مئة عام على «سايكس ـ بيكو»: غياب تام للمقاومة العربية

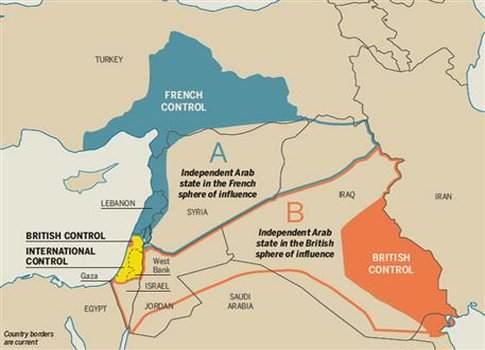

في نص اتفاقية «سايكس ـ بيكو» المكوّن من 832 كلمة، لم ترد كلمة «شعوب» أو عبارة «حق تقرير المصير» ولا مرة. ما يعني صراحةً أن معايير التقسيم في تلك المرحلة حصرت الأولويات في الجغرافيا المكانية من دون الاهتمام بالشعوب وحاجاتها. وفي ظلّ ما يُحاك حالياً، علناً وسراً، من مشاريع تقسيمية جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وسط تشابه أبطال اللعبة الدولية ـ الإقليمية ومصالحهم وأهدافهم ونياتهم في العام 2016 مع ما كان موجوداً في العام 1916، تاريخ عقد الاتفاقية التي صيغت بين باريس ولندن وبطرسبورغ ووضعها حيز التنفيذ، يعود السؤال حول آليات التقسيم وشروطه واعتباراته ليَدُك الأذهان بإلحاح. فهل تأخذ الدول الكبرى المُنكبة على لملمة الفوضى التي خلقتها وإعادة رسم الخرائط المرحلية بعين الاعتبار مستقبل الشعوب المهزومة، لا سيما بعد مرور مئة عام على خطيئة التقسيم الأولى المتمثلة بـ «سايكس – بيكو»؟ أو تنطلق تلك الدول مجدداً في تقسيم المُقسم ورسم الحدود الجيوكيانية من رغباتها اللامتناهية في تطويع العرب سياسياً واقتصادياً وثقافياً لاستغلال ثرواتهم النفطية وضمان أمن اسرائيل المحتلة، وبالتالي إخضاعهم للمزيد من خيبات الأمل الوطنية والامتعاض الوجداني؟ وهل من المُمكن أن يشهد العالم صحوة عربية جامعة تؤمن نقل الدول الشقيقة المتآمرة على بعضها البعض حالياً، من موقع المُسيّر إلى موقع المُخيّر، ومن مسرح للقرار الدولي إلى شريك في صنعه؟

ذلك الفيض من الأسئلة طرح في مؤتمر «مئة عام على سايكس – بيكو: نظام جديد للشرق الأوسط؟»، الذي نظمه «بيت المستقبل» على مدى يومين في بكفيا في جبل لبنان قبل أسبوع، وشارك فيه عدد كبير من السياسيين والمفكرين والمثقفين العرب والأجانب.

طرح المؤتمر القضايا الإشكالية العربية منذ نشأة الكيانات وفق حدود الاتفاق الأنكلو – فرنسي، وناقش أبعادها ونتائجها. وبرغم كثرة الاختلافات في وجهات النظر بين مشارك وآخر، التي كانت بمثابة مرآة للمجتمعات العربية التي تنطوي أساساً على آلاف التيارات الفكرية المتناقضة، والتي تتسبب هي نفسها أحياناً، في صعوبة التأسيس لرؤية عربية موحدة ومنطقية، حاول المؤتمر الخروج بتوصيات مشتركة واستشراف ما قد يكون عليه غد المنطقة.

لم ينجح المؤتمر في كسر الهالة التي أحاطت باتفاقية «سايكس – بيكو» على مدى مئة عام. تنطلق الأكثرية في تأكيد «إيجابية» التفاهم الذي جاء بعد تقاسم مغانم «الرجل المريض» (الدولة العثمانية)، من أنه منح الشعوب العربية استقلاليتها من جهة، وقبول الشعوب العربية به باعتبار أن الأصوات المعترضة كانت خافتة وأدنى من أن يُمسع لها، متغافلين عن أن الاتفاقية فُرضت على معظم تلك الشعوب بالقوة والتآمر. فقد خذل البريطانيون العرب وتنكروا لوعدهم الذي قطعوه للشريف حسين بمساعدة شعوب المنطقة على بناء دولة عربية كبرى. وحده البروفيسور الروسي سيرغي فوروبييف قالها بجرأة: «رد الفرنسيون والبريطانيون بالخداع على تنفيذ العرب التزاماتهم. ولكي لا يخرج هؤلاء من الحرب عمد الحلفاء إلى الكذب الصريح، وما كان هدفهم سوى الاستيلاء على القطعة الكبرى من الكعكعة وتقاسم «الذهب الأسود» وحقول النفط المكتشفة آنذاك».

إذاً، ماذا قدم نظام الانتداب الفرنسي والبريطاني للمنطقة؟ كيانا اسرائيليا وحروبا لا تنتهي. فعلى المستوى الأول، تُعد القضية الفلسطينية محور الصراع الجديد والنتاج المأساوي لاتفاقية «سايكس – بيكو». فبعد فشل تطبيق «اتفاقية أوسلو» نتيجة ضعف الوعي الفلسطيني لكيفية صنع القرار في اسرائيل وتأثير الوضع الداخلي الإسرائيلي بصورة حاسمة على القرارات السياسية، وعدم وجود حلفاء للفلسطينيين يمتلكون قدرة على التأثير في القرارات الدولية، بالإضافة إلى المبالغة في الرهان على الدعم الدولي وقدرته على إنصاف الطرف الأضعف، ينطوي المستقبل الفلسطيني في ظل الوضع الإقليمي – الدولي الراهن، بحسب خلاصات المؤتمر، على ثلاثة احتمالات: أوّلها حلّ الدولتين، مع ما يتخلله ذلك من تناقض في فهم خصائص الدولة بين الطرفين. وثانيها استئناف الجهد الأميركي المنفرد أو عبر اللجنة الرباعية الدولية لإدارة العلاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف منع الانهيارات والانفجارات، أو إطالة أمد حالة «السلم» قدر المستطاع. وثالثها تسوية ما من ضمن تفاهمات «لافروف ـ كيري» التي تتكل بصورة أساسية على خلاصات الحروب الدائرة الآن في المنطقة العربية. هنا، كان لافتاً جداً للانتباه غياب أي ذكر للمقاومة العربية الباسلة ودورها في انتزاع حضور واعتراف للفلسطينيين في أرضهم. إذ أهمل الحاضرون، عن قصد أو عن غير قصد، الإشارة ولو سريعاً إلى أهمية الدور الذي تلعبه مقاومة العدو الإسرائيلي في دعم الفلسطينيين، وما قد تحققه من إنجازات بوجه الاحتلال تصل إلى حد استعادة الأرض لو حازت على اجماع عربي.

في هذا الصدد، كان لبعض المشاركين آراء أخرى. طرح أحدهم احتمال التأثير في المجتمع الإسرائيلي وجذب الفئات المعارضة لسياسة اليمين المتطرف بحق الفلسطينيين واحتمال التشبيك في ما بينهم للضغط على الحكومة الإسرائيلية. التجاوب بدا واضحاً من قبل ممثلي فلسطين في المؤتمر، الوزير السابق نبيل عمرو والمدير السابق لـ «مؤسسة الدراسات الفلسطينية» محمود سويد، إذ أكدا على أن «الكثير من المثقفين والنُخب الفلسطينية قادرون على التأثير في المجتمع الإسرائيلي لو أتيح لهم المجال لفعل ذلك». البحث هنا ينطلق من «رحابة صدر الإسرائيلي». ربما من المفيد التذكير بأن محاولات الانخراط في المجتمع الإسرائيلي سيكون لها ردات فعل عكسية على المجتمع الفلسطيني، أولاً لما في ذلك من احتمالات تطبيع مباشرة مع العدوّ قد يؤثر في أي مطالبات لاحقة باستقلال الدولة واسترجاع أراضيها المصادرة، وثانياً انكشاف النُخب الفلسطينية واحتمال تعرضها لعمليات اغتيال أو تصفيات من قبل المتطرفين اليهود. فضلاً عن أن في تلك الدعوات تحقيقاً لحلم الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز الذي عبر عنه في كتابه الصادر في العام 1994 بعنوان «الشرق الأوسط الجديد»، والذي يتضمن «تنظير سلمي» يهدف إلى دمج إسرائيل مع الفلسطينيين والدول العربية باستخدام أسلحة ذكية تتغير بحسب عوامل العصر والمال، بعدما فشلت كل محاولات التطبيع.

أما على المستوى الثاني، فإن سفك الدماء المستمر في المنطقة العربية منذ مئة عام ليس إلا برهاناً على فشل الكيانات ما بعد «سايكس – بيكو» في بناء دولة فاعلة. لم ينجح العرب في بلوغ الحداثة السياسية والحوكمة الرشيدة والحريات، ما أدى إلى تراجع مفاهيم القومية والعروبة وتناوب الديكتاتوريات في السلطة والاحتكام إلى الفكر الشمولي والعقائدي والديني. الأمر الذي أسفر عن اقتتال وحروب لا تنتهي بين الأقليات الإثنية والعرقية والطائفية والمذهبية.

الرهان اليوم يكمن في مدى قدرة الشعوب العربية على اختصار مخاضها والانتقال من الحروب إلى بناء الدولة، بحسب الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل. إذ لا شكّ أنه الخيار الوحيد للمحافظة على الهويات العربية بتنوعها الحضاري والعقائدي والفكري، وإلا سيكون مستقبل المنطقة سوداوياً. فخلال المؤتمر عرض رئيس كرسي «janet wright ketcham» في سياسات الشرق الأوسط ستيفان هايدمان مجموعة من الخرائط التي تظهر تقسيم المنطقة العربية وفق الحضور الطائفي والسعي إلى إعلانها دويلات مقسمة مذهبياً. إلا أن عدداً من المناقشين رأى أن إعادة رسم الخرائط وتغيير الحدود الموجودة حالياً في الدول العربية خيار مستبعد، نظراً لان اللاعبين الدوليين يدركون تماماً مصاعب الأقليات لا سيما بعد تجربة ما بعد الاستقلال، فضلاً عن أن الأزمات الحالية تمتاز ببطء دولي في معالجتها نتيجة وجود تشنج واضح في العلاقات الأميركية – الروسية، والسعودية – الإيرانية، والإيرانية – التركية.

بات همّ الشعوب العربية حالياً ضمان بقاء حدودها السابقة كما هي، لئلا تدخل في نفق الانقسامات والنزاعات اللانهائية. فباستثناء ما قام به تنظيم «داعش» من كسر وتدمير للحدود العراقية – السورية إبان اجتياحه للبلدين، تجري كلّ محاولات تعديل الكيانات العربية من داخل الحدود عبر اعتماد الفدرالية والكونفدرالية أو الكانتونات وأقاليم الحكم الذاتي داخل البلد الواحد. وهو ما دفع بالسفير السابق لجامعة الدول العربية في الفاتيكان ناصيف حتّي، إلى اختصار مستقبل تلك الدول في احتمالات ثلاثة: أولا، التحول إلى السودان، أي تقسيم الدول العربية إلى جنوبية وشرقية، مع ما يتضمنه هذا الخيار من تأثيرات سلبية على الحكم في الدولتين. ثانياً، التحول إلى الصوملة (نسبة إلى الصومال) أي المزيد من التفتت والاحتكام لسيطرة الدويلات الفاشلة والمتنازعة في ما بينها. وثالثاً، التحول إلى اللبننة (نسبة إلى لبنان)، أي إيجاد صيغة توافقية للحكم تعتمد على المناصفة يرعاها أحد الأقطاب في العالم.

وفي معلومات وردت في كلمة افتتاح المؤتمر أن النفق الذي دخلته منطقة الشرق الأوسط منذ عقد ونصف، والذي تعزز مع اجتياح العراق، لن تخرج منه قبل عقود، والنظام الإقليمي الجديد لن يقوم على أرض الشرق الاوسط بمجرد طباعته على الورق. فتاريخياً سقوط الإمبراطورية العثمانية استغرق تسعين سنة (1920/1830) وتحقيق وعد بلفور إحدى وثلاثين سنة (1948/1917) وتنفيذ «سايكس – بيكو» ثلاثين سنة (1916-1946) ونشوء الوحدة الأوروبية ستاً وثلاثين سنة (1957-1993)، فهل يجد العرب في هذه الأرقام عبرة ما؟

صحيفة السفير اللبنانية