إبراهيم أصلان.. بوسطجي المدن الخلفية

لا شيء ينتهي كما بدأ، إلا «إبراهيم أصلان»

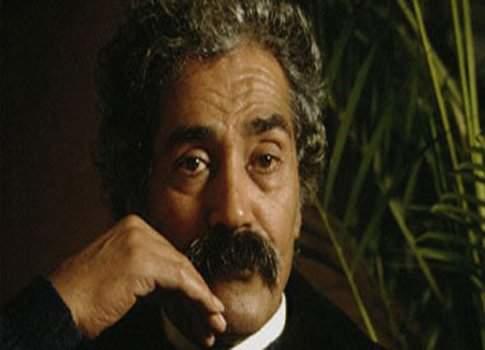

لم يتغير.. ظل كما هو حتى آخر المشوار. بسيط في حضوره وانصرافه. هادئ كشمس الغروب فوق سفح الهرم. وجهه بتعابيره الغافية في ظل الشجن. العينان المنهكتان وكأنهما ظلتا تركضان طويلاً. الشعر بفوضاه الأنيقة. الصمت الطويل.. كلها أشياء تخص أصلان وحده. من عربة جيل الستينات قفز إبراهيم أصلان، ليصنع لنفسه عالماً جديداً يهرب إليه. تفوق كثيراً على حالة الغضب الإبداعية التي كانت تتملك مبدعي تلك الفترة. قرر أن يدير ظهره للهزيمة والانكسار، وأن يكتب بطريقته هو انكسارات البسطاء وهزائمهم.

انغمس في بيئته اليومية.. سجل كل تفاصيلها التي تشبهه وتشبه غيره. لذلك كان خطه مختلفاً.. لقد صنع من تلك الحياة المتعثرة لوحة «فسيفسائية» لكل الوجوه المنهكة. بثّ فيها النبض، وأعاد لها الكثير من بهجتها. وكأن إبراهيم أصلان أراد من خلال توثيقه لحياة البسطاء والغلابة أن يكون لهم ظهراً وصوتاً يواسيهم ويقول لهم ببساطة أنتم هنا.. الجميع يعرفكم.

لقد كان يرسم أحلامهم البسيطة نيابة عنهم.. يجعل لها أجنحة كي تحلّق قريباً منهم.. تغني وترقص معهم. عن التفاصيل الصغيرة يقول أصلان: «إن تلك الحكايات الصغيرة العابرة التي نتبادلها طوال الوقت في كل مكان، هي ما تجمع بيننا، وتبقينا على قيد الحياة». ما ميزه عن غيره أنه يختصر اللحظات.. لا يجعلها تتمدد أكثر مما يجب خوفاً عليها من الغرق والملل. يكتب حكاياته على الواقف كما هي عادة الناس الذين عاشرهم. فهم يأكلون على الواقف.. ويتحدثون.. ويشتغلون.. وربما يعيشون حياتهم كلها على الواقف. اعتمد في أسلوبه على التبسيط والتكثيف الممتع القريب من النفس. دمج لغته الآسرة بالعامية حتى تصل أسرع. لم يكن يعنيه أن يخرج بأدبه خارج الحارات والأحياء التي كتبها.

عندما أخبروه أن أحد أعماله ترجم إلى لغة أخرى لم يبتهج كثيراً، وعلق قائلًا: «ليس مهماً أن ينقل ما أكتب إلى لغة أخرى. المهم أن يقرأه من كُتب لأجلهم». إبراهيم أصلان الذي ولد في مركز طنطا عام 1935.. وعاش في تلك الأحياء التي لم تحصل على نصيبها من الحياة كما ينبغي.. لم يكمل تعليمه النظامي. وتنقل مرغماً بين معاهد صناعية عدة، وأعمال حرفية من أجل لقمة العيش، حتى استقر به الحال عاملاً في البريد (بوسطجي).

وربما من حسن حظه أن تنقل كثيراً، واشتغل في أعمال خالط فيها الناس وتعرف على الكثير من الأماكن ودخل إلى عمق الشارع المصري الغلبان. فمن منا لم يعرف شخصية الكفيف الشيخ (حسني) والعم (مجاهد) بائع الفول في رواية مالك الحزين.

لذلك كانت الأماكن رافداً مهماً استطاع من خلالها أن يكتب ملامح الطبقة الكادحة بواقعية كبيرة، كما فعل تماماً مع شارع (فضل الله عثمان) عندما ضخ فيه الحياة في كتابه «حكايات من فضل الله عثمان»، وجعله يروي حكايات ناسه.

لقد كانت تسكنه المدن الأخرى.. المدن الخلفية التي لا تظهر في الصورة.. التي تنام في الظل وتسهر حتى الفجر. لا يكتفي بالمشي فيها والسهر على مقاهيها.. بل يحملها معه إلى منزله. يصنع لها كوباً من الشاي الثقيل ويتسامران وكأنهما في «وردية ليل».

أصلان لم يجد عناء في الوصول إلينا من الصفحة الأولى، وبلا مقدمات باردة. لقد كان يصل إلينا كما يفعل «البوسطجي» مع العناوين المختبئة تحت شقوق الزحام وعبر المسافات البعيدة.

من عمله الأول «بحيرة المساء»، ثم «وردية ليل»، حتى روايته المدهشة التي تحولت في ما بعد إلى عمل سينمائي «مالك الحزين»، والتي أدرجت ضمن أفضل مئة رواية في الأدب العربي، وصولاً إلى «عصافير النيل» و«حجرتان وصالة». ظل أصلان محتفظاً بروحه ولغته الشيقة القصيرة والعميقة بعيداً عن التكلف.

يقول عنه صديق عمره سعيد الكفراوي: «أصلان يمثل حالة فريدة ونادرة على المستوى الإنساني والإبداعي. فهو أول من أسس لكتابة جديدة على مستوى الرواية العربية. كما أنه يعد من أبرز رموز الرواية العربية من جيل الستينات».

ويقول الروائي إبراهيم عبدالمجيد عن منهجه الكتابي: «أصلان كتب بلغة مرئية.. وهي لغة جديدة في عالم الأدب».

هكذا كان إبراهيم أصلان.. وهكذا سيظل من خلال أعماله. هو باقٍ في تلك المدن المنسية التي كتب عنها والحارات والأزقة المدفونة بهموم أهلها. سيظل هناك.. يشاكس.. ويسخر.. يقهقه.. ويقفز فوق أوجاع العابرين بخفة روحه.

لن يبكيه أحد أكثر من الشوارع المزدحمة التي ستفتقد خطواته.. والأرصفة التي كانت تحفظه جيداً. توقف «البوسطجي» عن الركض خلف العناوين التائهة، ومن الجلوس في لحظة استراحة على مقهى العواجيز البركة في إمبابة والوراق. لم يكن ثقيلاً حتى في رحيله. نزلة برد وتعب عابر راوغ فيهما كل محبيه والحياة، ليخرج بهدوء في عام 2012 من أوسع الأبواب المشرعة، وليبقى أصيلاً في قلوب الطيبين.

صحيفة الحياة اللندنية