مع الشّاعر إيف بونفوا في لاوس

في مقهى كلاسيكيّ قديم يرتاده الشعراء والفنّانون في فيينتيان عاصمة دولة لاوس في جنوب شرق آسيا، التقيته. كان يجلس في ركنٍ يشرف على حديقة خلفية تابعة للمقهى، تعجّ بنوعٍ آسيويّ خاصّ من الورد الأزرق الخالص، معتمِراً قبّعة سائح مزيَّنة بشريطٍ أزرق أيضاّ، وأمامه صحف ومجلّات لاوسيّة تصدر بالفرنسية. قدّمني إليه الشاعر اللّاوسي الصديق فوفي فونغ سيفاندون، والذي عادةً ما يحتفي بالشعراء الفرنسيّين وغير الفرنسيّين، الآتين من كلّ حدبٍ وصوب إلى لاوس، بلد المليون ساحر، والذي استعمرَته فرنسا ردحاً، تاركة بصماتها الثقافية القويّة على الإنسان والمعمار المدني فيه.

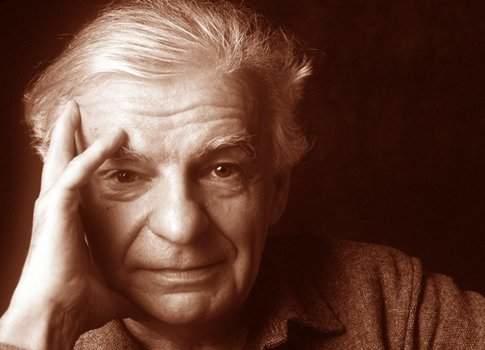

قلتُ لإيف بونفوا، الشاعر الفرنسي الكبير، بعدما لمستُ منه ترحيباً فائق التهذيب والكياسة: أنا أعرفك من خلال جسر الشعر. قرأتُ قصائد كثيرة لك مُترجَمة إلى العربية، أَعدّها شاعرنا العربي الكبير أدونيس بعناية لم تركن للمألوف الترجماتي تحت عنوان: “الأعمال الشعرية الكاملة” في العام 1986. أجابني على الفور بإنكليزية يخالطها جِرْس إيقاعي مُفرْنَس: “هذا شرف كبير لي أن تقرأني بالعربية، اللّغة التي لطالما تمنّيت أن أكون متضلّعاً منها، من كثرة ما قيل لي عنها، بأنّها لغة مرنة وواسعة وتعرف كيف تكون وعاءً لشعرية الآخرين من لغات أخرى. هذا على الأقلّ ما ردّده أمامي مثقّفون فرنسيون وعرب في باريس، وقد صرفوا عمراً حتّى تمكّنوا من إجادة هذه اللّغة والاستمتاع بكتابتها وقراءة كنوزها الشعرية والأدبية”. وأردف بونفوا: “أدونيس صديقي، وما فعله بنقل شعري إلى العربية، لا يُقدّر بثمن، وكثيرون ممَّن قرأوا قصائدي مُعرّبة على يديه، أثنوا على صنيعه، بينما قلّة قالت إنّ أدونيس أعمَلَ رؤيته الشعرية أكثر ممّا ينبغي في خميرة قصائدي. وهنا، يا صاحبي، أنا مع أدونيس في ما ذهب إليه من تعريب، انطلاقاً من كوني أشتغل في حقل ترجمة الشعر، وأعرف سرّ كيف تورق وردة القصيدة معافاة أكثر بلغة أخرى، وخصوصاً إذا كان مُترجمها شاعراً”.

جدير بالذكر أنّ ثمّة علاقة ثقافية وإبداعية عميقة تربط بين الشاعرَين: إيف بونفوا وأدونيس، تعود إلى العام 1984. فمن موقعه كأستاذ كرسي الشعر في الكوليج دي فرانس، كان الشاعر إيف بونفوا قد دعا الشاعر أدونيس ليُلقي أربع محاضرات حول الشعرية العربية في مختلف مراحلها، القديمة منها والحديثة؛ وقد لبّى أدونيس الدعوة على نحو ناجح، وصدرت المحاضرات باللغتَين الفرنسية والعربية لاحقاً.

وإيف بونفوا الذي غيّبه الموت عنّا مطلع شهر تموز / يوليو الفائت (2016) عن عمر يناهز الـ 93 عاماً، هو نسيج تركيبته الشعرية فائقة الخصوصية في لوحة الحداثة الشعرية الفرنسية، كونه دَمج ما بين السريالية والغنائية وعصارة الكلاسيكيات الأدبية الكبرى، بخاصّة لدى شكسبير وفرجيل وراسين، فضلاً عن تمكّنه من عمق السؤال الفلسفي الذي يظلّ يرشَح من قصائده على نحو ما، “مضمَّخاً” بـ”فينومينولوجيا الروح” لدى هيغل (مثالاً لا حصراً). لكن هذا الدمج كلّه، ظلّ يحمل خاصيّة شعريّة جديدة ذات فرادة حداثية لا تقاوَم، استأثَرت بنقّاد الشعر المركزيّين، وخلَبت لبّهم. والأهمّ بعد، أنّ شاعرنا لم يرسُ على نظامٍ شكليّ واحد لقصائده، بل كان دائم التخلّق والتفتّح بأشكالٍ ومغامرات تعبيريّة ذات لبوسٍ مغاير، ولذلك سمّوه بـ”صانع اللّغة الشعرية”.

ترك إيف بونفوا ما يزيد على مائة كتابٍ شعريّ، وحول الشعرية، ونقدها. ولا غرو، فقد كان الرجل شاعراً وناقداً وفيلسوفاً وعالِماً في الميثولوجيات ومنظِّراً في الشعر والسرديات على اختلافها. كما تَرجم كبرى أعمال شكسبير المسرحية إلى الفرنسية. ونقَل أشعاراً إنكليزية أخرى لوليم بتلر ييتس وويستن أودن وآخرين. وقيل عنه إنّه كان يفضّل أن يختزل كلّ ما كتبه من شعر بكتابٍ شعريّ واحد؛ وذلك على غرار شعراء آخرين أحبّهم مثل لويس روكوفسكي وجون ميريمان وولت ويتمان، صاحب ديوان “أوراق العشب”، الذي لم يعترف بكلّ ما أصدره من شعر قبله.

ولمّا سألت إيف بونفوا عن سبب زيارته دولة لاوس، أهي مثلاً، من ضمن جولاته على قارّات العالم ليعبّئ، هذه المرّة من آسيا، جماليات وأسراراً شعرية، كونه شاعر طبيعة كوكب الأرض كلّه، ويحنّ، استطراداً، إلى حياة الريف والجبال والأودية والأنهار والسهول والفلّاحين والرعاة، ويعتبر نفسه واحداً من فلّاحي أيّ بلد يحلً فيه ورعاته، أجابني: “باستطاعتك أن تفكّر بذلك، نعم هذا صحيح.. فلاوس بلاد الجبال المسنَّنة والأودية السحيقة الضيّقة، التي يتحوّل فيها اللامرئي إلى قوّة مرئي في ما بين مرموز صدى الصوت ومعناه.. وأنا عاشق لطبيعة هذا البلد، نعم، وللأقوام البِدئيّة الوثنية التي تعيش فوق في أعالي جباله التي لا تصلها إلاّ النسور ولا يراها ويحسّ بها إلاّ الشعراء. فالمليون ساحر (أو شاعر) الذين عاشوا منذ أكثر من عشرة آلاف عام في هذا البلد العتيق، ما زال مَن يمثّلهم حيّاً إلى يومنا هذا، وهُم لن يندثروا، مهما قلّ تعدادهم… هذا وثمّة سبب آخر مهمّ لزيارتي هذه، وهو تلبيتي دعوة من جمعية ثقافية لاوسية مقرّها مدينة لوانغ برابانغ”.

وبدوره سألَني: ماذا تفعل هنا؟ وقبل أن أجيب، تولّى الصديق الشاعر اللاوسي فوفي فونغ سيفاندون الإجابة قائلاً: دعوته أنا إلى لاوس، فلديه مشروع إصدار أنطولوجيا شعرية تختصّ بشعر وشعراء من دول جنوب شرق آسيا ومعها الهند والصين والباكستان وبنغلاديش.. مطّ إيف بونفوا شفتَيه ثمّ قال باستغراب: وهل تفعل هذا كلّه بمفردك؟.. هذا عمل يحتاج إلى فِرق عمل بحالها وليس إلى فريق عمل واحد، فكيف بفردٍ واحد؟! قل لي ما معنى هذه المجازفة غير المعقولة التي تخوض فيها؟ أجبته باختصار شديد: إن لم أفعلها أنا، فربما من الصعب أن يفعلها غيري من اللبنانيين. (طبعاً مشروع الأنطولوجيا الشعرية رأى النور في ما بعد تحت عنوان: “تغذية الشمس”، وقد تولّى إصداره مشكوراً “المجمع الثقافي” في أبوظبي في العام 1999).

شاعر كبير إيف بونفوا. يعتبر الشعر صنو الفكر، وكلاهما يتوجّه إلى “حقيقة وحيدة هي الكائن البشري المنخرط في تناهيه، أي في المصادفة والزمن”. وقد انفجر اهتمامه بالشعريّة، حتّى توزّع على ما عداها من فنون أخرى، كالتشكيل والنحت والعمارة والطبع على الحجر، رأى فيها جميعاً قصائد بأشكال أخرى ولغات مختلفة. وله أصدقاء بين النحّاتين والتشكيليّين، على رأسهم السويسري ألبيرتو جياكومتي، والإسباني خوان ميرو، والألماني بول كلي. كما تربطه صداقة بالشاعر المكسيكي أوكتافيو باث الذي كان سفيراً لبلاده في الهند، وقد زار معه بونفوا نيودلهي في العام 1968. كما زار بلداناً آسيوية أخرى كتايلند وكمبوديا واليابان (علاوة على لاوس). وفي تايلند جال شاعرنا في الغابات الكثيفة والمطيرة، والتقَط أحجاراً غامضة يُقال لها “أحجار الشياطين المنصهرة في لبّها”، كما عبرته أقواس قزح لا شبيه لها في مناطق العالم كافّة.

ولمّا سألته من أنت؟ وكيف تُعرّف نفسك شاعراً وإنساناً؟ أجاب: حتّى الآن، لم أعْرف نفسي قطّ ولن أعرفها. أنا مجرّد نتيجة لوقدة جسدية زائلة، وأحاول عبثاً أن أقدّم شيئاً، لعلّه يزيل الغشاوة عن عيني وعيون الآخرين، وأنقل حدسهم، ربما بعد ذلك، إلى منطقة تُخوّلهم الإمساك الكامل بالقاع اللّاشعوري فيهم، حيث من هناك تنهمر خصوبة الرؤى الأخرى وإمكانية تجدّد الحياة.

وهل أنتَ موجود في نسق سابق على وجودك؟ سألته فأجاب:

ربما، فالغياب يُستثار بفعل الوجود، وبدوره يُستثار الوجود بفعل الغياب.

ولماذا الشعر إذاً يا سيّد بونفوا؟

للشعر وظيفة مُغرية واحدة بالنسبة إليّ، ألا وهي فتح جنبات المعنى للهويّة النفسانية.. هويّتي، والتي أحاول دوماً التقاطها.

كيف تلتقطها وأنتَ مفرط التكثيف ببديلك الداخلي المكبوت.. تريد للشعر أن يكون عوناً لك، ولحظة يكون، تحيله على “أوهام” أخرى مستعصية حتّى على الشعر نفسه؟

لا شيء يستعصي على الشعر. إنّه بمثابة حجر الكيمياء الذي يتّصل بالأشياء، فيبدّل جواهرها ويكشفها، حتّى ولو كانت بغير أحشاء.

وإلام تُقيم وزناً إلى جانب الشعر؟

إلى الرغبة يا صاحبي.. الرغبة. فمع الشعر، لن أسترشد بغير الرغبة في معرفة الحقيقة، حتّى ولو في آخر طبقات مظانّها. مُهمّة الشاعر أخطر من الشعر نفسه. مهمّته مواءمة غريزة الحياة والانخراط، حتّى في صميم مادّتها وأوقيانوسها الزائل فيها والمتجدّد عنها.

أعالقٌ أنتَ في دبق النزعة الميتافيزيقية للتساؤلات الفلسفية الساذجة والمكرورة؟

أنا بقية بسيطة من بقايا المسيحية والوعي الطفولي بها ممزوجاً بهذا العنف العلماني الطاغي عليها بلا حدود. أنا مجرّد درس متواضع، يغريني أحياناً إذلال نرجسيّتي، إن شطّت عن المعايير المرسومة لها طبيعياً في داخلي، ولا أكترث بتّةً إلى معايشة المجرّدات، اللّهم إلاّ لحظة فَرْض ضبابيّتها عليّ وعلى مَن هُم حولي. لا أسمح للميتافيزيقا بأن ترهقني وتفنّدني وتأتي عليّ، بل تراني أحياناً أهجم على هجومها، استنفده وأقلّب احتمالاته وأتسرّى بعناصره حتّى ولو في صورة من صور المبادهة الكامنة، والفطرة الصامتة.

خير ما أختم به هذا الكلام في ذكرى رحيل رفيق الدرب الشعرية في لاوس إيف بونفوا، هذه القصيدة له بعنوان “العيش التائه” بترجمةٍ من أدونيس:

“ما الذي نُدرك إلاّ ما يفوت/ ما الذي نرى عدا ما يعتم/ ما الذي نشتهي سوى ما يموت/ عدا الذي يتكلّم وينشقّ؟ أيّها الكلام القريب منّي/ غير صمتك، ما الذي نطلبه/ ما البارقة إلاّ شعورك/ العميق الدفين/ إلاّ الكلام جسداً/ به يُلقى على البدء والقدم؟”

نشرة أفق (تصدر عن مؤسسة الفكر العربي)