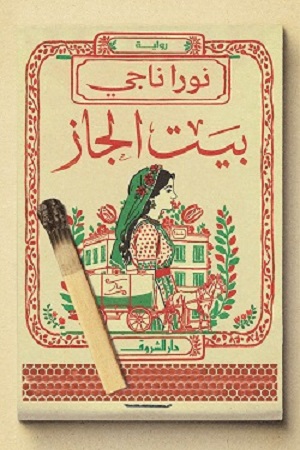

في كتابه «مشكلة المكان الفني»، يقول يوري لوتمان: «هناك أماكن مرفوضة وأماكن مرغوب فيها، فكما أنّ البيئة تلفظ الإنسان أو تحتويه، فإن الإنسان، طبقاً لحاجاته، ينتعش في بعض الأماكن ويذبل في بعضها». ومع رواية تبدأ مع عنوانها بوصفها رواية مكانية «بيت الجاز» (دار الشروق ـــ 2025) للروائية المصرية نورا ناجي، يبدأ الإيهام بأهمية المكان منذ العتبة الأولى، ومنه ننطلق للتعمق في البيئة وعلاقة الإنسان بها.

ليس غريباً على الكاتبة أن تقدّم نصها وقضيته بأسلوب روائي فيه لعبة سردية غير تقليدية. نقرأ النص تحت عناوين ثلاثة تتنقل بينها الفصول «الكاتبة» و«الرواية» و«الحقيقة». تبدأ الرواية مع الكاتبة وتنتهي معها، ولكن ما كان أثر البيئة على شخصيات النصّ؟ وما مدى انتعاش بعضها وذبول الأخرى بحسب المكان؟

«الكاتبة» هي رضوى التي سمّتها والدتها على اسم كاتبتها المفضلة، وفي «الرواية» هي يمنى، وفي «الحقيقة» هي مرمر. لكن النساء الثلاث، يتخطّين حدود الفصول وتصبح قصصهنّ متشابكة، وخصوصاً في «الرواية» و«الحقيقة». يوهمنا توزيع الفصول بأنّ «الكاتبة» ستخبرنا بكل ذلك، وهي التي تمتلك مفاتيح السرد. إلا أنّ الراوي العليم يتولى هو السرد ويظلّ ممسكاً في جميع مفاصل الرواية، لنخلص في النهاية إلى أنّها رواية في جميع الأحوال، وإن فصولها مجتمعة شكّلت الفرادة التي توخّتها «الكاتبة» خارج النص، أي نورا ناجي.

تخبرنا الكاتبة أنها في صدد كتابة رواية عن قصة الطفل الذي رُمي من شباك المستشفى، وقصة مرمر التي أشعلت النار بنفسها، وهي ابنة «بيت الجاز»، ابنة العائلة التي امتهنت بيع الجاز على الحنطور، وما تزال، ويمنى هي بطلة روايتها، التي في الحقيقة والرواية تنقل لنا أنّها رأت مرمر وهي تحترق وترمي بنفسها إلى الموت، إلى قدرها. هذا القدر الذي اختاره لها أهلها، فهي بعدما تتعرّض للاغتصاب من عمها، زيزو، ويكبر بطنها وتولد طفلها الذي رمي من الشباك، لم تتم محاسبة الفاعل. يخبرنا النصّ أن الأمر مرّ كأنه حدثٌ عابر، وخبر عاجل لا قيمة له، وظل زيزو الذي فعل فعلته تحت تأثير الحشيش وتأثير شخصيته المخنثة إن صح التعبير، يسرح ويكمل حياته كأن شيئاً لم يحدث.

لقد أرادت الرواية للنساء الثلاث أن يحضرن بكل ما تخبّئه النفس البشرية، النسوية، من هموم وأزمات وقلة حيلة، وبكلّ ما يحيط بهنّ من تخلف وانحطاط في القيم. توهمنا الرواية، أو تخدعنا، فنظنّ أنّنا سنقرأ عن المرأة نفسها في العناوين الثلاثة، أو على الأقل يمنى ومرمر ستكونان الشخصية نفسها، وستلتقيان في مكان ما أثناء السرد. ولكن ناجي أرادت أن تلعب لعبة بين الحقيقة والرواية والكاتبة، ولكنها لم ترد تعقيد الأمر أكثر، بل بسّطته بشكل لا تعود تشعر ــــ في أثناء التنقل بين الفصول ــــ بـأنك تنتقل بين كلام الكاتبة وكلام الرواية وكلام الحقيقة. وهنا براعةٌ تُحسب للروائية، التي أرادت أن تكون بطلتها روائية. وإن بحثنا بين السطور، نجد ناجي في بعض خفاياها، لكنها تعود وتسيطر على شخصياتها، رغم أنها تُنهي النصّ بأن رضوى، الكاتبة، ما عادت مسيطرة على يمنى ومرمر، وهنا العمق والمتعة في آن.

يدخل يوم سقوط الرئيس المصري السابق حسني مبارك دائماً على خطّ السرد، فهو اليوم الذي ترمي مرمر نفسها مشتعلة وتموت، وهو اليوم الذي يُطلب من رضوى الكاتبة في الحقيقة الإذن بأن تُدفَن طفلة إلى جانب أبيها وأمها. وحين تسرد يمنى عن نفسها، في الرواية داخل الرواية، نجدها الطبيبة في مستشفى المجذومين، الذي يُجرَف عن بكرة أبيه هو والقبور التي تحته والقبور التي حوله، وتُجرَف ذاكرة الأمكنة وقبور الأهل، ومنهم أهل رضوى. وفي الإيهام بين الشخصيات الثلاث، رضوى ويمنى ومرمر، نجد أنّ كل واحدة تعيش في جزء مختلف من النص. نجدهن مجتمعات في مكان ما، يمنى الطفلة التي رأت زيزو فوق مرمر، ورأت مرمر ترمي نفسها، ورضوى التي تخبرها أمها أنها ليست أمها الحقيقية، وتعرف قصة الطفل الذي رُمي من الشباك ولم يمت، بل وُضع في الميتم… تساؤلات كثيرة حولهنّ، ولكنها تبقى من ضمن اللعبة السردية التي لا تتوقف حتى نهاية النص.

قضايا سياسية حضرت بشكل سريع، زيزو الذي لم يكره مبارك، والأحوال التي لم تتغير مع رحيله وسقوط نظامه، بل إنها أصبحت أسوأ اليوم، كلام أرادته ناجي أن يمرّ سريعاً للتفكير، أو على الأقل للتفكير بنتائج الثورة اليوم. كما أنها أرادت للنساء في نصها أن يبقَينَ في الواجهة، رضوى ويمنى اللتان سيطرتا بشكل أو بآخر على حياتيهما، ومرمر التي ظُلمِت، ولم تعطِها الرواية مجالاً إلا الظلم، لتبقي على الأثر وعلى الواقعية من أجل عمق هذا الأثر في المتلقين.

الرواية مؤلمة، والكاتبة نفسها فيها تسأل: لماذا ركّزت على الموت في ما أكتب؟ ولكن في بلادنا التي يحكمها الموت، ومن يرى غزّة وأهلها التي حضرت في الرواية أيضاً، ومن يرى الموت في عيون أبناء البلاد لحظة بلحظة وهم يبحثون عن لقمة عيشهم، لا يستغرب تركيز النص عليه، بل يجده حاجةً في هذا الوقت للحديث عنه. ولعلّ أبرز الحالات التي أرادتها ناجي هو ما يرتبط بموت «المرأة» في البلاد، وما يموت فيها وإن بقي جسدها حيّاً. لغة الرواية جذلةٌ وسلسلة وجاذبة، تجعل المتلقي ممسكاً بالكتاب ويتنقل بين صفحاته بعذوبة ومتعة، لكن يشوب لغتها بعض المحكية المصرية الشائعة، التي يفهمها المتلقي العربي بشكل بسيط نظراً إلى شيوع اللهجة المصرية.

لكنّ المشكلة لا تكمن في قدرة المتلقي على الفهم، بل لأنها لم تضع تلك الكلمات في سياقها «المحكي»، في الحوارات أو بين مزدوجين، بل كانت ترد بوصفها كلاماً فصيحاً. وهذا ما يضعف برأينا من متانة اللغة والألفاظ. أما المأخذ الآخر، فيتمثّل في الإطالة والإطناب أثناء حديث يمنى ورضوى، فبعض ما قيل تم تكراره بشكل أو بآخر، أو تمت الإطالة بشكل كاد يفقد السرد متانته، في حين كان يمكن للفكرة التي أراد النص إيصالها أن تصل ببعض الإيجاز، أو على الأقل من دون إطالة. أما مأخذي الشخصي على الرواية، فهو أنني قرأت في مكان ما فيها تبريراً لزيزو، أو فلنقل تعاطفاً معه، وخصوصاً عندما وصفت حياته وطريقة تفكيره، ووصفت تأثره وعرفنا أنه أسمى كُشكَه «مرمر» رغم أنّ الجرف يأتي ويدمّر الكشك واللافتة واسم مرمر.

في رواية «بيت الجاز»، أرادت نورا ناجي للمكان أن يحضر في مرتبة ثانية لأن المرتبة الأولى في النص كانت من نصيب المرأة، ابنة البيئة التي بدأت بالحديث عنها، التي «تذبل» أكثر بكثير مما «تنتعش» في بلادنا، بحسب لوتمان.

صحيفة الأخبار اللبنانية