يوسف عبد لكي: المحرّم يحرضني أكثر على الإقدام على الرسم العاري

سجالات كثيرة أثارها معرضه الأخير في دمشق، ذاهباً فيه نحو الموديل العاري، منتصراً للجسد كمادة زمنية تبدو فيها اللوحة حركة تقلبها الأجسام المتخيلة أمام ريشة الرسام الذي أنتج مذهباً تسجيلياً خاصاً به في المحترف التشكيلي السوري، منصرفاً في تكويناته الصادمة عن الشهيد والجمجمة والوردة والعصفور والسكين والمزهرية، نحو مرافعة عن الإنسان في أقصى درجات سموه وعصيانه.

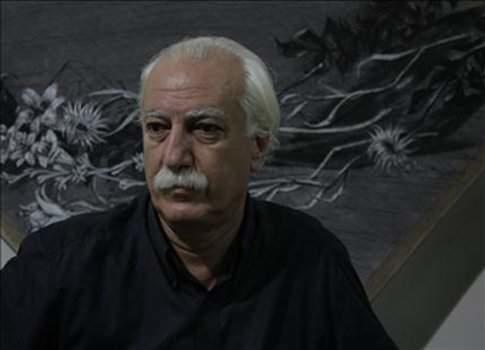

«السفير» التقت الفنان يوسف عبدلكي وكان معه الحوار الآتي:

دعنا أولاً نتكلم عن تلك الملامسات الأولى للطفل «يوسف» الذي فتح عينيه على سماء القامشلي خمسينيات القرن الفائت؟

ـ كانت القامشلي في الخمسينيات مدينة بديعة دون أن ندري أنها كانت كذلك. كانت «مدينة تعايش» رائع وبسيط بين سكانها من عرب وأرمن وأكراد وآشوريين وسريان…إلخ. والسبب في ذلك أنها مدينة جديدة قامت في عشرينيات القرن الماضي، أي أن كل قاطنيها كانوا من المهاجرين؛ وبالتالي لا يوجد فيها «سكان أصليين» وآخرين «دخلاء» تُمارس عليهم صنوف التعالي والعنصرية. لا أذكر أي حادث فيها نجم عن أي تمييزٍ قوميٍ أو طائفيٍ أو ديني. «تعايش» تطمح مدن العالم الكبيرة للوصول إليه بالشرائع والقوانين، ولا تصل.

ومتى اهتديت إلى الرسم، وكيف راكمت وعيكَ الأول إزاءه في مدينتكَ القامشلي؟

ـ لا أملك إجابة مقنعة عن كيف بدأت ارسم. لقد وجدتُ نفسي هكذا أهتم بالرسم ويشعرني أصدقائي بامتلاكي لشيء آخر! في الصف السادس أخذ أساتذة الرسم ينادونني في كل حصة لأرسم على السبورة موضوعاً ما، ومن ثم لينقله زملائي التلاميذ من بعدي. لم يكن في القامشلي لا كتب فنية ولا فنانين محترفين ولا أي محرضات. ربما أثارني اهتمام ابن عمي المهندس يوسف عبدلكي بالرسم؟ وربما كذلك بهرتني مهارة اسكندر كارات الرسام الذي كان يكبّر ملصقات الأفلام لتدور بها عربات الجر في الأحياء للإعلان عن الأفلام الجديدة. المؤكد أن مجلة الأطفال (بساط الريح) سلبت فؤادي برسومها وقصصها وقتذاك، وكانت أغلبها مترجمة ولرسامين بلجيكيين على ما أذكر! هذا كل شيء. لكن أذكر أيضاً أنني صرت أخصص ومنذ الصف الثاني الابتدائي دفتراً خاصاً للرسم كل عام. أذكر أنه كان دفتراً بصفحات بيضاء، لا علاقة له بدفاتر المدرسة المسطّرة بالطبع، وأخذت على نفسي أن أرسم كل صفحاته حتى نهاية العام الدراسي. كانت بالطبع رسوماً طفولية ساذجة، ولكنها ربما وضعتني على أول درجات الإحساس بضرورة الانتظام في العمل، وهو ما أمارسه لليوم بعيداً عن (العفوية) و (المزاج) و (الإلهام) مما يحلو للرسامين عادةً الثرثرة حولها.

كلية فنون

في كلية الفنون الجميلة بدمشق من هم الأساتذة الذين تأثرت بهم في الأكاديمية سبعينيات القرن الفائت؟

ـ كنا محظوظين كطلاب كلية الفنون الجميلة في دمشق في أول السبعينيات. كان لدينا أساتذة هم نخبة من أهم فناني سورية: محمود حماد، نذير نبعه، نصير شورى، الياس زيات، فاتح المدّرس، ميلاد الشايب،… إلخ. تعلمتُ من اثنين الكثير: المعلّم نذير نبعة الذي كان يناقش مشاريعنا بجدية وكأننا فنانون محترفون مما كان يشعرنا بأهمية العمل الفني، وضرورة بذل كل ما نملك من طاقات لإنجازه. والثاني رئيس قسم الحفر. الأول علمني كيف على الفنان أن يكون، والثاني علمني كيف عليّ ألا أكون. نائياً بنفسي قدر المستطاع عن الاستعراض والفهلوة والحذلقة! أشكر الإثنين وبصدق.

دمشق

بعد ذهابكَ الأول إلى دمشق كيف بدت لك هذه المدينة في تلك الفترة؟ الأماكن والرفاق الأوائل وكيف ترى انعكاس ذلك على مخيلتك كفنان شاب عبر صعود الوسط التشكيلي السوري بأسماء (جماعة العشرة) وسواهم من التشكيليين السوريين؟

ـ القامشلي كانت مدينة الطفولة، لكن دمشق هي مدينتي الحقيقية. في دمشق تفتّحت عيوني على الفن والصداقة والسياسة، في دمشق تعلمت ـ وأنا ابن الخامسة عشرة ـ في مركز الفنون التطبيقية، هناك عرفتُ أن اللوحة ليست مهارة، بل هي مساحة مفتوحة على الابتكارات الشكلية والرؤى الخاصة. في دمشق أيضاً تعرّفتُ على الفنانين السوريين وعلى أساليبهم، وعلى كتب الفن وفلسفته، وفيها تعلمت وعرضت أول ملصق في متحف دمشق وأنا في الثامنة عشرة. وفي دمشق انتظمتُ في أول خلية سياسية معارِضة، وفيها صرت أحلم بالعدالة! وفيها عرضت عام 1973 أول معارضي الشخصية في صالة اللاييك وأنا لم أكن قد تجاوزت الثالثة والعشرين من عمري. باختصار: في دمشق أصبحتُ ما أنا عليه.

الأسلوب

كيف طورت أسلوباً خاصاً بكَ منذ المعرض الأول وهل برأيك يمكن أن نعد إخلاص الفنان لأسلوب فريد يثقل عليه ويجعله أسير هذا الأسلوب؟ أم أن استثمار ذلك يعني إيجاد طريقة ما لجعل الأسلوب منهج بحث دائم لا يستكين؟

ـ في الحقيقة لا أعرف معنى هذه الكلمة: الأسلوب! هناك فنانون لا يستقرون. ينتقلون بين رؤى وأشكال كل حياتهم، مثل بول كليه وكوبكا. وهناك من يبقى يحفر في النقطة نفسها سني عمره أمثال جيا كويني وموراندي. عمل الرسام هو ابنُ قلقِه وذائقته الشخصية. وهذا ما يحلو للبعض أن يسميه أسلوباً. بهذا المعنى فإن «لتفكير فيه يبعد الرسّام عن حقيقته الجوانية، لأنه يقوده إلى الافتعال، إلى ما هو نقيض الفن. ما أعرفه أنني كنت أعمل وأعمل. أرسم وأرسم. لم تكن تنقصني المواضيع، ولم تكن تنقصني إمكانية التعبير عنها. كنتُ لا أعبأ بأن تبدو لوحتي مواربة أو مباشرة. بل كنت أهتم بأن أقول ما أهجس به، ولو كان استفزازياً أو مثيراً لغضب السلطات. ولم أتردد لحظةً في إنجاز رسوم وقطع حفرٍ بدون حسابات أو خوف عن إعدام أفراد المنظمة الشيوعية العربية، وعن مجازر أيلول والموضوعان لم يكونا يسرّان بالطبع سلطات الرقابة وقتذاك. كانت حريتي في العمل على المساحة البيضاء أمامي، تشبه تنفسي وأحلامي، وتلك لم تك خاضعة للمساومة. كنتُ ولا زلت أعتقد أن كل الأعمال الفنية في تاريخ الفن مباشرة! وبالتالي ليست «المباشرة» تهمةً تلجمني، كنت أهتم بـ: كيف أقول مثل اهتمامي بـ: ماذا أقول. اعتقدت أن على العمل أن يبدو على مقاس الفكرة. ليس واسعاً فتتعثر به، وليس ضيقاً فتختنق أنفاسها.

باريس

في باريس أكملت الدراسة لتحصل على الماجستير والدكتوراه. كيف كان أثر متاحف وشوارع ومختبرات الفن الحديث هناك على تجربتكَ؟

ـ عام 1980 ذهبت الى باريس، هناك للمرة الأولى تعرّفتُ على الأعمال الأصلية للفنانين الكبار الذين طالما رأيتُ أعمالهم مطبوعةً في الكتب. وهناك أيضاً عرفت كيف يموضع هذا طبقات اللون فوق بعضها للوصول إلى الرهافة التي ينشدها، وكيف بلمستين يعطينا الآخر ذاك الإحساس المدهش بالعاطفة الفياضة! ما تعلمته في باريس لم يكن في (البوزار) ولا في الكتب، كان في المتاحف وصالات العرض. لكن باريس أيضاً وضعتني أمام أسئلة مقلقة عن عملي وعن هويتي! وليس مصادفة أنني في السنوات الأولى رسمتُ مجموعةً من قطع الحفر فيها تزاوج بين المنظور الغربي والمنظور الشرقي، بين طرق التكوين في اللوحة الأوروبية والتكوينات الساكنة في الكثير من المنمنمات العربية الإسلامية. ربما يعود ذلك لاعتقادي بأن أوروبا جزء منا، وأن حضارتنا جزء منها. كانت فكرة التزاوج ضد التغريب، وكذلك ضد الهوية الضيقة والتمترس خلفها، فباريس مدينة تطرح عليك الأسئلة من جديد؟ من أنت؟ ماذا تفعل؟ أين أنت؟ ثم أنها وبدفعة واحدة تضعكَ أمام تحدٍّ جبار هو مواجهة خمسمائة سنة من الفن والفن الحديث والمعاصر، غير أنها أيضاً تفتح لكَ الأبواب لتعمل وتجتهد وتحاول اجتراح الإجابات.

العودة إلى مرسم ساروجة بدمشق استغرق فترة طويلة من إقامتكَ في العاصمة الفرنسية. كيف ترى إلى تلك المرحلة وإلى معرضكَ الأول بعد غياب في (خان أسعد باشا) عام 2005؟

ـ أجل بقيتُ أربعة وعشرين عاماً في باريس مضطراً لأسباب سياسية! أغلب أصدقائي ورفاقي اعتقلوا، قضوا في المعتقلات سنين طويلة وصل بعضها إلى خمسة عشر عاماً بل سبعة عشر عاماً، لا لشيء إلا لأنهم جاهروا بأفكارهم المخالفة لأفكار السلطات! لم يكن بحوزتهم لا دبابات ولا طائرات! الشيء الوحيد الذي كانوا يملكونه: الكلمات والأحلام. أربع وعشرون سنة وأنا أحلم بالعودة إلى دمشق، ثم قررتُ في وسط عام 2005 أن أعود دون أي اتفاق مع أي جهة سياسية أو أمنية، أصدقائي اعتبروا ذلك جنوناً. وزيادة في «الجنون» نشرت لي جريدة لندنية مقابلة يوم عودتي في 19/4/2005 لا أخفي فيها شيئا من آرائي المعارضة لنظام الحكم. كنت أتوقع الاعتقال في المطار. لم يحدث ذلك ولم يحدث في الأيام والأشهر اللاحقة. لا أعرف لليوم من أين جاءت الحكمة لرجال الأمن وقتذاك! فور عودتي رحتُ أبحث عن مكان في دمشق القديمة ليكون مرسمي. عثرتُ عليه بعد سنتين تقريباً. وهو مرسمي اليوم في حارة الورد بحي ساروجة.

الموديل العاري

كان معرضكَ مؤخراً في دمشق (غاليري جورج كامل) دعوة مفتوحة لإعادة الموديل العاري إلى المحترف التشكيلي السوري بعد شطبه حتى من مناهج كلية الفنون الجميلة، كــيف يمكن وصف هذه التجربة في ظل الحرب؟ ولماذا العودة إلى النيودزم (Nudisme) الآن؟

ـ الجسد العاري سوية رفيعة من سويات الجمال في الحياة. لا يوجد أي شيء أرفع جمالاً منه، لذا وجدتني أنخرط في العمل عليه وكأني أُبعد نفسي عن بشاعة الحرب وبشاعة القتل وبشاعة التدمير. كان اللجوء إلى الجمال هو الوجه الآخر لرفض الموت المتواصل ووقائعه الهمجية. أما مسألة العرض في دمشق الآن، فإنها بقدر ما أفرحت الأصدقاء والمتابعين في دمشق كأنها نفحة أوكسجين تلامس الوجوه المرهقة بمناخ الموت؛ بقدر ما أثارت حفيظة بعض المهتمين بالسياسة في الخارج، لا أعرف كيف يفكرون! فبدل أن يشجعوا العاملين في الثقافة على أي مبادرة مستقلة تثبت أن بلادنا وشعبنا قادران على الحياة رغم القتل والدمار والموت المحيق بنا جميعاً، تراهم يعاتبون ويتململون وكأنهم سيستريحون إذا ما أهلنا التراب على أجسادنا في حفر المقابر! ليس هذا الكلام عتاباً لهم، فهم بالنسبة لي مثل المقيمين في الداخل، (ضحايا لهذا النظام)، غير أن الغربة أضاعت بوصلتهم. وهنا لا بد لي من ذكر أمر آخر هو ندرة العمل على العاري بين الفنانين السوريين، ليس ذلك قراراً منهم، بقدر ما هو خضوع لانعدام الإمكانية في مجتمع محافظ يشيطن العريّ وينبذه. إذا نظرنا إلى هذا الأمر لدى الشعوب الأخرى: لدى الصينيين، اليابانيين، الأميركان، اللاتينيين، لوجدنا ثقافاتهم تتعاطى الأمر بكثير من الفرح والتسامح، ولوجدنا أنفسنا كم نحن متخلّفون ومحافظون قياساً إليهم. إن انتصاب الجدار أمامك يحرّضك على كسره، وجود هذا المحرّم أو الممنوع أو غير المستحب يحرضني أكثر على الإقدام على الرسم العاري.

بدا أنكَ في المعرض وجهتَ تحية ولو متأخرة لنذير نبعه؟

ـ أجل.. اللوحة الأكبر في المعرض مهداة إلى أستاذي نذير نبعه، هذا الفنان الشغّيل، الذي انتقل بين تيارات عدة وكأنه ينتقل من بستان إلى بستان، كما كان يحلو له أن يفسر. كان (نبعه) صانعاً حقيقياً للجمال، وكانت مسألة الهوية انشغالاً لأبناء جيله، وكانت هواجسه المحلية أو الشرقية لا تخفي نفسها منذ الستينيات. لقد كان ـ نذير ـ يعتبر كل خطوة جديدة تحدياً يليق بفنان مثله، لذا كان يقدم متسلحاً بموهبته الكبيرة وخبراته الكبيرة. كان يفعل ذلك بتواضع وبصوت خفيض وعميق. لم يكن يشبه نبله إلا نبل محمود حماد وحسين بيكار. اللوحة التي رسمتها كتحية له تعود إلى عام 2008 أهديتها له، وعلّقها وقتها في مرسمه، وفيها غمزتان ودودتان: استعادة لإحدى رسومه بالحبر في أواخر الستينيات، ورسم لصدَفة طائرة، وهو الذي كان يحلو له منذ دراسته في القاهرة أن يرسم الأصداف كرمز للأسرار التي لا تعطي مفاتيحها، على عكس سيرته هو، هو الذي كان يعطي مفاتيح صداقته ومحبته الحقيقية لمن حوله.

صحيفة السفير اللبنانية