إسلام أبو شكير روائي الفانتازيا السورية الواقعية

مع الانتهاء من قراءة نصّ «زجاج مطحون»، للكاتب السوريّ إسلام أبو شكير، يمكن أن تشعر أنّك أمام أرواح مسحوقة، في أعلى درجات البؤس، لا مجرّد زجاج، فالتشبيه «البعيد» بليغ جدّاً. ثمّة أحوال تقود إلى الضحك والبكاء في آن. فمن الطبيعيّ أن يتكيّف الإنسان (الكائنات عموماً) مع الظروف الطارئة، ومع التحوّلات المستجدّة، وبصعوبة أيضًا، لكنّ من غير الطبيعيّ، بل جريمة السعي إلى القبول وتبرير هذا القبول، بقدر من القهر يفوق الاحتمال.

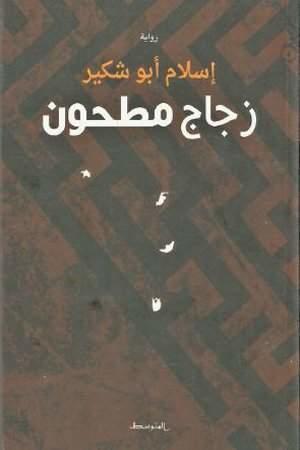

هذا ما يجري في النصّ (منشورات المتوسط – ميلانو 2016)، مع أربعة أشخاص – ذكور (لماذا؟) «وجدوا أنفسهم فجأة محاصرين في مكان مغلق، ويبحثون عن طريقة للخروج. هذا هو ملخّص الحكاية. أبداً… ليس مهمّاً أنّ المكان مغلقٌ تماماً كقبر بلا أبواب، ولا نوافذ، ولا أيّ فتحات». أي ظروف خارج ظروف الحياة المألوفة، وبالمصادفة، أو بترتيب «قدَريّ»، يحملون جميعاً اسمَ إسلام أبو شكير (المؤلف/ البطل والراوي)، فيقتتلون قبل أن يتوصّلوا إلى أن يحمل الواحد منهم اسمًا – رقماً، فالأكبر بينهم هو الخمسينيّ، فالأربعينيّ فالثلاثينيّ والعشرينيّ، وهكذا يحلّون مشكلة الأسماء، وهو الدرجة الأولى في سلّم «التكيّف» الذي سيصعدونه، أو يهبطون فيه، وصولاً إلى الحضيض وما دونه.

بهذه الكتابة، الواقعة على ضفاف العبث والسخرية والدعابة، وبين عبثية بيكيت «في انتظار غودو» مثلاً، وبين سودواوية ورعب كافكا كما في «المسخ»، وبين دعابة وسخرية وعبث زكريا تامر و»النمور في اليوم العاشر»، وقريباً من هذا كله، وبعيداً منه في جوانب شتّى، يأخذنا أبو شكير في رحلته المأسويّة – التراجيكوميديّة المرعبة، لأناس لا همّ لهم سوى «التكيّف»، والمزيد من التكيّف، وكلّما ازدادوا «انسحاقًا»، أخذوا يشعرون بتحقيق انتصارات، ويحتفلون ويشربون الأنخاب بالإنجازات التي حقّقوها في سرعة وإتقان غير متوقّعين. ولكن من دون أيّ ذكر لاسم سورية؟!

دلالات العنوان

بدءاً من العنوان «زجاج مطحون»، نحن أمام دلالات تنطوي على رمزية شفّافة، في لغة أنيقة ودقيقة ومشفّرة بالألغاز والأسرار، تقول بالتلميح لا بالتصريح. فالزجاج المطحون يمتلك صورة وصوتاً وأثراً مؤذياً في من يتعاطى معه. وشخوص «النصّ» يمتلكون هذه السمات، فهم أصوات وحركات و.. سلوكيّات قائمة على وعي خانع، بل وعي يبرّر الخنوع ويجد له مسوّغاته، كما يجد المبرّرات للقائمين بفعل الاضطهاد، بدلاً من مواجهتهم ومقاومة ممارساتهم.

مع الشخصية الأولى، الأكبر سنّاً، «إسلام أبو شكير الخمسينيّ»، وهو الراوي أيضاً، نستمع إليه في فصل «القبر» يحاول تحديد طبيعة المكان، والتأكّد أنه ليس في حلم/ كابوس، ليبدأ عمليّة التكيّف والقبول، فهو يقول لنفسه «لم نكن في وضعٍ يسمح لنا بالعثور على تفسيرٍ منطقيّ معقول لما حدث. أتكلّم عن نفسي على الأقلّ. لكنّ الاحتمال الأوّل الذي خطر في ذهني أنّه مكانٌ للاحتجاز. معتقل. رهائن. مخطوفون. ليس بوسعي أن أؤكّد أو أنفي. لكنّ الذي أراه وألاحظه يشير إلى شيءٍ قريبٍ من هذا، دون أن يلغي أيّ احتمالٍ آخر بالطبع».

نحن حيال شخصية تبوح لنفسها عن نفسها ورأيها «أتكلّم عن نفسي على الأقلّ»، أو «ربّما كنت أحاول أن أتأكّد من أنّني يقظ، وأنّ ما يحدث ليس حلماً…»، بل يذهب به الظن أن يشكّك بنفسه «قد يكون هلوسةً نجمت عن مادّةٍ تعاطيتُها بطريقةٍ ما». فلا وجود للجماعة هنا، وإذا وجدت فهي على شاكلة هذا الشخص، إذ بخصوص «الآخرين الذين يشاركونني المكان؟ أراهم جميعاً يعيشون أحاسيسي نفسها… الحيرة. الدهشة. الخوف»، لا شيء يستفزّهم في هذا الظرف «سننتظر قليلاً، أو كثيراً ريثما نتجاوز مرحلة الصدمة». وعن مكانهم وصدمتهم ومحاولة الفهم «دقَقْنا الجدران بقبضاتنا. كانت مصمتةً تماماً. خرساء وباردة»…، فهم إذن يختلفون عن «رجال…» غسّان كنفاني الذين «لم يدقّوا جدران الخزّان» فماتوا لشدّة الحرارة فيه.

نحن حيال «طحن» وسحق تدريجيّين، وكلّما تنازل «الجماعة» خطوة، ازدادوا انسحاقاً. ويستخدم أبو شكير، المؤلّف، أسلوب التشويق في خلق «الأزمة»، ثمّ تصعيدها، بلغة مشدودة ومتوتّرة، من خلال الجملة القصيرة المكثّفة ذات النفَس الشاعريّ، قبل إيجاد حلّ لها. والحلّ المألوف بمزيد من الاستخزاء والتبرير، حتى ليكاد القارئ ينفجر لقدرة هذه الشخصيّات على الخضوع.

إنّهم يفضّلون الاختناق على أن يصرخوا «الصرخات المكتومة التي تنطلق من حنجرتي، ثمّ تتكثّف عند حافّة الفم على شكل رغوةٍ بيضاء حامضة». يشعرون أنّ مجرّد وجود هواء، هو الأمر الأهمّ هنا، «الهواء يتجدّد … ونحن نتنفّس. يكفي هذا». حتّى إنّهم يكتفون بوجود أيّ «إشارةٍ بسيطة تُشعرنا بأنّنا لسنا وحيدين، ومعزولين عن العالم». ولشدّة يأسهم يقررون اللجوء إلى التلفاز، عسى أن يسمعوا خبراً عن حالتهم، يقولون «هذا ما نستبعده كلّيّاً… لكنّه يبقى أملاً، وجدير بنا ألّا نتخلّى عنه»، لكنّ التلفاز «لم يلتقط أيّ إشارة». وأقصى ما بدر عنهم «أنّ الغضب استبدّ بأحدنا، فرمى بجهاز التحكّم على الأرض. رماه بأقصى ما يملك من قوّة. وتناثرت أجزاؤه في كلّ مكان». وفي كلّ لحظة يأس يعلنون «وصلنا إلى درجةٍ من الإعياء لا تسمح لنا بمزيدٍ من المحاولات. استسلمنا، رفعنا الرايات البيض. خِرَق من القماش وجدناها على الطاولة. قلنا: رسالة… لعلّها تصلهم بطريقةٍ أو بأخرى…».

في ذرى اليأس

هكذا، وفي ثلاث عشرة حركة سرديّة (القبر، الصرخة، المتاهة، المثقاب، المستنقع، الكمين، الحرب، الدمامل، الحراشف، المتحف، التعويذة، الضفادع، فراشات وورود)، يُساق القطيع إلى مصائرهم، على دفعات ومحطّات. ففي إحدى ذرى اليأس، لحظةَ موت أحدهم – الثلاثينيّ، يتخلّون عن إنسانيّتهم «خسرنا الثلاثيني… حدث هذا بعد بضعة أشهر من الحرب… لم نتوقّع أنّها ستطول… تخيّلناها حرباً خاطفة». ومع ذلك تعود المراوغة أو تستمرّ، مراوغة الذات طبعاً، لمزيد من التحمّل. يقول الراوي «كنّا ندرك… أنّ الحالة لا يمكن أن تستمرّ إلى الأبد. بدأنا نقتنع أنّ من وضعَنا في هذا الموقف لا بدّ أنّه كان يسعى إلى تحقيق هدفٍ ما. وأنّه ليس معقولاً أن يدعَنا هكذا إلى ما لا نهاية. طبعاً لا بدّ في لحظةٍ من اللحظات أن يبادر إلى فعلٍ شيء». والأهمّ أنّ من فعل ذلك «من الواضح أنّه لا يريد لنا أن نموت».

ثمّة إشارات إلى سير الأمور نحو الأسوأ، مع الحرب، يتحدّث عن التحوّلات والتراجع «فالبنّ، رغم مرور كلّ هذا الوقت، ما زال رديئاً. والسجائر لم تعد تصلنا بالكميّات المعتادة. كما أنّهم توقّفوا عن تنظيف الأرائك، فاضطررنا إلى فعل ذلك بأنفسنا… وبشكل عامّ فإنّ معظم طلباتنا صاروا يستجيبون لها متأخّرين، أو يتجاهلونها أحياناً… كان واضحاً أنّها حربٌ شرسة ومكلفة… معركة حياةٍ أو موت». وفي لحظة وضوح يقول: «نحن أدواتٌ في المخطّط. مجرّد أدوات. لذلك ليس أمامنا سوى انتظار أن تمتدّ اليد التي كانت وراء ذلك كلّه لاستخدامنا… لتحريكنا».

كثيرة هي المواقف والتفاصيل التي تستحقّ التوقّف أمامها، أكثر مما تحتمل قراءة كهذه، لكن يمكن أن أختم بحالات مكثّفة عاشها هؤلاء «البشر/ القطيع»، إنّهم مثلاً يرفضون المغامرة وفقدان هذه الحالة التي وصلوا إليها… «تذكرون كم عانينا إلى أن وصلنا إليها… حالة الاسترخاء»، أو الرضى بمستقبل «بلا جدرانٍ ولا سقف… بلا علاماتٍ على الطريق… بلا طريقٍ أصلاً…»، ومن الأخطاء الفادحة «البحث عن تفسيرات لأشياء لا تقبل التفسير»، ومثالاً «لو أنّ طفلاً… سقط في حفرةٍ وسط الشارع… هل من الضروريّ أن نشغل أنفسنا بالبحث عمّن حفرها؟ ومتى؟ وكيف؟ والغرض من ذلك؟»، ومن انتصاراتهم… الاتفاق على أن لا يشغلوا أنفسهم بسؤال عن حقيقة ما يجري لهم، انتصارات تستحقّ الاحتفال «و… ببذخٍ أكبر هذه المرّة».

أمّا ما يمكن اعتباره قمّة «النذالة» ربّما، أو واحدة من قممها التي نشهدها هنا، فهي التعامل مع وفاة «الثلاثينيّ»، فقد رأوا أن الجثّة ستتفسّخ حتماً. لذلك» قرّرنا أن نضعها في الحمّام، لا لأنّه أبرد قليلاً وحسب، بل لأنّه المكان الذي ندخله أقلّ من سواه. لم يكن لائقاً أن تظلّ أمام أعيننا طوال الوقت، ونحن نجلس، أو نستلقي، أو نتمشّى، أو نأكل، أو ندخّن، أو نخاطب مخدّاتنا… من حقّ الجثث… أن تعيش موتها في صمت وهدوء وعزلة»، وفي وقت لاحق «اقترح أحدنا أن نفرغ الثلّاجة من محتوياتها، ونضع الجثّة داخلها. سنضطرّ إلى تقطيعه كذبيحة، ووضعه في أكياس»، لكنّ بعضهم اعترض «لا يليق بنا أن نفعل ذلك… لسنا سفلةً إلى هذا الحدّ».

صحيفة الحياة اللندنية