المكان والرمز في الرواية الفلسطينية

بحسب أقرب الموارد النقدية والأدبية فإن الرواية هي رصد إبداعي لتحولات الحياة وصيروراتها، ولمصائر الناس وخيباتهم وآمالهم المجهضة، وهي مغامرة فنية تتضمن الغوص في النفس البشرية، وعدم الوقوف عند الملامح الخارجية للأفراد والجماعات، ثم استخلاص رحيق العناصر الروائية كلها كالحياة والحب والكراهية والألم والموت والجنس وتقلبات الأيام وعبء الوجود على الكائن البشري. وفن الرواية، بحسب شوبنهاور، هو استخدام أقل ما هو ممكن من تفصيلات الحياة اليومية الخارجية لبعث أعنف حركة ممكنة في الحياة الداخلية، أي أن مهمة الروائي لا أن يقصَّ علينا الحوادث الكبيرة، بل أن يجعل الحوادث الصغيرة مثيرة للعاطفة والفكر حقاً. والرواية ليست قصة طويلة، بل هي، مهما تعددت أشكالها، زمان ومكان وحوادث وشخصيات، ثم مضمون ولغة وتقنية وطرائق سرد وأساليب أدبية. والمكان عنصر أساس في الرواية، فهو مجموعة أبعاد متفاعلة شبكياً، لا مجرد بقعة ذات طول وعرض وارتفاع. فالصحراء مثلاً مكان روائي على الرغم من أن عناصره محدودة وبسيطة وفقيرة. والروائي الحقيقي هو مَن يحوِّل هذه العناصر الفقيرة إلى ثراء فني وفضاء عاصف. وسأسمح لنفسي بالقول إن الرواية العربية، على الرغم من الاهتمام الكبير بها اليوم، في طريقها إلى الانحدار، لأنها تتحول بالتدريج، إلا القليل منها، إلى نصوص شعبوية. وحين يفقد أي فن نخبويته، بما في ذلك الرواية، فإن رحلته نحو الانحطاط تكون قد بدأت. فالرواية ليست مرصودة لتزجية الوقت والتسلية في أثناء أوقات الفراغ أو استجلاب النعاس قبل النوم، بل للتأمل في الوجود والعيش الإنساني والمصائر المتعاكسة والمتشابكة للبشر؛ إنها والفلسفة مشتبكتان بقوة.

الرواية الفلسطينية والنوستالجيا

ما برحتْ الروايةُ الفلسطينية دائرةً في الماضي، وأحياناً قليلة في الحاضر، ولم تتمكنْ من أن تجعلَ قضيةَ فلسطين ملحمةً بهية. هذا ما فعلَه الشعرُ، وشعرُ محمود درويش بالدرجة الأولى. والرواية خلافاً للملحمة تنطلقُ من الحاضر نحو أفق مفتوح؛ نحو الماضي والمستقبل في آن، بينما الملحمة تبدأ في الماضي وتبقى فيه بعيدةً عن الزمنِ الواقعي. أستثني الرواية التاريخية كما ظهرتْ لدى جرجي زيدان مثلاً، أو بعضَ روايات أمين معلوف وربيع جابر. والرواية الفلسطينية المعاصرة، على العموم، ليست روايةً تاريخية مع أنها مفعمةٌ بالتاريخ، وليست روايةً واقعيةً سحريةً على طريقةِ غبريال غارسيا ماركيز في «مئة عام من العزلة»، وليست سرياليةً بالتأكيد. وللأسف، فقد ظلت مجردَ أداة للتعبير، وطريقة للبوح، وميداناً لجميع أشكال التذكر والحنين إلى الماضي؛ فالحاضرُ كابوسٌ والماضي هو الحقيقة كما كان يردد هشام شرابي.

لا نجدُ في الرواية الفلسطينية ذلك التنوع الكبير في الموضوعات والشخصيات. فالمكانُ هو هو، أي فلسطين. والموضوعات هي هي: اللجوء، الغربة، المنفى، أوراق الطابو، المفاتيح، الصور، المخيم، الشهداء، السجون، الحدود، جواز السفر. والبطلُ هو نفسه: الانسان الفلسطيني المضطهد أو الفدائي أو الشعب. والرواية هي في الأصل ابنة المدينة، أما الريف فهو ينتجُ الشعرَ وأصحابَ الأصواتِ الجميلة ربما، لكنه لا ينتجُ الرواية والمسرح والسينما. وللأسف ليس للفلسطينيين مدينة كي يبدع الفلسطينيون في فضائها روايات فريدة. لنلاحظ ان مشروع النهضة العربية انتهى محطماً في سنة 1967، وقام على أكتافه مشروع الحداثة الذي أجهضه الاسلاميون. وفي خضمِ هذا المرجلِ الرهيب لم تستفد الرواية الفلسطينية من هذا التحول المتسارع، ولم ينغمر الروائيون الفلسطينيون في المغامرة الروائية. وجل ما حدث هو أن الرواية الفلسطينية انتقلت من الكلام على الفلسطينيين اللاجئين إلى التصدي لمشكلات فلسطينية بعينها. ففي «الصبار» لسحر خليفة (1976) معالجةُ لأوضاع المرأة تحت الاحتلال ولاضطهاد المجتمع الفلسطيني لها في آن. وفي «أنت القاتل يا شيخ» لسلمان ناطور (1976) مقاربة لأوضاع الدروز في الدولة الاسرائيلية. وفي «البحث عن وليد مسعود» لجبرا ابراهيم جبرا (1978) يقترب الروائي من غربة الفلسطينيين واغترابهم الروحي كأنه محللٌ نفسي ثاقبٌ.

المكان والذاكرة

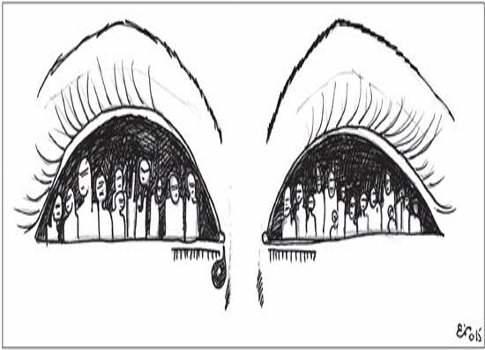

المكانُ عند الفلسطيني ليس الوطن المفقود. وجميعُ الناس يعيشون في مكان محدد، إلا الفلسطيني، فالمكان يعيش فيه أينما ارتحل أو حلّ واستقرَّ. ومع أن المكانَ معروفٌ بلا لَبْسٍ، ومحددٌ سلفاً، إلا انه ليس مثل أي مكان؛ فهو المكان الذي لا يمكنُ اكتشافُه أو استرجاعُه إلا بالتذكر، ولا يمكن رسمُه إلا من خلال حكايات الكبار؛ إنه منسوجُ بالذاكرة والتخيُّل. وهذه هي المعضلة والمفارقة معاً: المنفى هو مكان الفلسطيني.

جميعُ الناس يغادرون أوطانَهم متى شاءوا، ويعودون إليها متى يشاؤون. فحنينُ هؤلاء إلى الوطن موقت وعابر وزائل ويمكن اختباره مرات كثيرة. لكن حنينَ الفلسطيني إلى وطنِه لا يمكنُ اختبارهُ على الاطلاق، لأن الفلسطيني كالبدوي، يعيش في أمكنة كثيرة، لكنه لا يعيش في مكانه الأصلي بل في الزمن: «ينتظرُ، يتذكرُ، يراقبُ تساقط شعيرات رأسه وابيضاض فوديه، يتألم لرحيل الأحبة، وقلما يلملم مكتبة إلا ليفقدها بعد حين. ولا يقتني النباتات المنزلية إلا كي تيبسَ بعد رحيله. ولا يربي العصافير أو الحيوانات المنزلية إلا ليهديها إلى الجيران حين يغادرهم» (مريد البرغوثي، «رأيت رام الله»، 1997).

اقتلاع المكان ومحوُّه وهولُ الفقدان وحرقةُ المنفى وغربةُ الجسد ولوعةُ الاغتراب الانساني، كانت كلها معاً العناصر التكوينية التي طرزت بعض الروايات الفلسطينية التي واجهت معضلةَ المكان والزمان. ففي روايات غسان كنفاني، المكان واضح تماماً كما في «عائد إلى حيفا» (1970) و «أم سعد» (1969) و «رجال في الشمس» (1963). والمكان أوضح في رواية نبيل خوري «حارة النصارى» (1969) و «المجموعة 778» لتوفيق فياض (1974). أما رواية «السفينة» لجبرا ابراهيم (1970) فربما كانت أول رواية فلسطينية تختلطُ فيها الأمكنة مثل بغداد وبيروت وفلسطين وأوروبا. واللافتُ أن بعض الروائيين الفلسطينيين كتبوا رواياتٍ عن أمكنة بعيدة عن فلسطين مثل «نجران تحت الصفر» ليحيى يخلف (1975) التي تدور وقائعها في السعودية، وقبلها رواية «وداعاً يا أمس» لهيام رمزي الدردنجي (1972) التي تتبعثرُ حوادثُها في ليبيا. ومن طرائف الكتابات الفلسطينية أن أحد الشعراء الفلسطينيين كتب قصيدة تحفل بالأيائل والدببة والغابات الثلجية والحطابين والأنهار المتجمدة. وعندما سئِل عمَّ يتحدث قال: عن فلسطين بالطبع. فقيل له: أين الأيائل والغابات والجليد والدببة في فلسطين… هذه روسيا يا أخي!

الترميز والإخفاء

عندما قرأنا ديوان محمود درويش «حبيبتي تنهض من نومها» (1969) تخيلنا امرأة متسربلة بالشهوة تصحو لإعداد القهوة لحبيبها الذي أثقلَ جفونَه شغفُ الليل. ولم يطلِ الأمرُ كثيراً حتى علمنا أن الحبيبة هي فلسطين، وأن نهوضَها من نومِها ترميزٌ لوثبتها الكفاحية المسلحة.

لماذا الترميز في هذه الحال إذاً؟

الرواية التي تستند إلى السيرة الذاتية تحتاج أحياناً إلى الرمز لإخفاء بعض الوقائع والشخصيات مثل ثلاثية غادة السمان: الرواية المستحيلة، وفسيفساء دمشقية، ويا دمشق وداعاً. والرواية التي تستند إلى الذاكرة تحتاجُ إلى الإيهام للتخلص من الحقيقة الواقعية المرة وندوب الروح. والحاكم والله والسلطان يجري ترميزهم إتقاء لرجال الدين وعقابيل الاستبداد وانعدام الحرية. لكن لماذا يجري ترميز المكان؟ وهل تحتاج الرواية التي تُبنى على الوقائع الفلسطينية وتقوم على التقاط المصائر الدرامية للأفراد، إلى الترميز؟

المعروف أن بعضَ الروايات الفلسطينية بعد سنة 1969، وربما قبل ذلك بقليل، راحت تتأثر بطرائق السرد الروائية الجديدة حيث لا مكانَ ولا زمان. فرواية «العجوز» لأفنان القاسم (1974) مفعمة بالرمز إلى حد الاضطراب. فالرمز إن لم يكن واضحاً يصبح عبئاً على النص الروائي. وأهميةُ الرمزِ لا تكمنُ في غموضِه أو كثافِته بل في ومضه. هكذا كانت الحال تقريباً في رواية «الكابوس» لأمين شنار التي تدور حوادثها في قرية بلا اسم ذات منزل يقع عند جبل البخور، وكذلك في رواية «ونزل القرية غريب» لأحمد عمر شاهين (1972) حيث بطل الرواية بلا اسم قط.

إن الترميز واللامكان يحوّلان اللغة الروائية إلى لغة شعرية والأشخاص إلى أشباح. فمن عناصر اللغة الشعرية الكثافة والغموض والإيهام، وهي عناصر معادية للرواية، أو تجعل الرواية مضطربة. وعلى سبيل المثال شخصية القط الذي يزحف في آخر الحارة في إحدى قصص مجموعة «عالم ليس لنا» لغسان كنفاني. كثيرون حمّلوا هذا القط أبعاداً فلسطينية، وجعلوه رمزاً لأمور شتى. والحقيقة أن هذا القط هو قط حقيقي، ومعظم قصص «عالم ليس لنا» نبتت في عالم الليل والمراقص والغواني، واستندت إلى المشاهد العابثة لهذا العالم وإلى مسرّاته اللاهبة واللاهية. وكذلك شخصية «أبو الخيزران» في رواية «رجال في الشمس»؛ فهي رمز بالغ الدلالة للقادة الفلسطينيين والعرب الذين عجزوا عن إنقاذ فلسطين (أبو الخيزران، بحسب الرواية، أصيب في حرب 1948 وأورثه ذلك العجز الجنسي). لكن الرواية واقعية جداً جداً، والمكان محدد هو الصحراء العراقية ـ الكويتية.

قصارى القول إن الفلسطيني، مثل أوليس اليوناني الذي أصرَّ على العودة إلى مكانه الأول لأن لا خلاص لروحه إلا بالعودة، راح يكتشفُ، بالتدريج، أن العودة لن تكون إلى مكانه الأول، وإلى أرض آبائه الأوائل، وإلى الأرض الأولى، وأن ما مضى ربما لن يعودَ ثانية حتى لو عاد الكائنُ حقاً إلى موطِنه الأول. وفي ذلك الوطن أكثر من أوليس. محمود درويش هو أوليس الفلسطيني الذي حوّل أغانيَ التيه إلى نشيد للحرية. لكن الرواية الفلسطينية لم ترتقِ هذا المرتقى، وقصَّرت عن جعل المنفى مكاناً للأمل، وعجزتْ عن تحويل هذا التيه إلى ملحمة فريدة وإلى نشيدٍ إنساني باهرٍ للحرية المفقودة.

صحيفة السفير اللبنانية