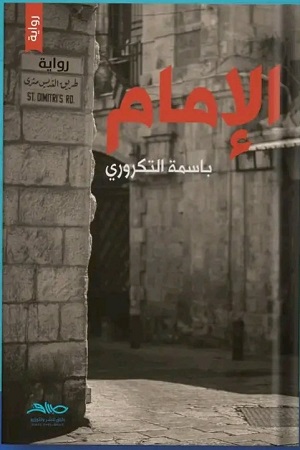

بلغة مُتّقدة بالهويّة، ترفض أن تكون أداةً للسَّرد فقط، بل تبدو أشبه بجسر يصل بين الماضي والحاضر، تُقدّم الروائيّة المقدسيّة باسمة التكروري روايتها «الإمام» (دار النهضة العربيّة)

بلغة مُتّقدة بالهويّة، ترفض أن تكون أداةً للسَّرد فقط، بل تبدو أشبه بجسر يصل بين الماضي والحاضر، تُقدّم الروائيّة المقدسيّة باسمة التكروري روايتها «الإمام» (دار النهضة العربيّة)، كوثيقة وجدانيّة، في زمنٍ يحاول فيه الكيان الإسرائيليّ والغرب الاستعماريّ طمس الهويّة الفلسطينيّة. وتؤكّد التكروري أنّ الحجارة تنطق، والذاكرة لا تموت، وأنّ القدس التي حاولوا محوها، تُولد دائماً من ذاكرة أبنائها أدباً، يُمثّل بدوره سلاحاً لحفظ الذاكرة ومواجهة المحو.

ما يُميّز هذه الرواية أنّها عملٌ متعدّد الأبعاد، يجمع بين الأدب الفلسطينيّ كإطار عام، وأدب المقاومة كرسالة، والتوثيق التاريخي كمنهج، مع إضافات من أدب الشتات. وهي بذلك تستمر في تقليد روائيّ فلسطينيّ لا يكتفي بتوثيق الألم، بل يحوّله إلى فنٍّ يختزل التاريخ في تفاصيل يوميّة.

سردية فلسطينية من الداخل

ينيّة من الداخل، بعيداً من الخطابات الخارجيّة، مع التركيز على كلّ من الحياة اليوميّة لأهل القدس ونابلس، والقضيّة الفلسطينيّة، والمقاومة الفلسطينيّة؛ التي تناولت التكروري وجودَها منذ زمن الانتداب البريطاني، من داخل الأزقة لا من هوامش المدينة.

تغدو الرواية وثيقةً وجدانيّة تَحفظ الذاكرة الجمعيّة وتوثّق تحوّلات تاريخيّةً مهمّةً وعنيفةً شهدتها فلسطين عموماً، والقدس خصوصاً، مع التركيز على الحياة اليوميّة للمقدسيين وصمودهم، وشكل الحياة ما قبل الاحتلال الإسرائيلي وما بعده.

علي النابلسي… سيرة مقاومة

تتناول الرواية سيرة إمام (شيخ مسجد) من نابلس اسمه «علي النابلسي»، انخرط في شبابه مع المقاومة ضد الاحتلال البريطاني، لكن والده الذي كان من أقوى تجّار نابلس، دفعه إلى السفر إلى مصر، ظاهريّاً بهدف الدراسة، لكن فعليّاً ليُبعده عن المقاومة واحتمال الاعتقال، ليتمكّن بذلك من الحفاظ على تجارته في زمن كانت فيه التجارة في نابلس وبيروت ودمشق واحدة.

وحين عاد علي صيفاً إلى نابلس، بمكيدة مُدبّرة من أخيه محمّد، الذي دائماً ما حرّض والده ضدّه، ليتفرّد بثروة والده وتجارته، سِيق عنوةً للمشاركة إلى جانب الجيش البريطانيّ في الحرب العالميّة الثانية، الذي كان يعتقل الشباب ويُجنّدهم مُجبرين. تصوّر التكروري، مدى رخص الإنسان عند دول الاستعمار الغربيّ، إذ كانوا يسوقون الشباب إلى بلدان غير بلدانهم ليموتوا دفاعاً عن قضيّة ليست قضيتهم، وليخوضوا حرباً ليست حربهم.

بعد معاناة طويلة، واستشهاد رفاقه، يصل علي إلى يافا ليبقى بعيداً من الوشاية به مُجدّداً إلى الجيش البريطاني، ويبدأ من يافا مُتخفيّاً رحلة مقاومة جديدة، جنباً إلى جنب مع النساء (أم ليلى، ليلى، ومجدّداً سلمى)، ومقاومين آخرين. ثُمّ بحبكة روائيّة يصل مجدّداً إلى مصر نازحاً ومُحمّلاً بالخسارات والحزن على رفاق النضال الذين استشهدوا، ليجد ضالته في الجامع الأزهر.

ثُمّ بعد زمنٍ يعود إلى القدس، ويُصبح بعودته إماماً للمسجد الأقصى، أقرب إلى أن يكون صوفيّاً. يُتابع مقاومته وصموده ضد التهجير والاحتلال الإسرائيلي للقدس، عبر إعادة بناء المساجد والمدارس المُدمّرة، ومواصلة التحذير في خُطَبه في الأقصى من السرقة التي تتعرّض لها حجارة القدس، ومن تزور تاريخها وتشويه معالمها التي يرتبط اسمها بالفلسطينيّين.

وهكذا يتمسّك، كما تمسّك دائماً، حتّى آخر نَفَس في حياته بالمقاومة، وهذه المرّة بأحد أهم أشكال المقاومة (المقاومة بالوجود)، جَنباً إلى جنب مع زوجته المقدسيّة، التي كانت رفيقة النضال والمقاومة أيّام الصِّبا، وأهل القدس رجالاً ونساءً، شيوخاً وشباباً. يُقارب الطرح بذلك ما يطرحه عادةً أدب المقاومة (الإرادة في الصمود، الأمل بالعودة، النهوض الدائم والاستمرارية في المقاومة رغم قسوة التجربة). كما في «رجال في الشمس» (غسّان كنفاني) و«المتشائل» (إميل حبيبي).

بين انهيار الانتداب والنكبة

تستند الرواية إلى أحداث حقيقية جرَت في الفترة الممتدّة بين (1920-1990)، لكنّها تركّز بشكل أساسيٍّ على المدة المصيريّة في التاريخ الفلسطيني بين عامَي 1920-1950 التي شهدت انهيار الانتداب البريطاني والنكبة الفلسطينية. وأثناء السرد، تستعرض التكروري لحظات تاريخيّة مفصليّة، مثل: ثورة البُراق (1930) ضد الاحتلال البريطاني، وحصار القدس (1948)، وسقوط حَوَاري القدس الغربيّة، وتشريد قرى القدس، وبقاء النازحين في الأقصى والأماكن المقدّسة خلال النكبة، ومجزرة دير ياسين (1948) وغيرها…

ارتكزت التكروري في دمج هذه الوقائع التاريخيّة بالسَّرد الروائي إلى مراجع تاريخيّة وثّقتها بأمانة في نهاية الرواية، إضافة إلى هوامش تاريخيّة تورد فيها أسماء مناضلين فلسطينيين حقيقيّة، استندت إلى قصصهم لصياغة أحداث الرواية، مثل: محمد جمجوم، وفؤاد حجازي، وعطا الزير الذين أعدمهم الاحتلال البريطاني في سجن القلعة في عكّا لمشاركتهم في ثورة البُراق والقائد العسكري عبد القادر الحسيني الذي قاد معارك ضد القوّات البريطانيّة ثمّ القوّات الإسرائيليّة، واستشهد في معركة القسطل عام 1948 وعالم الدين الشيخ والشهيد محمد خليل التكروري التميمي. تغدو الرواية بذلك أداةً لتجسيد الوعي السياسيّ والمقاومة الثقافيّة، ما يضعها في سياق الأدب الذي يدمج بين السَّرد الروائي والتوثيق التاريخيّ، كما في «الطنطورية» (رضوى عاشور) و«التغريبة الفلسطينيّة» (وليد سيف).

لا ننسى القدس

تركّز الرواية على القدس، وتحديداً على أزقة البلدة القديمة، في رسالة جوهريّة من الروائيّة المقدسيّة، بأنّها ككل أبناء القدس لم ولن ينسوا أحياء القدس القديمة، بحجارتها العتيقة، وأسماء محلّاتها التجاريّة والسينما والمدارس والحَواري، التي غيّرت معالمها وشوّهت حقيقتها سياسات التهجير التي بدأت عام 1948، ولم تتوقف حتّى اليوم، بل تجدّدت بأشكال أخرى، مثل خلق حواجز عسكريّة، لتفصل القدس عن التواصل مع المدن الأخرى، بما يزيد من معاناتهم عند التنقّل بين الحواجز العسكرية، ويخلق مزيداً من التشرّد والتمزّق الجغرافي والانهيار في النسيج الاجتماعي.

مع ذلك، تعكس الرواية عموماً أزمة الهويّة الفلسطينيّة في ظلّ التهجير، خلال انهيار الانتداب البريطاني وبداية النكبة الفلسطينيّة، حيث تحوّلت المُدن من بيتٍ يحضن أبناءه إلى ساحة حرب تُنهب. وكما أشرنا مُسبقاً، تستند حركة النزوح القسريّ في الرواية إلى وقائع تهجير حقيقيّة موثّقة في مراجع تاريخيّة، نجحت التكروري في توظيفها في السرد. وهذا الموضوع هو الأبرز في أدب الشتات والهويّة، الَّذي يركّز على الهجرة، والاغتراب، وصراع الهويّة. كما في «رأيت رام الله» لمريد البرغوثي، و«عائد إلى حيفا» لغسّان كنفاني».

استهلّت التكروري روايتها بملاحظة: «علي النابلسي وسلوى الدجاني، بطلا هذه الرواية، شخصيّتان متخيَّلتان، لكنّنا نحمل قصتهما في شيفرتنا الوراثيّة، كلّما ولدنا في القدس، مهما حملنا من أسماء وكنى».

مَن يذكر الشيخ محمد خليل التكروري التميمي؟

واستلهمت سيرة حياة بطل روايتها، من سيرة حياة جدّها الشيخ محمد خليل التكروري التميمي، إمام المسجد الأقصى، الذي سلّم روحه شهيداً في مستشفى «شعاري تسيديك» في القدس، بعد إصابته دهساً تحت عجلات مركبة عسكريّة إسرائيليّة. علماً أنّ اسمه كان المستشفى الفلسطيني المقدسي الذي عمره أكبر من عمر الكيان الغاصب، وأُسّس في القدس منذ العهد العثماني (1902)، وواصل عمله تحت الانتداب البريطاني، ثمّ أصبح جزءاً من النظام الصحي الصهيوني بعد وقوع مقرّه في القدس الغربيّة تحت السيطرة الإسرائيليّة عام 1948.

من هذه الحادثة، تبدأ التكروري روايتها، من النهاية، لحظة وداع سلوى لزوجها عليّ، رفيق النضال: «لم يخطر له بعد كلّ ما عاشه أن تأتي النهاية هكذا: أضلاع مسحوقة تحت عجلات مركبة عسكريّة، أو أن يُصبح رقماً في قائمة طويلة من الشُّهداء الَّذين نعاهم وحملهم على كتفه».

نهاية تحكي عن إنسان عاشَ كلّ حياته ليدافع عن أرضه، وخاض جميع أشكال المقاومة (التظاهرات، المناشير، السلاح، الفكر، التوعية، الصمود والتشبّث بالأرض). نهاية قاسية، على يد أكثر أشكال الاستعمار وحشيّةً، وأكثرها انتهاكاً للحرمات، في باحة المسجد الأقصى، وقد صوّرتها التكروري بلغة واقعيّة، دائماً ما شاهدناها على شاشات التلفزيون، مكتنزة بالصمود والألم: «كان واقفاً، متصلّباً في مكانه، يشبك ذراعيه مع الرجال ليحمي المسجد، مثلما فعل في كل محاولة اقتحام سابقة للمسجد. لم يثنه تقدمه في العمر هذه المرة، ولا القوة البدنية الي تركته. راقب اقتراب الجنود، علا صراخ الأطفال والنساء خلفه (…) انقذف جسده العجوز وارتطم بالأرض قطعة واحدة. لم يصرخ. لفّته سَكينة ما. كأنّما ظهر عازل صوت فصار يراقب عجلات المركبة العسكرية وأسفلها تمعن في سحق صدره، ذهاباً وإياباً».

ثُمّ بلغة مباشرة وواقعيّة تخلو من المجاز تماماً، ووفقاً لجمل سريعة وقصيرة وتقريريّة؛ تعود التكروري وفقاً لتقنيّة الفلاش ــ باك إلى سرد سيرة حياة علي النابلسي، منذ لحظة ولادته في نابلس (1920)، إلى لحظة زواجه من حبيبته المقدسيّة سلوى الدجانيّ، بعد رحلة معاناة طويلة، تُحمّلها التكروري رسائلَ هامّةً، وفي مقدّمتها «المقاومة الفلسطينيّة»، التي لم تكن، ولن تكون، وليدة لحظة عابرة، إذ كانت منذ زمن الاحتلال البريطاني نهجٌ يتوارثه الأجيال، وما زالوا مستمرّين فيه حتّى يومنا هذا عبر ما نشهده في غزّة بعيداً من مجريات الرواية.

صحيفة الأخبار اللبنانية