تشهد القاهرة تطورات في توجهاتها الخارجية، لكنها لا تريد تقديمها باعتبارها انقلاباً شاملاً في رؤيتها، وهي تحرص على تنشيط أسواقها والخلاص من هيمنة الدولار الذي يرهقها تدبيره، ما يدفعها نحو منظمات مثل “بريكس”.

لأسابيع وشهورٍ مضت، لم يتوقف الجدل الدائر حول ما يمكن أن يطال السياسة المصرية دولياً وإقليمياً من تغييرات في ضوء التحديات الاقتصادية المستمرة التي تُلزم الحكومة بتبني مواقف وقرارات مغايرة لتلك التي تحكمت في الرؤية المصرية لنصف قرنٍ مضى، كمحاولة أخيرة للتخفيف من حدّة التضخّم الذي يبتلع أجور المصريين شهرياً، ويحيل مدخراتهم بالجنيه إلى أوراق مصرفيّة معدومة القيمة!

المراقبون للشأن المصري يؤكدون رصد الدولة المصرية بإرثها الدبلوماسي العتيق المتغيرات الدولية، ويبرهنون على ذلك بارتفاع معدل الحديث الدائر في الأوساط النخبوية والشعبية داخل مصر عن احتمال الانضمام إلى منظمة بريكس، كخطوة للابتعاد عن الفلك الشمال أطلسي عموماً والتغريد قرب دولٍ مثل روسيا والصين والهند والبرازيل، أصبحت مثل النجوم التي يزداد لمعانها في سماء السياسة الدولية كل مساء.

الموقف من الحرب الأوكرانية، أيضاً، كان أمراً استُدلَّ به على الوعي المصري بحقائق العالم الجديد متعدد الأقطاب؛ العالم الذي يفترض به أن يضع حدّاً نهائياً للصورة التي شكّلت الوعي البشري منذ نهاية الثمانينيات، إذ هيمنت واشنطن على القرار الدولي، ولم تستطع البلدان التي تتحدّاها مجاراتها في التسليح أو الاقتصاد أو حتى البروباغندا والدعاية الأيديولوجية، فكانت العقود الماضية عقوداً هوليووديّة بامتياز، لكن آن لكلمة “النهاية” أن تكتب على شاشة السينما.

القاهرة التي تبنّت موقفاً رسمياً حيادياً من الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا لم تمنع إعلامها المحلي الذي يخضع لرقابة مشددة من مهاجمة الدول الغربية والتنديد بعدوانيتها المفرطة التي دفعتها إلى أن تزحف نحو حدود الدبّ الروسي الغربية لإزعاجه واستنزافه وتعطيل مشاريعه الطموحة، وذلك عبر تأليب قطاع من العنصريين داخل أوكرانيا ضده، حتى وصلت الأمور إلى انقلاب غير شرعي عام 2014 على الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، وصولاً إلى الحرب في شباط/فبراير 2022، فبدأ “الناتو” في الدعم العسكري والتمويل الصريح!

على مدار عام ونصف عام تقريباً، كان الموقف الشعبي داخل مصر أقرب إلى موسكو، وكان مفتوناً بالجيش الروسي وقوات فاغنر النشطة، ويطمح إلى حسم سريع للمعركة مع كييف لا يتحقق به النصر على زيلينسكي وزمرته من رجال الأعمال والنازيين الجدد فحسب، إنما أيضاً على النهج العدواني الذي تمتاز به السياسة الغربية على الدوام، فالمصريون لم يشذّوا عن موقف شعوب العالم الثالث عموماً، الذين شعروا بأن الحرب في أوكرانيا ليست ضد قصر مارينسكي، وإنما ضد البيت الأبيض ذاته وكل ما يمثله من إرث للاستعمار والنهب.

انعكاس المزاج للسياسي الشعبي للمصريين على الرؤية العامة للدولة هو أمر مؤكد، ناهيك بأنّ تلك الآراء التي تهيمن على الشارع في لحظة ما لا تنفصل بحال من الأحوال عن المؤثرات الإعلامية التي يتعرض الناس لها.

إضافة إلى ذلك، ثمة أوضاع اقتصادية صعبة تضغط من الداخل، ومستجدّات دولية تضغط وتحرّض من الخارج. كل هذا يشكّل المعادلة الكيميائية للتحول، ويضع الدولة في مصر على مفترق طرق حقيقي، لكن تظل الاستجابة النهائية مرتبطة بقرار سياسي من أعلى، وهو أمر يخضع لعوامل مركبة للغاية تصل إلى حد الغموض أحياناً.

الأنتلجنسيا داخل مصر، ورغم انحسار تأثيرها العام لسنوات، تواصل دعوتها بأن تلحق مصر بالقطار العالمي الذي يغادر محطاته على عجل، وهي لا تريد أن تفوّت مصر على نفسها فرصة مواكبة تلك المتغيرات؛ فهذه الدولة التي تحمل ميراثاً حضارياً يضرب في جذوره في عمق التاريخ، والتي قادت العرب والعالم الثالث خلال عقدي الخمسينيات والستينيات، عليها أن تستعيد الوعي بذاتها قبل كل شيء، وهذا لا يمكنه أن يتحقق بالعزلة والانكفاء، إنما بالتفاعل والانخراط والتحلي بالجرأة المطلوبة لخوض التحديات.

مصر وبريكس.. الفرصة تأتي مرة واحدة!

في حزيران/يونيو الماضي، كشف السفير الروسي في القاهرة غيورغي بوريسينكو عن تقدم مصر بطلب للانضمام إلى مجموعة “بريكس”، موضحاً أن مصر يمكنها تحقيق العديد من المصالح، لأن إحدى المبادرات التي تشارك فيها بريكس حالياً هي تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، ومصر مهتمة جداً بهذا الأمر.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صدّق في آذار/مارس على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع “بريكس” ووثيقة انضمام مصر إلى البنك، كما حضرت مصر الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية الدول الأعضاء في بريكس في مدينة كيب تاون منذ شهرين. وقد سبق أن شارك السيسي في قمة بريكس عام 2017 بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

الإعلام المحلي، بدوره، ساند الخطوات المصرية المتجهة نحو الانضمام إلى “بريكس”، وإن انصبّ أغلب الحديث على المكاسب الاقتصادية التي يمكن أن يجنيها المواطنون من الانضمام إلى تكتل اقتصادي آخذ في الصعود ومؤثر عالمياً بدرجة كبيرة. في الوقت نفسه، انحسر الحديث عن اعتبار الخطوة تحدياً للسياسة الغربية، وغابت أي إشارة إلى أن الخطوة دلالة على تحوّل جذري أو عارض في السياسة المصرية.

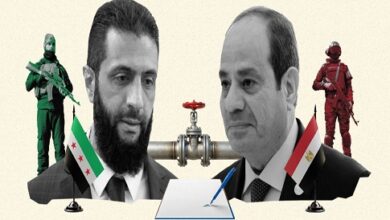

هذا الخطاب الإعلامي الحريص يتفق بطبيعة الحال مع رؤية الدولة المصرية التي يعبّر عنها رئيس الدولة في أكثر من مناسبة، والتي تتلخص في “تحاشي حالة الاستقطاب الدولي الموجودة الآن، وإقامة علاقات متوازنة مع الجميع، وتأسيس تفاهمات طيبة مع شرق العالم وغربه”.

بحسب خبراء، فإن القاهرة تشهد تطورات في توجهاتها الخارجية، لكنها في الآن ذاته لا تريد تقديمها باعتبارها انقلاباً شاملاً في رؤيتها. كذلك، إن مصر تحرص على العلاقات مع العواصم الغربية منذ عهد أنور السادات، ولا يوجد ما يشير إلى رغبتها في تغيير ذلك، ولكنها حريصة فقط على تنشيط أسواقها والخلاص من هيمنة الدولار الذي يرهقها تدبيره. كل ذلك يدفعها نحو منظمات مثل “بريكس”.

هناك أيضاً التحولات التي طرأت على سياسات العديد من العواصم الخليجية، والتي ترتبط بها القاهرة إلى حد كبير؛ فالعائلات الحاكمة لتلك العواصم بدأت بإدراك المتغيرات العالمية الحاصلة واهتزاز مكانة الولايات المتحدة، كما أنها أصبحت أكثر شعوراً بقوتها الذاتية المتحققة بفضل عوائد تصدير النفط، وبالتالي بدأت بفتح مسارات أكثر للعلاقة مع بكين وموسكو بحثاً عن مصالحها الخاصة، من دون حرص مبالغ فيه على رضا البيت الأبيض.

وهنا، يجب التذكير بأن الطلب الذي تقدمت به مصر إلى منظمة بريكس جاء بالمشاركة مع مطالبات من دول أخرى مثل السعودية والإمارات والكويت والجزائر والبحرين وبنغلاديش وبيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وإثيوبيا وهندوراس وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والمغرب ونيجيريا وفلسطين والسنغال وتايلاند وفنزويلا وفيتنام.

إزاء هذه المستجدات، ينظر المصريون إلى بريكس باعتبارها “طوق نجاة” وفرصة لا تأتي كثيراً قد تُسهم في تحرير رقبة الاقتصاد المصري من سكين الدولار، إذ يعد تجمع “بريكس” المُؤسس عام 2006 من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وهو يمثل نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم، و43% من سكان العالم، وتنتج الدول الأعضاء فيه أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.

كذلك، تتتميز “بريكس” بتفوق قوتها العسكرية والنووية، إذ تضم 4 من أقوى جيوش العالم، هي روسيا والصين والهند والبرازيل. ووفق إحصاءات موقع “غلوبال فاير بور” لعام 2023، فإن الإنفاق الدفاعي لدول “بريكس” يبلغ 400 مليار دولار، ويضم التكتل 3 قوى نووية، ويقدر حجم السلاح النووي لدى روسيا والصين والهند بـ6 آلاف و463 قنبلة نووية، بحسب موقع “ستاتيستا” الأميركي.

ومن المنتظر أن تستضيف دولة جنوب أفريقيا، التي تولت رئاسة “بريكس” الدورية في كانون الثاني/يناير الماضي، قمة بريكس الـ15 الشهر الجاري، وسط تكهنات كانت تشير إلى احتمال انتقال القمة إلى الصين، كي يتمكَّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحضور في دولة غير ملزمة بالقبض عليه بناء على مذكرة الاعتقال الدولية، لكنَّ بوتين قرر في نهاية تموز/يوليو عدم المشاركة حضورياً ورفع الحرج عن الجميع لحرصه على انعقاد القمة واستمرار المحادثات.

ويؤكّد الاقتصاديون المصريون أنَّ الانضمام إلى “بريكس” يحمل فرصاً كبيرة لزيادة معدلات التبادل التجاري المشتركة بين مصر والدول الأعضاء، فضلاً عن أهمية الوجود وسط تكتل قوي يحمي المصالح المصرية، كذلك الاستفادة من اتجاه بريكس للتعامل بعملات غير الدولار الأميركي، إضافة إلى خلق فرصة لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي في البلاد.

حرب أوكرانيا.. مصر وأزمة “الموقف الوسطي“

يرى الإعلام المؤيد للدولة المصرية أن الحرب في أوكرانيا كانت السبب المباشر في محو 6 سنوات من مكاسب الاقتصاد المصري منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي عام 2016، وخصوصاً أنها جاءت بعد أزمة انتشار كوفيد 10، إذ تراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتم خفض الجنيه 3 مرات، وسجل معدل التضخم الأساسي أرقاماً قياسية، كما خرجت استثمارات للأجانب في أدوات الدين بقيمة 22 مليار دولار.

هذه الآثار السلبية التي تكررت بين عدد من الاقتصادات الناشئة لم تمنع الرأي العام في أغلب دول العالم الثالث من إعلان تأييد موسكو في حربها، إذ تمّ النظر إلى المعركة باعتبارها “دفاعاً عن النفس في مواجهة اعتداء غربي يتم من خلف الستار الأوكراني”، وإن كان امتداد المعارك لأكثر من عام ونصف عام قد أثّر في حجم هذا التأييد، وأصاب البعض بالإحباط.

الموقف الرسمي المصري حرص دوماً على التحليق في مساحة “التوازن” التي لا تجلب على القاهرة غضب أي طرف، ولطالما أعلنت الخارجية المصرية تبني الدولة موقفاً متوازناً يستند إلى ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتغليب لغة الحوار، وحشد الجهود الدولية للتوصل إلى حل يراعي جميع الأطراف، ضماناً لتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين.

بطبيعة القرارات الأممية التي تصدر بضغوط غربية، دانت مصر “الغزو الروسي لأوكرانيا” في الأمم المتحدة في آذار/مارس 2022، وصوتت مع القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة “ضم روسيا مناطق أوكرانية” في تشرين/أكتوبر 2022، إلا أنَّ القاهرة، وعلى خلاف العادة، كانت حريصة دوماً على إصدار بيانات لتوضيح الموقف وتوجيه رسائل إيجابية إلى موسكو بأنها “تدعم الحل السياسي بالطرق السلمية والبحث عن جذور الأزمة ومسبباتها”.

الموقف الوسطي الذي تحلّت به مصر لم يمنع اسمها من الورود في الصحف العالمية، باعتبارها أحد الأطراف التي كانت مرشحة لتوريد السلاح إلى أحد أطراف القتال؛ ففي نيسان/أبريل الماضي، نشرت وثائق أميركية مسربة معلومات أن الرئيس المصري أعطى أوامره بإنتاج نحو 40 ألف قطعة ذخيرة صاروخية لحساب روسيا، إلا أنَّ هذه الخطوة تم التراجع عنها بعد محادثات مع كبار المسؤولين الأميركيين. وفي شهر آب/أغسطس الجاري، أعادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية الحديث عن مقاومة مصر ضغوطاً غريبة بشأن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

بحسب الخبراء العسكريين، فإن مصر تكاد تكون من الدول القلائل التي لا تزال تتوافر بها أسلحة شرقية وغربية، لكنها تحجم عن التورط في الصراعات الدولية بالصورة التي أشارت إليها الصحف الأميركية، وهي بذلك تحافظ على ثقة من كل مزودي السلاح في العالم، كما أن القاهرة تدرك حرص واشنطن على تجريدها من أي روابط بروسيا عسكرياً واقتصادياً، وأنها تستخدم في سبيل ذلك حرب التسريبات لإرهاب الدولة المصرية.

بشكل عام، تسعى مصر لعدم التورط في ملفات فوق طاقتها، وتشعر الحكومة بأن مهمة إطعام أكثر من 100 مليون مواطن لا تترك لها هامشاً لخوض أي مغامرة خارج أراضيها أو أداء دور دولي بارز، وخصوصاً في ظل فقر الموارد وعجز المنتجين المحليين عن سد طلبات المستهلكين، ما يضطر الحكومة دوماً إلى البحث عن العملة الصعبة لسد العجز في السوق.

هذه الضوابط التي تتحكَّم في الرؤية المصرية منذ سنوات، وربما عقود، وتدفعها إلى الانغلاق النسبي، من المفترض أن تتزحزح قليلاً بفعل المتغيرات العالمية الحاصلة على المستويات كافة أو كنتيجة للوعي بأنَّ حل المشكلات الداخلية قد لا يكمن داخل الحدود الأربعة، إنما خارجها، وقد تكون أمور مثل الانضمام إلى “بريكس” أو الحفاظ على موقف متوازن من الحرب في أوكرانيا رغم الضغوط الغربية خُطوات بهذا الاتجاه، إلا أنها لا تزال خطوات محدودة في مسار طويل وشاق.

الميادين نت