«جبل الطير» …كرامات الروح والعقل

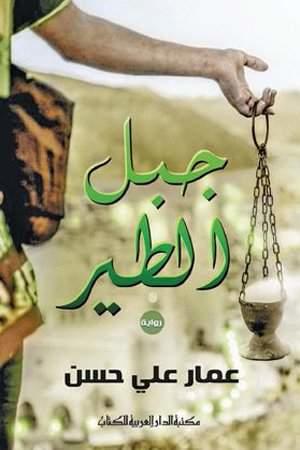

لا نستطيع قراءة الأعمال السردية – القصصية والروائية – للكاتب المصري عمَّار علي حسن من دون وضعها في سياق كتاباته السياسية والفكرية ومعرفة مدى التجاوبات المضمونية بين هذه الأعمال كافة على اختلاف تنوعاتها وتوزعها على حقول معرفية متمايزة. وبهذه النظرة الكلية نكتشف أن أعماله السردية عموماً تبدو كما لو كانت التجلي الأدبي لهذه القناعات السياسية والفكرية من دون فصل بين هذه المجالات إلا من حيث طبيعة الخطاب الذي يمايز بينها. وهذا ما يتبدى في روايته الأخيرة «جبل الطير» (الدار العربية للكتاب) التي أرى فيها نزوعاً معمقاً لتأصيل شكل روائي عربي يسترفد الموروثات الروحية القارة في أعماق الشخصية العربية على اختلاف أقطارها وبخاصة في مصر التي انصهرت في أعماقها موروثات حضارات متعاقبة، الفرعونية واليونانية والقبطية والإسلامية، في وحدة تقوم على التجانس لا التنافر. وهذا هو أحد المعاني العميقة التي تنبني عليها الرواية، فهي تتجاوز العرَضي والظاهري والمتغير مستهدفة الجوهر الباطن الثابت. ومن هنا كان الصراع الأساسي دائراً بين الباطن والظاهر، بين الغيمان الداخلي العميق والمظاهر الشكلية للتدين، الإيمان يجمع ما يبدو متفارقاً منذ عقيدة التوحيد عند إخناتون، إلى عقيدة التوحيد الإسلامية والمظاهر الشكلية تفرق أصحاب الدين الواحد وتجعلهم شيعاً متفاوتة متقاتلة وتصبح مصر هي التجلي المكاني لهذا الإيمان حين يقرأ «سمحان» – بطل الرواية وحارس الآثار- في تلك الكراسة التي تركها «عبدالعاطي» زميله السابق وشيخه فيما بعد، ما نصه «مصر وثيقة قديمة من جلد رقيق، الإنجيل فيها مكتوب على ما خطَّه هيرودوت، وفوقهما القرآن، وتحت الجميع لا تزال كتابة الفراعين تُقرأ بوضوح وجلاء» ص141.

هذان التداخل والتراكم الحضاريان اللذان لا تزال موروثاتهما الروحية حية إلى الآن، أديا إلى مجموعة من السمات البنائية اللافتة في هذه الرواية، ولعل أهمها هو ذلك التداخل الزمني المتواتر سواء على مستوى الوحدات الطبيعية الصغرى ممثلة في الانتقالات المفاجئة بين الليل والنهار، أو على مستوى العصور المتباعدة، بل أحياناً ما تكون الأولى تمهيداً للثانية. فالنهار الذي ولد فجأة في قلب الليل كان مدخلاً لانتقال «سمحان» إلى العصر الفرعوني: «بدا الوقت فجراً وظهر أمامه معبد، راح عاملوه يفتحون عيونهم ويطردون النعاس عنها وينظرون إلى كاهن ذي جسد فارع يقف أمامهم» ص58. هذه الاستدعاءات المشهدية الكاملة تبدو كما لو كانت محاولات فنية لتمثيل التاريخ واستحضاره روائياً وهي تقنية تقربنا من نمط الأسلوب البريختي المحفز للوعي واستخلاص المغزى الكامن وراء وقائع الماضي والحاضر والربط بينها أن تواتر هذه المشاهد على مدار الرواية يجعلنا أمام ما يمكن أن نسميه بالتناص النوعي – نسبة إلى النوع الأدبي – بين هذه الرواية وتقنية المسرح داخل المسرح. وهو ما انعكس بدوره على هذه المشاهد التي كانت أشبه بالمشاهد المسرحية من حيث تحديد المكان والزمان والشخصيات والاعتماد على الحوار. وإذا كانت آلية الاسترجاع الزمني تقنية أساسية لخلق ما يمكن أن يسمى بوحدة العصور، فقد لجأ الكاتب إلى حيلة أخرى وهي بناء شخصيات متشابهة واصلة بين العصور.

يقول «سمحان» واصفاً ذلك العجوز الذي ناداه: «كان يشبه الرجل الذي مدَّ إليه يده عند المقبرة القديمة وكل الوجوه التي تلته هو عبدالعاطي بلا بقعة الجلد التي يغطيها شعر خفيف والرجل الهازئ من الكهنة وذلك الذي طرق باب الكشك قبيل الفجر» ص226. وهكذا تصبح هذه الشخصيات أحد ملامح التواصل العميق بين أماكن وعصور مختلفة، بل إنه في موضع آخر يتجاوز مستوى الهيئات المتشابهة موحداً بين أصحابها فيراها»، هيئات أربع لرجل واحد رآه في أماكن متتابعة» ص113. وكأننا أمام تفعيل لثنائية الباطن والظاهر، ففي الباطن، لا فرق بين عصر وعصر، أو إنسان وإنسان، أو اعتقاد واعتقاد، ما دام قائماً على التوحيد. بل لا فرق بين المخلوقات كلها على تنوعها الكبير. وهذه هي رؤية العالم التي تطرحها الرواية من خلال بطلها الإشكالي «سمحان» الذي بدا واحداً ضد الجميع باختياراته التي كانت أقرب إلى التكليفات الإلهية التي ألقيت في روعه ورآها في أحلامه ويقظته. فهو المسلم الذي أحبَّ مسيحية رآها في حلمه ورأته في أحلامها ويتخذان قرارهما بالزواج وينجحان في ذلك. وهكذا يتحول ما يؤمن به «سمحان» – ولنلاحظ دلالة الاسم على التسامح وقبول الآخر والارتباط المصيري به – إلى سلوك عملي نابع من رؤيته الصوفية للوجود والتي تتمثل في سؤاله المرير، «لماذا يتناحر الناس حول السماء وهي عالية وجليلة ومترامية وكافية كي تظلهم جميعاً؟ لماذا تسيل دماء باسم الله وهو يرزق الكافرين به كما يرزق المؤمنين؟» صـ 129. وكما تبدت – في العمق- وحدة العصور والكائنات والشخصيات نراها متبدية على مستوى التضمينات الفرعونية والمسيحية والإسلامية والشعر الصوفي، كما يؤدي المكان بحمولاته الرمزية والروحية دوراً كبيراً في بناء الدلالات الروائية. ومن هنا كان التوقف أمام «البهنسا» التي تجمع آثارها عصوراً متباعدة وتختلط فيها دماء المسلمين والمسيحيين، كما لعب جبل الطير – وهو اسم إحدى القرى – دوراً واضحاً في ظهوره واختفائه المفاجئ كأنه مرآة لكرامات الروح. والحقيقة أن ثنائية الظهور والاختفاء ظلت فاعلة على مستوى المكان والشخصيات، وقد رأينا كيف أمكن استحضار شخصيات تنتمي إلى العصور الفرعونية، وقد يعتمد الكاتب على تقنية المحاكاة التناصية، إن صحَّ هذا الاصطلاح، كما يبدو في قصة المرأة التي يشرق وجهها، والطفل النوراني الذي تحمله، وهو ما يستدعي قصة مريم والمسيح، عليهما السلام. وامتداداً لهذا، نجد توظيفاً متواتراً لثنائية النور والظلمة والإيمان المتسامح الذي يسع العالم ويحتويه في مقابل التعصب الذي يدعي امتلاك الحقيقة المطلقة، وهو ما مثَّله «أبو حذيفة» وأتباعه الذين كانوا على النقيض من «سمحان» ومريديه.

وأشارت الرواية بوضوح إلى أن التعصب ليس مقصوراً على دين دون آخر، فإذا كان أبو حذيفة متعصباً إسلامياً، فقد كان أبنوب متعصباً مسيحياً، فالتعصب هو نمط تفكير يمكن أن يشمل الكثيرين على اختلاف أديانهم ومذاهبهم. وعلى رغم إمكانية التعامل مع الروح والجسد كنقيضين، فإن الرواية – في رؤية سمحان – لا ترى هذا التناقض، فهناك تقدير للجسد على عكس الرؤية الاحتقارية له والتي يمثلها أبو حذيفة وأتباعه، وهو ما يتجاوب مع دالة الوحدة التي أشرتُ إليها. وأخيراً، فإن الرواية لا تفصل بين كرامات الروح وكرامات العقل، بل إن الأولى تبدو استشرافاً للثانية وقد تجسَّد هذا التزاوج في حفيد «سمحان»، و«برهان» الذي يمثل العقل. وهكذا أفضت كرامات الروح إلى كرامات العقل في وحدة تُعرف بالتناقض.

صحيفة الحياة اللندنية