سهير عبد الحميد تقلّب دفاتر الحاخام المصري الأخير

حاييم ناحوم أفندي (1873 – 1960)، أو «الحاخام المبتسم» (1)، آخر حاخامات يهود مصر. مَن يكون؟ وفي صفّ من كان يقف؟

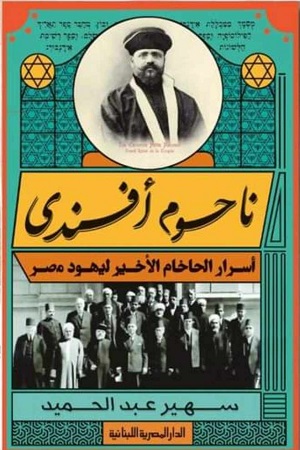

في كتابها «أسرار الحاخام الأخير ليهود مصر» (الدار المصرية اللبنانية ــ 2024)، تحاول الكاتبة المصرية سهير عبد الحميد تقصّي خيوط سيرة رجل غير عادي عاش حياة غير عادية، في مدة زمنية غير عادية انقلبت أثناءها موازين الشرق الأوسط بأكمله.

وإذا كان الصحافي والكاتب المصري الراحل محمد حسنين هيكل رأى أن حاييم أفندي «كان معارضاً للصهيونية ومشروعها ومنحازاً في الوقت نفسه إلى أهله، لكن إذا كانت هناك دولة يهودية على وشك أن تقوم في فلسطين، فليس أمامه مفر من تأييدها»، فإن الصحافي اليهودي المصري ألبرت موصيري تساءل في المقابل: «كيف يمكن للإنسان أن يكون مواطناً مخلصاً لبلد مولده في حين يكون مواطناً موالياً للوطن القومي اليهودي؟».

وما بين رأي هيكل واستنكار موصيري، تدور التساؤلات في الكتاب حول حقيقة نوايا ناحوم أفندي الذي تولّى منصبه بين عامَي 1925 و1960 في مدة تاريخية حرجة أنشبت أثناءها الصهيونية أظفارها لتجعل مصر بوابةً لعبور اليهود إلى أرض الميعاد المزعومة.

منح الأراضي الفلسطينية للصهاينة؟

من السؤال المحوري للكتاب، تتفرّع أسئلة عدة جعلتها سهير عبد الحميد إطاراً موضوعياً لبحثها: هل تآمر ذلك اليهودي العثماني المولد والنشأة مع بني جنسه في أزمير التي شهدت فورة التمرد على السلطان عبد الحميد الثاني بوصفه العدو اللدود للصهيونية؟

وهل أسهم ناحوم في منح الأراضي الفلسطينية للصهاينة بدوره في إلغاء «الجواز الأحمر» (2)؟ وهل هبط مصر ليتابع مهمته في المضي باليهود المصريين إلى أرض الميعاد؟ وإلى من انحاز ذلك اليهودي الذي استقرّ في مصر قرابة نصف قرن ومات ودفن فيها؟

ومن كان هذا الحاخام الذي لم يكن حازماً في رفض الصهيونية ولم يكن حاسماً في مؤازرتها؟ ولماذا لم يغادر مصر مع من خرج منها؟

في بحثها حول شخصية ناحوم، لا تكتفي الكاتبة بالتنقيب في المدة الفاصلة بين ولادته وموته، بل تحاول تتبع مسألة تغلغل اليهود في الدولة العثمانية بدءاً من إرهاصاتها الأولى، بعد طردهم من أوروبا، مروراً بمراحل مختلفة أسّست لما صار عليه الوضع مع عزل السلطان عبد الحميد ودور اليهود الكبير فيه، وخصوصاً «يهود الدونمة».

هكذا، تعود إلى عام 1492 وتكليف السلطان بايزيد الثاني للقبطان كمال رئيس بالتوجه بالأسطول الثاني إلى الأندلس لإنقاذ المسلمين واليهود من أفران محاكم التفتيش مع انتهاء حكم المسلمين، ودعوة الحاخام إسحق سرفتي ليهود ألمانيا بالهجرة إلى أراضي بني عثمان قبل زمن هتلر بنحو أربعة قرون، وإرسال سليمان القانوني يهودَ المجر الفقراء إلى المدن الرئيسية في الدولة العثمانية.

هناك، مارسوا التجارة وعاشوا عصراً ذهبياً، وبعدهم يهود روسيا الذين أُجبِروا على الخروج عام 1881 بعد تورّطهم في اغتيال القيصر ألكسندر الثاني، وارتكابهم حوادث خطف وقتل أطفال أرثوذكس لاستخدام دمائهم في صناعة فطائر عيد الفصح!

«فردوس بديل» ليهود العالم

ولأنّ الأحداث التاريخية العظيمة لا تحصل عن طريق المصادفة، تربط الكاتبة بين سقوط فلسطين رسمياً في أيدي العصابات اليهودية عام 1948، وبين سقوط السلطان عبد الحميد الذي سبق ذلك بنحو أربعين عاماً. كما تربط بين سقوط عبد الحميد وبين بدء تحول تركيا إلى «فردوس بديل» ليهود العالم قبل ذلك بقرون عدة.

وتؤرّخ لبداية انتهاء شهر العسل العثماني – اليهودي، الذي استمرّ نحو أربعة قرون، بصدور كتاب «اسمعي يا إسرائيل» (1838) للحاخام يهودا القلعي الذي نادى فيه بعودة اليهود إلى فلسطين، قبل أن يأتي تيودور هرتزل، حفيد أحد أتباع القلعي ومريديه لتحقيق أمنيته.

وبالعودة إلى ناحوم، فإن سهير عبد الحميد تخلص إلى عدم وجود دليل قاطع على مساندته النشاط الصهيوني، مفرّقةً بين التعاطف والمساندة، ومشيرةً إلى أنه ربما كان مع نشأة الصهيونية متعاطفاً مع بني جلدته الذين اضطهدتهم أوروبا وصدّرتهم كمشكلة إلى الأراضي العثمانية، انطلاقاً من حقهم المفترض في وطن، وفي أن يشاطرهم العرب أراضيهم.

وتؤكد على أنّ هذا الشعور كان مسيطراً على السواد الأعظم من اليهود، وأيضاً على عدد من السياسيين المصريين والعرب الذين كانوا يعتقدون بفكرة «العيش المشترك» بين اليهود والعرب في فلسطين.

علماً أن الكاتبة تنقل – في موضع آخر من الكتاب – عن الكاتب اليهودي المصري ليفي أبو عسل حكايةً من شأنها أن تضيف الكثير إلى بحثها، ومفادها أن الجمعية اليهودية، إبان تولي ناحوم منصبه في الدولة العثمانية وقبل انتقاله إلى مصر، لم تجد أكفأ منه كي تعهد إليه بمهمة التأكد من كون العشيرة اليهودية التي نزحت إلى الحبشة في عهد النبي سليمان لا تزال على قيد الحياة، وباقية على سالف عهدها وتمسّكها بتقاليدها. هكذا، أوفدته إلى الحبشة في رحلة موّلها الثري اليهودي روتشيلد، مزوّداً برسائل توصية من الدول العظمى إلى وكلائها السياسيين لدى ملك الحبشة.

وبالفعل، كان ناحوم الذي قوبل بكل عناية وحفاوة هناك، أول حاخام يهودي يعترف بيهود «الفلاشا» الأثيوبيين، الذين جلب بعضهم إلى المدارس الدينية عند توليه منصب الحاخام في مصر.

أدلّة إدانة… وبراءة!

تلمّح الكاتبة إلى أن ما يمكن سوقه من أدلة لإدانة ناحوم أفندي، هي ذاتها أدلة براءته بحسب اختلاف وجهة النظر وزاوية الرؤية، والعكس بالعكس، بدءاً من امتناعه عن الخروج من مصر أسوةً بغيره، إلى جمعه الصفّ اليهودي وراء الدولة سواء في عهد الملكية أو الجمهورية.

إضافة إلى اعتمادها منهجاً علمياً بالغ الموضوعية في مقاربة المسألة من نواحيها السياسية والاجتماعية والتاريخية، تُسجَّل للكاتبة براعتها في تقديم الأحداث بأسلوب سردي مشوّق يجعل نصّها أقرب إلى الرواية، ومقبولاً قرائياً من شرائح واسعة تتجاوز دائرة المهتمّين بالحدث التاريخي نفسه.

وهو ما فعلته في مؤلفاتها السابقة: «قصور مصر»، و إسكندرية من تاني»، و«اغتيال قوت القلوب الدمرداشية»، و «على عتبة المقام»، و«سلسال الباشا»، وصولاً إلى أحدث مؤلفاتها «يهود الظاهر» (2025)، وإن كان كتابها عن «ناحوم أفندي» يتميز بحساسية الموضوع واللحظة التاريخية التي صدر فيها.

(1) «الحاخام» في العبرية تعني «الرجل الحكيم»، وتطلَق على زعماء الدين اليهودي في الدول العربية والإسلامية. أما «ناحوم»، فهو اسم أحد الأنبياء الصغار المذكورين في العهد القديم (وعددهم 12)، وضريحه في العراق.

(2) اتخذ السلطان عبد الحميد قرارات حاسمة لوقف الاستيطان اليهودي في فلسطين؛ ففي عام 1884 تقرّر أن يختم القناصل العثمانيون في الخارج جوازات سفر اليهود الراغبين في الحج، على أن يضع كل يهودي وديعة مالية تضمن عودته ومغادرة فلسطين خلال شهر من دخولها. ولما فشل هذا الحلّ في وقف الهجرة اليهودية، ألغت السلطات العثمانية في أيلول (سبتمبر) 1899 الضمان المالي واستبدلت به تصريح إقامة مدته ثلاثة أشهر فقط يُمنَح لليهودي على أن يسحب جواز سفره طوال مدّة إقامته. وعُرِفَ هذا التصريح بـ «الجواز الأحمر» وكان سبباً في شنّ حملة على السلطان عبد الحميد الذي لقِّبَ بـ «السلطان الأحمر». وكان لناحوم الدور الأكبر في إلغاء الجواز الأحمر لاحقاً.

صحيفة الأخبار اللبنانية