في 15 أيلول (سبتمبر) 1982، دخل جنود من لواء غولاني الإسرائيلي إلى مبنى في شارع «كولومباني» في الحمرا في بيروت.

لم يكن المبنى ثكنةً عسكرية، ولا مقراً لفصيل مقاتل، بل كان يضم «مركز الأبحاث الفلسطيني»، أحد أبرز مشاريع «منظمة التحرير الفلسطينية» الفكرية. استدعيت وحدة استخباراتية تُعرف بـ«أمشات» لتفتيش المبنى ومصادرة محتوياته من كتب ووثائق وأفلام ميكروفيلم.

في الأيام التالية، شُحنت عشرات الآلاف من المواد إلى تل أبيب، في واحدة من أبرز عمليات نهب الأرشيفات الثقافية، وهي كثيرة، التي ارتكبها الاحتلال.

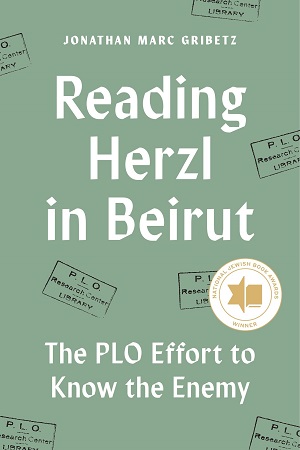

في كتابه «قراءة هرتزل في بيروت» (منشورات جامعة برنستون)، يقدم الباحث الأميركي جوناثان مارك غريبيتز قراءًة موسعة لتاريخ هذا المركز ودوره في الحياة الفكرية الفلسطينية، بدءاً من تأسيسه عام 1965 مروراً بنهبه، وصولاً إلى محاولة معرفة مصيره الآن.

يقدّم الكاتب، أستاذ التاريخ في جامعة «برينستون»، دراسةً أرشيفية دقيقة وجريئة تتجاوز سرد الواقعة لتتناول ما تعنيه مؤسسة بحثية من هذا النوع في تاريخ المشروع الوطني الفلسطيني، ودور المثقفين الفلسطينيين في بناء معرفة مضادة، وأثر المصادرة في طمس هذا النوع من العمل.

رغم تزامن السيطرة على المركز مع مذبحة صبرا وشاتيلا، إلا أنّ الحدث أثار اهتماماً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والهيئات الدولية، ما أدّى إلى صفقة نادرة توسط فيها الصليب الأحمر في تشرين الثاني (نوفمبر) 1983: قيل وقتها بأنّ أكثر من أربعة آلاف أسير عربي نُقلوا إلى الجزائر على متن طائرات فرنسية، في مقابل إفراج «منظمة التحرير» عن ستّة جنود إسرائيليين، وإعادة مكتبة المركز المصادَرة.

لكن كما يُظهر الكتاب، لم تعد المكتبة بالكامل. بل تشير الأدلة إلى أنّ كثيراً من محتوياتها ما تزال موزعة داخل مؤسسات إسرائيلية كـ«المكتبة الوطنية» و«مكتبة موشيه ديان» في تل أبيب، وبعضها انتهى في حوزة جنود احتفظوا بها كتذكارات حرب.

حتى على صعيد الأسرى المحرّرين، فقد أعلن الصليب الأحمر أنّ الاحتلال لم يفرج عنهم كلهم كما جرى الاتفاق.

مكان هادئ كأنه مكتبة

لا يكتفي الكتاب بتوثيق المصادرة، بل يعود إلى الوراء، إلى لحظة التأسيس. في فصوله الأولى، يستعرض غريبيتز نشأة المركز في بيروت في سياق صعود الحركة الوطنية الفلسطينية، ويستند إلى شهادات ومذكرات باحثين بارزين أمثال أنيس صايغ وصبري جريس (كلاهما أدار المركز لمدة)، ومقابلات أجراها مع باحثين عملوا مع المركز أمثال فيليب مطر وصادق جلال العظم. كما يعطينا صورة عن طبيعة العمل داخله، التي وصفتها له الباحثة عنان العامري في مقابلة أجراها معها عام 2016.

والحقيقة أنّ وصف العامري لطبيعة يوم العمل في المركز يفسر المجهود البحثي الضخم الذي قام به المركز في سنوات قليلة. تقول: «كان أسبوع العمل ستة أيام، يبدأ كل يوم في الثامنة صباحاً في مركز هادئ يشبه المكتبة.

كان أنيس صايغ إدارياً صارماً ومنضبطاً لدرجة أنك إذا أتيت في الثامنة وخمس دقائق، يصرّ على العمل خمس دقائق في نهاية اليوم.

في العاشرة والنصف، يسمح لك باستراحة قهوة لنصف ساعة. يُستأنف العمل في الساعة الحادية عشرة صباحاً وينتهي في الساعة الثانية ظهراً، باستثناء أيام الأربعاء، إذ يعمل الباحثون ثلاث ساعات إضافية.

باستثناء استراحة القهوة وغداء الأربعاء، لم يكن يُسمح للباحثين بشرب القهوة، كان هذا النوع من بيئة العمل بعيداً كل البعد عن المعتاد في بيروت آنذاك».

الفلسطيني المثقف… الفلسطيني الفدائي

منذ بداياته، لم يكن المركز جهازاً دعائياً استخباراتياً، كما روّج له خصومه، بل مؤسسة فكرية متخصصة ضمّت مثقفين من خلفيات متنوعة، آمنوا بأنّ فهم «العدو» فكرياً وثقافياً هو شرط لأي مواجهة إستراتيجية طويلة الأمد.

ووفقاً لغريبيتز، كان المركز من أوائل المؤسسات في العالم التي أنتجت ما يُعرف اليوم بـ«الدراسات الإسرائيلية»، قبل عقود من تشكّل هذا الحقل أكاديمياً في الجامعات الغربية، من دراسات حول الكيبوتس والهستدروت إلى تحليلات عن التلمود والصهيونية واليسار الإسرائيلي، إذ سعى باحثو المركز إلى تفكيك البنى الأيديولوجية للدولة العبرية، وفهم أسسها اللاهوتية والقانونية والاجتماعية.

لم تكن صورة الباحث الفلسطيني في هذه المؤسسة – الذي يرتدي نظارات ويحلل نصوص التوراة والتلمود في بيروت – متوافقة مع الصورة النمطية المفضلة لدى «إسرائيل» والغرب معها عن الفلسطيني الفدائي أو صاحب الخطابات الحماسية.

هذا التوتر البصري، إن صحّ التعبير، بين صورة المثقف وصورة الفدائي، هو أحد المحاور غير المعلنة التي يستقصيها غريبيتز في الكتاب، مسلطاً الضوء على نمط من إنتاج المعرفة كان يطمح إلى تقديم بدائل تفسيرية للصراع، تتجاوز الخطاب التعبوي.

قراءة مضادة لمعاداة السامية

يتناول القسم الثاني من الكتاب محتوى الإصدارات البحثية للمركز، التي قدمت تأويلاً لنصوص الكيان المرجعية وإعادة قراءة بنيتها القانونية والدينية والاجتماعية.

من هذا المنظور، تصبح هذه المنشورات أدوات لانتزاع سلطة التأويل من المشروع الصهيوني، ومحاولة لتقديم رواية فلسطينية مسنودة بمعرفة دقيقة وموسوعية.

يسمّي غريبيتز هذا النمط «البحث التكتيكي»، وهو نوع من الإنتاج المعرفي يستلهم التراث القومي العربي لكنه يستجيب لمتطلبات الصراع ومجالاته المتغيرة.

من بين أبرز الأمثلة التي يناقشها المؤلف، كتاب «التلمود والصهيونية» للمفكر اللبناني أسعد رزوق، الصادر عن المركز في السبعينيات. يحلل هذا الكتاب الاستثنائي الأسس اللاهوتية للفكر الصهيوني عبر العودة إلى التلمود البابلي، ويجادل بأن الصهيونية – كما ظهرت في نسختها الأوروبية – تقوم على مفاهيم دينية تبرّر التمييز والعنف، لا سيما فكرة «الاستثنائية اليهودية».

لكن ما يميّز عمل رزوق هو تفكيكه هذا الخطاب من دون الوقوع في فخ معاداة السامية، ويحذر من استيراد الأدوات الأوروبية المعادية لليهود إلى الخطاب العربي، معتبراً أن هذا التقليد ليس خاطئاً أخلاقياً فقط بل يؤذي القضية الفلسطينية.

يقدّم غريبيتز قراءة مطوّلة في هذا الكتاب، ويعتبره لحظةً فكرية نادرة في تاريخ الفكر الفلسطيني: نقد جذري للصهيونية من دون إسقاطات عنصرية، وتحليل لاهوتي يتجنّب الكليشيهات، ويستند إلى مصادر يهودية وغربية رصينة.

لكنه في الوقت ذاته يتساءل عن التناقض الظاهري في نشر منظمة التحرير لهذا النوع من الأدبيات: إذا كانت النتيجة النهائية تؤكد أن التلمود لا يبرر الصورة النمطية عن انحطاط اليهود الأخلاقي، فما الهدف من إصدار مثل هذا الكتاب؟

يجيب غريبيتز بأن الأمر متعلق بالتوازن بين النزاهة المعرفية والدافع الإستراتيجي، في ظل بيئة عربية دائماً ما وظّفت «البروتوكولات» وأدوات معاداة السامية الأوروبية لتفسير الصهيونية.

دور المسيحية في تأويل الصهيونية

ينتقل الكتاب بعد ذلك إلى محور أقل تناولاً في الدراسات السابقة: دور المسيحية، لا كدين فقط، بل كإطار معرفي في تشكيل خطاب مركز الأبحاث.

أحد أبرز الأمثلة كان مشروع نقل وتفسير كتاب آرثر هرتسبرغ «الفكرة الصهيونية» إلى العربية، الذي أشرف عليه باحثون معظمهم مسيحيون من المركز (أنيس صايغ؛ موسى عنز؛ أسعد رزوق؛ هيلدا شعبان صايغ). اختار هؤلاء تسليط الضوء على الجذور الدينية والمسيانية للصهيونية، مقدمينها كحركة لاهوتية بامتياز. يذهب غريبيتز إلى أن الخلفيات التعليمية والدينية لهؤلاء الباحثين – ممن تلقوا تعليمهم في مؤسسات مسيحية وجامعات غربية– شكلت طريقة قراءتهم للنصوص اليهودية، وزوّدتهم بأدوات تفسيرية لها علاقة بالنبوءة والأرض والخلاص.

تدفع هذه القراءة إلى إعادة التفكير في الثنائية الكلاسيكية بين القومية العلمانية والتديّن، وتفكيك التصوّر السائد بأنّ «منظمة التحرير» كانت محض مشروع علماني.

ويقترح الكتاب أن المثقفين المسيحيين الفلسطينيين، عبر عملهم في المركز، أنتجوا شكلاً من النقد الديني الموازي للصهيونية، وأنّ هذا الخطاب سبق – أو على الأقل مهّد – ما ظهر لاحقاً في الخطاب الإسلامي المقاوم.

هل عادت المكتبة فعلاً؟

أما القسم الأخير من الكتاب، فيتناول السؤال الأكثر إشكالية: هل عادت مكتبة المركز فعلاً إلى الفلسطينيين؟

تتبع غريبيتز مصير الأرشيف بطريقة بوليسية كمن يحقّق في جريمة غامضة. يزور «المكتبة الوطنية الإسرائيلية» ويجد كتباً موسومة بختم المركز، مصنفةً كممتلكات مهجورة أو كتبرعات من مجهول يُعرف بالرقم 2300. رقم اختفى من السجلات بمجرد أن بدأ غريبيتز التفتيش عمن وراءه.

وبالعودة إلى السجلات، يتبين أنّ الرقم وضع على كتب المحامي الفلسطيني إبراهيم أباظة، الذي هاجر إلى بريطانيا بعد النكبة، وكرّس حياته لجمع الكتب النادرة عن الفكر اليهودي والصهيونية، ثم أعارها إعارةً طويلة الأجل إلى مركز الأبحاث في الستينيات، ووصلت إلى المكتبة بعد الاستيلاء عليها في بيروت.

أثناء عمله في ربيع 2018، يصادف الكاتب فيديو رسمياً أعلن إعادة افتتاح المركز في رام الله، ويظهر فيه محمد اشتية محاطاً بالكتب، (كان آنذاك رئيس اللجنة التنفيذية للمركز)، يتحدث عن وفد فلسطيني زار الجزائر وتأكد من حفاظها على مكتبة المركز وأرشيفه، مؤكّداً على قرب عودتهما.

غير أنّ زيارة غريبيتز إلى المركز في رام الله كشفت واقعاً مختلفاً: مساحة صغيرة، بلا كتب، واستغرب مديره سميح شبيب من الفيديو، ورجّح أنه صُوّر في مكتبة جامعة بيرزيت، مستبعداً استعادة أي أرشيف من الجزائر.

في النهاية، لا يحسم الكتاب مصير الأرشيف تماماً، لكنّه يطرح سؤالاً أكثر تعقيداً عن الإرث: هل يمكننا تتبع أثر مركز الأبحاث في الفكر الفلسطيني نفسه؟

هل تركت تحقيقاته حول «المجتمع» الإسرائيلي، وقراءاته العميقة للمفكرين الصهاينة، بصمات على الخطاب الديبلوماسي، أو على حركات التضامن الدولية، أو حتى على النقاشات الداخلية في السياسة الفلسطينية؟

الإجابات حذرة، لكن صيغة الطرح تدعونا إلى تخيّل تاريخ تُروى أحداثه عبر المكتبات والدراسات والباحثين.

صحيفة الأخبار اللبنانية