في السنوات الأخيرة، تكررت استعادة أفكار إريك فون كوينيلت – لاديِّهِن في سياق الخلافات حول شعبوية الحكومات، وتصاعد الاستياء من النخبة، والتشكيك في مؤسسات الحكم الليبرالي. واستحضر كثيرون منهجه في نقد الديمقراطية الغربية ليتحوّل اليوم من هامشٍ النقاش إلى مركزه، وشدد بعضهم على ضرورة قراءته من جديد بوصفه «نبيّاً متأخراً» لأزمة الديمقراطيات الغربية. فما الذي يجعل هذا المفكّر النمساوي، المولود قبل أكثر من قرن، حاضراً في قلب الجدل السياسي للقرن الحادي والعشرين؟

وُلد كوينيلت – لاديِّهِن عام 1909 في ستيريا بالنمسا – المجر، لأسرة أرستقراطية كاثوليكية. حمل لقب «Ritter»، أي الفارس، وظل حتى وفاته عام 1999 يرى نفسه ابناً للإمبراطورية الهابسبورغية المندثرة، بكل ما مثّلته من تعددية قومية وثقافية. تلقى تعليمه على يد اليسوعيين، الذين صاغوا شخصيته الفكرية والدينية، ثم درس القانون والاقتصاد والعلوم السياسية واللاهوت، قبل أن يبدأ رحلة أكاديمية وصحافية واسعة امتدت بين أوروبا والولايات المتحدة.

اضطر لمغادرة النمسا عند صعود النازية، ليجد ملاذاً في الجامعات الأميركية مثل جورجتاون وفوردهم. هناك برز ككاتب موسوعي، يتقن أكثر من 8 لغات قراءةً وكتابةً، ويكتب في كبريات الصحف والمجلات، لكنه كان دائماً كاتباً ضد التيار. إذ على خلاف معاصريه من أمثال فريدريش هايك أو لودفيغ فون ميزس، لم يتبنَّ كوينيلت – لاديِّهِن التفاؤل بالليبرالية الاقتصادية والسياسية. بل كان يرى أن الديمقراطية الحديثة تحمل في طياتها بذور الطغيان. كانت قناعته أن حكم الأغلبية ليس ضماناً للحرية، بل قد يصبح وسيلة لقمع الأقليات وتقييد حرية الفرد باسم «الإرادة العامة».

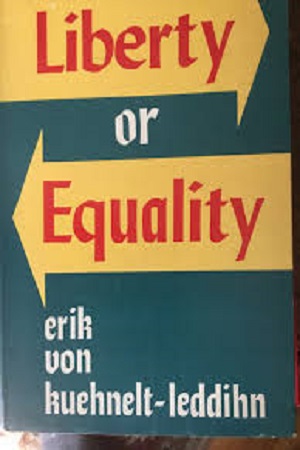

في كتابه الأشهر «الحرية أم المساواة – 1952»، صاغ أطروحته المركزية: الحرية والمساواة متناقضان في الجوهر، ولا يمكن الجمع بينهما إلا قسراً. فإذا أُعطيت الأولوية للمساواة المطلقة، فإن ذلك لا يتحقق إلا عبر دولة متضخّمة وسلطة متسلطة، وحينها تختفي الحرية الفردية. أما إذا قُدّمت الحرية على المساواة، فإن المجتمع سيقبل بالتنوع والتفاوت باعتباره جزءاً من النظام الطبيعي للأشياء. على أنّه انتقد التصويت السري، ورأى أنه يُشجّع على غياب المسؤولية الفردية، ويتيح للسياسيين التذرع بإرادة «الجماهير المجهولة». وذهب أبعد من ذلك في وصف الديمقراطية الجماهيرية بـ«الأوكلوقراطية» (حكم الغوغاء)، حيث تتحول الدولة إلى رهينة ضغط الشارع ووسائل الإعلام، بدل أن تكون مؤسسة حكم مستقرة.

كان مقتنعاً بأن الديمقراطية لا تصلح إلا في كيانات صغيرة مثل مدن اليونان القديمة أو الكانتونات السويسرية، لكنها تُصبح عبئاً قاتلاً حين تطبق على مجتمعات جماهيرية معقدة، حيث تتسع الفجوة بين ما يعرفه الناس وما ينبغي أن يعرفوه لاتخاذ قرارات عقلانية.

لم تكن أطروحاته نظرية فقط، بل مدعومة بقراءة واسعة للتاريخ الأوروبي. رأى أن الثورة الفرنسية هي الأصل الذي انحدرت منه كل الحركات التوتاليتارية لاحقاً: النازية، والفاشية، والشيوعية، والاشتراكية الراديكالية. كلّها، في نظره، تجسيد لآيديولوجيا المساواة المطلقة وتعبئة الجماهير ضد المؤسسات التقليدية.

في هذا السياق، رفض بشدة تصنيف النازية كـ«يمين متطرف». فالحزب النازي نفسه سمّى نفسه «اشتراكياً»، وقياداته مثل غوبلز أكدوا انتماءهم إلى «اليسار الألماني». كان كوينيلت – لاديِّهِن يرى أن محاولة الماركسيين إلصاق النازية باليمين لم تكن سوى استراتيجية لتبرئة أنفسهم من القرابة الفكرية بين الشموليات.

دّم كوينيلت – لاديِّهِن طرحاً مثيراً للجدل: فاعتبر أن الملكية، لا الديمقراطية، هي الضامن الأفضل للحرية. فالملك – خلافاً للأغلبية المتقلبة – شخص مسؤول أمام الله والتاريخ، لا أمام نزوات صناديق الاقتراع. ولذا، كان يرى أن استقرار أوروبا القديمة قائم على التزاوج بين الكاثوليكية والملكية الشرعية، قبل أن تهدمه الثورات والإصلاحات.

كان وفياً لبيت هابسبورغ حتى وفاته، واعتبر ولي العهد أوتو ملكه الشرعي. هذا الوفاء للشرعية لم يكن مجرد حنين إلى الماضي، بل رؤية سياسية متكاملة ترى أن النظام الملكي أكثر عقلانية وأقل عرضة للانزلاق نحو الاستبداد الشعبوي.

ألّف كوينيلت – لاديِّهِن عشرات الكتب والمقالات، أبرزها «خطر القطيع – 1943» و«اليسارية – 1974» ونسختها المنقحة «إعادة زيارة لليسارية – 1990». في هذه الأعمال، حلّل ظاهرة «قطيع الجماهير»، واعتبر أن اليسارية بمختلف أشكالها تعبير عن نزعة مساواتية تقود إلى القمع.

مع ذلك، لم يحظَ بنفس شهرة مفكرين أقل منه أصالة. فلربما بدا صوته متطرفاً أو «رجعياً» في أعين جمهور ما بعد الحرب العالمية الثانية، الذي كان متعطشاً للديمقراطية الليبرالية. لكن بعض الشخصيات المحافظة الأميركية، مثل ويليام ف. باكلي الابن ورسل كيرك، اعتبروه «أكثر رجل مثير للاهتمام في العالم».

ولكن ما الذي يجعل أفكاره ذات صبغة راهنية اليوم؟ ببساطة لأن الأزمات التي توقعها قبل عقود طويلة باتت ملموسة. فحين نشهد في أوروبا جدلاً حول حظر أحزاب معارضة (مثل الجدل حول حزب «البديل لألمانيا»)، أو إلغاء انتخابات كما حدث في رومانيا، أو التضييق على حرية التعبير في بريطانيا باسم «الأمن الرقمي»، فإننا نرى ما كان يحذر منه: الديمقراطية تتحول إلى أداة تقييد لا إلى فضاء حرية.

رغم نبوءاته الملفتة، لا يخلو فكره من مشكلات: فهو يغفل نجاحات الديمقراطية في ضمان التعايش السلمي لعقود طويلة، ويُبالغ في المثالية تجاه الملكية والدين. كما أن تشاؤمه الجذري يجعل من الصعب تقديم بدائل عملية لعصر التكنولوجيا والعولمة. ومع ذلك، يبقى حضوره علامة على الحاجة إلى مراجعة مسلماتنا: هل الحرية حقاً متلازمة مع الديمقراطية، أم أن الزمن كشف عن تناقضهما العميق؟

إريك فون كوينيلت – لاديِّهِن لم يكن نبيّاً يرى المستقبل، بل ناقد شرس لعصره، ومفكر شجاع سبَح ضد التيار. في زمنٍ كانت الديمقراطية تُعامل فيه كعقيدة مقدسة، تجرّأ على القول إنها قد تكون الطريق إلى الاستبداد. واليوم، بينما تتآكل ثقة الشعوب بالمؤسسات، يعود صوته ليذكّرنا بأن التاريخ لا يرحم المتوهمين.

قد لا نتبنى وصفاته أو حنينه الملكي للسلالات الأوروبية القديمة، لكن قراءة أعماله تفتح أمامنا سؤالاً جوهرياً: إذا كانت الديمقراطية ليست الضامن المطلق للحرية، فما هو النموذج السياسي القادر على حمايتها إذن؟

صحيفة الشرق الأوسط اللندنية