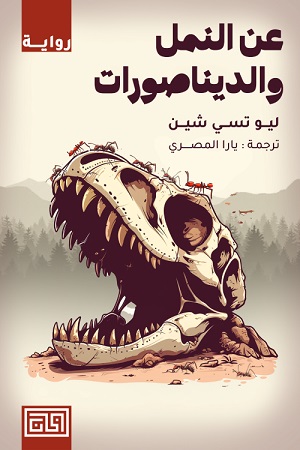

هل تصدّق أنّ صراعاً بين ديناصورات عملاقة ونمل صغير يمكن أن يكون أهم درس عن الحضارة؟ في روايته «عن النمل والديناصورات» (2003) الصادرة عن «دار الخان» بترجمة يارا المصري، يأخذنا الكاتب الصيني ليو تسي شين في رحلة عبثية ظريفة تبدأ بقطعة لحم عالقة بين أضراس «تيرانوصور ريكس»، فتُتوّج بتحالف غير متوقّع مع جنود النمل الشجعان.

ما يبدو أنّه حكاية مشوّقة للأطفال يتحوّل سريعاً إلى تأمّلٍ فلسفيٍّ عميق، يوقظ فينا أسئلة عن الصراعات التي نخوضها، والاتحادات التي نبنيها، وحتى عن تلك القوة الخفية التي تختبئ في أدقّ المخلوقات.

تحالف الحاجة بين النمل والديناصور

تفتتح الرواية بمشهد رمزي بسيط لكنه مشحون بالدلالات، يذكّرنا بأسطورة «تفاحة نيوتن» التي مثّلت شرارة لاكتشافٍ علمي غيّر مجرى الفكر البشري.

في عمق العصر الطباشيري، يعاني أحد الديناصورات، «تيرانوصور ريكس»، من ألمٍ حادّ في فكه بسبب قطعة لحم عالقة بين أضراسه العملاقة. ورغم الخطر الذي يمثّله هذا الكائن الجبّار، يرى النمل في محنته فرصةً نادرة: بدلاً من الهروب، يتقدّم ليزيل العائق المزعج، مؤسّساً بذلك تحالفاً غير متوقّع بين طرفين على طرفي نقيض من السُلّم البيولوجي.

تدريجاً، تتطوّر العلاقة إلى نظام منفعة متبادلة. يصبح النمل بمنزلة «أطباء أسنان متخصصين»، في حين توفّر الديناصورات الحماية والموارد.

هذه البداية، رغم طرافتها الظاهرة، تكشف عن أطروحة مركزية في الرواية: الحضارات، في جوهرها، لا تنشأ من هيمنة طرف على آخر، بل من تلاقي الحاجات المتبادلة بين كائنات متباينة.

كما لم يكن الفلاح ليستغني عن الحداد، ولا البحّار عن التاجر، كذلك تقوم النظم الاجتماعية على شبكة معقّدة من التبادلات التي تتجاوز الفروق الظاهرة في القوة أو الحجم أو التأثير.

صعود الحضارة وسقوطها المحتوم

مع تطوُّر السرد، يكشف ليو تسي شين عن مسارٍ حضاريٍّ مشترك بين الديناصورات والنمل، يمتدُّ عبر عصورٍ مُتخيَّلة، لِيُحاكي بدقّة مسار البشريّة من الثورة الصناعيّة حتى الأزمات البيئيّة المعاصرة.

في «عصر البخار»، تبني الديناصورات مدناً عملاقة ذات ناطحات سحاب تصل ارتفاعاتها إلى عشرات الآلاف من الأمتار، مُزوَّدة بشبكات نقل متطورة، فيما يبتكر النمل «الحَبَّات النمليّة» — وحداتٍ حيّة مُكوَّنة من آلاف الأفراد المتشابكة — تُستخدم كأدواتٍ طبيّة داخل أجساد الديناصورات، في تجسيدٍ رمزيٍّ للتعاون بين القوّة الجسديّة (الديناصورات) والذكاء الدقيق (النمل)، أو بين الظاهر الاقتصاديّ الضخم والقوى العاملة الخفيّة التي تُحرِّكه.

مع الدخول في «عصر المعلومات»، يبلغ التعاون التكنولوجي ذروته: يطوّر النمل حواسيب كيميائية فائقة وقنابل حارقة ميكروسكوبيّة، بينما تحوز الديناصورات ترسانةً نوويةً رهيبة وصواريخ عابرة للقارات.

ورغم هذا التقدُّم الظاهري، تلوح في الأفق أزمة خانقة، إذ يدفع استهلاك الديناصورات اللامحدود للطاقة والموارد في الكوكب نحو التدهور البيئي، مُتسبّباً في تلوث خانق ونقص في الموارد. في هذا، يعيد الكاتب إنتاج المعضلة البشرية نفسها: التقدّم التكنولوجي لا يقترن بالضرورة بالأخلاقي، بل قد يكون أداة لتسريع الانهيار إذا لم يُضبط بوعي جماعي.

في المراحل الأخيرة، تصبح الرمزية أكثر وضوحاً. فالديناصورات — بقوتها، وضخامة أجسامها، ونزعتها للهيمنة — تُجسّد النموذج الرأسمالي المتوحش، الذي يسعى إلى السيطرة على العالم من دون حساب للكلفة البيئية أو الاجتماعية.

أما النمل، فيتحول إلى استعارة لنموذج جماعي قائم على التنظيم، والتشارك، والتكافل، أي صورة من صور الشيوعية أو الاشتراكية. المفارقة أنّ ما يُعد في البداية «كائناً أدنى» يظهر لاحقاً كصاحب النموذج الأكثر استدامة. لكن هذا النموذج لا يُقدَّر في عالم تُهيمن عليه القوّة الغاشمة.

الحرب الحتمية بين النقيضين: من تحالف هش إلى دمار شامل

سرعان ما تنقلب العلاقة بين الديناصورات والنمل التي بدأت بتحالف هشّ قائم على المصالح لا القيم، إلى صراع وجودي حين يختلف الطرفان حول «صورة الإله». جماعات النمل تتصور إلهاً يشبهها دقيقاً، صغير الحجم، متقن النظام. في المقابل، ترى الديناصورات أنّ الإله لا بد من أن يكون عملاقاً وجبّاراً على شاكلتها.

هذا الخلاف اللاهوتي لا يبقى مجرد تباين فكري، بل يتصاعد إلى حرب كونية مُدّمرة، تعكس بشكل مجازي النزاعات البشرية حول الهوية: العرقية، الدينية، أو الثقافية.

يوظّف ليو تسي شين المفارقة الحجمية بين الكائنين لصنع مشاهد ذات طابع رمزي: فالنمل، رغم ضآلته، يشنّ حرباً غير تقليدية بالتسلل داخل خلايا الديناصورات وتفجيرها من الداخل، بينما تكفي خطوات الديناصورات لسحق مدن النمل بلا عناء.

هذه الثنائيات تُحيلنا إلى نماذج معاصرة، حيث تواجه القوى العظمى تهديدات غير متماثلة، مثل حروب العصابات أو المعارك السيبرانية. إنها مواجهة بين بنية ضخمة وفخمة، وبين خلية صغيرة لكنها قادرة على تقويض المنظومة بأكملها.

تأتي ذروة التحوّل عندما يعلن النمل إضراباً جماعياً لوقف الدمار البيئي الناتج من حضارة الديناصورات. لم يعد الأمر مجرد صراع من أجل البقاء، بل تحوّل إلى مقاومة أخلاقية ضد نظام يستنزف موارد الكوكب بلا وعي. هذا الإضراب يمثّل لحظة وعي جمعي، ويعيد إلى الأذهان حركات العصيان المدني، وإضرابات العمال، أو نضالات العدالة المناخية. حين يتوقف الضعفاء عن لعب دور الوصلات الحيويّة في آلة الاستهلاك، تدرك الديناصورات فجأة هشاشة عرشها. السؤال الذي تطرحه الرواية بحدّة: هل يمكن أن تستمر الحضارة من دون أولئك الذين تسحقهم وهم يحملونها؟ أم أن إعادة التوازن تتطلب الاعتراف بقيمة كل عنصر، مهما بدا صغيراً؟

لكن بدلاً من الوصول إلى حل أو توافق، ينتهي الإضراب بكارثة ثانية: حرب نووية تفني الجميع. في هذه الخاتمة التراجيدية، تضع الرواية الإنسان أمام مرآة مرعبة: حين يُستبعد الحوار، وتُختزل الخلافات في منطق القوّة، لا يكون المستقبل سوى تكرار للفناء ذاته — بحلّة جديدة، وسيناريو مألوف.

هل نتعلم شيئاً من هذا الصراع؟

رغم النبرة التشاؤمية التي تسود معظم فصول الرواية، فإنها تنتهي بإشارة ضمنية إلى إمكانية النهوض من تحت الركام. في خضم الخراب الذي خلّفه الصراع الكارثي بين الديناصورات والنمل — وهو صراع رمزي بين منطق القوة العمياء ومنطق التمرّد غير المنظّم — تبرز النملة «أ» كشخصية تتأمل في مصير الحياة على الأرض.

توقُّعها بظهور كائن جديد، أكثر تطوراً من الناحية العصبية والحركية، لا يُقرأ فقط كأمل في تجدد الحياة، بل كمجاز عن حتمية التحوّل في التاريخ البشري، إذ لا يظلّ البقاء حكراً على الأقوى جسدياً أو الأذكى تقنياً، بل على من يستطيع بناء شبكات تعايش معقّدة وديناميكية.

في هذا السياق، تكشف الرواية عن رؤية فلسفية عميقة: الحضارة ليست ثمرة تفوّق مادي أو علمي محض، بل نسيج هشّ من العلاقات التي تتطلب قدراً عالياً من التفاهم والتوازن. ليو تسي شين لا يمنح القارئ إجابات مباشرة، بل يضعه أمام المفارقة الوجودية الكبرى: التعاون هو شرط البقاء، لكن الصراع هو الغريزة التي تسكن الكائنات.

عبر هذا التوتر، يطرح الكاتب تساؤلات أخلاقية ومصيرية: هل نُعيد إنتاج مصير الديناصورات، إذ نُعلي من شأن العنف حتى نُصبح أسرى لمنطقنا التدميري؟ أم نُجسّد النملة الثائرة، التي تهدم القديم من دون أن تمتلك تصوراً بنّاءً للبديل، فتقع ضحية لانفجار ثورتها؟

صحيفة الأخبار اللبنانية