“الرجل الرفيع بالقميص الأبيض” تتقصى آثار الحرب

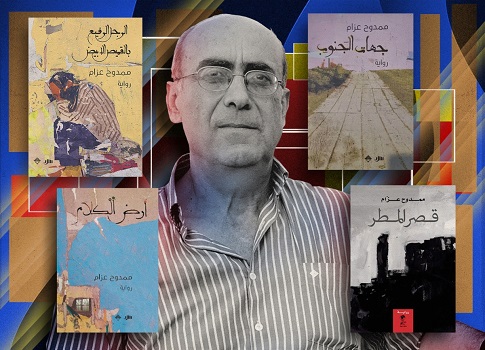

منذ تحفته الروائية “قصر المطر” (1998) التي أثارت عاصفة سردية في المشهد الروائي السوري أواخر تسعينات القرن المنصرم، وصولا إلى عمله الأخير، “الرجل الرفيع بالقميص الأبيض” (دار سرد- دار ممدوح عدوان)، اشتغل ممدوح عزام على تفكيك التاريخ الرسمي للجنوب السوري، وذلك بنسف العمارة الهشة للمكان، وإزاحة الغبار عن المدونات الشفهية والميثولوجية بفرشاة ناعمة، محاولا بدأب تأسيس أرشيف مضاد يعيد الاعتبار الى خصائص هذه البيئة وأوجاعها. فهو كلما فرش خرائطه فوق مائدة التشريح، كشف عن قطبة مخفية في تضاريس تلك الجغرافيا المحكومة بأعراف خاصة يصعب اختراق طبقاتها لغير العارف بأسرارها وخفاياها ومكوناتها، فبدا مثل نحات بازلت منشغلا بصقل الحجارة الناتئة هنا وهناك، بإزميل العاطفة في المقام الأول، وإذا به يمنح شخصياته حيوات غير متوقعة تتسرب من ثقوب غير مرئية لترسم مسالكها وفقا لأهواء الراوي، أكثر منها إخلاصا لواقع ينطوي على ما هو عادي وليس عجائبيا كما تنتهي إليه الصورة النهائية أو المشتهاة.

لن يجسر روائي آخر على الرهان بطمأنينة، بالاتكاء على شخصية من طراز شاكر الصافي، كمدماك أساس في سيرورة الوقائع، بوصفه محركا لها، في لحظة ملتهبة، وضعت مصائر الجميع في مهب فوضى غير محتملة، أفرزت على السطح مواقف متباينة تجاه الحرب/ أو الثورة التي اجتاحت البلاد كلها. لكن “الرجل الرفيع بالقميص الأبيض”، سيتلطخ قميصه تدريجيا بآثام الحرب ومجرياتها إثر اختطافه من جهة مجهولة، من دون مبررات صريحة، ذلك أن شاكر الصافي رجل ظل وعتمة وانطفاء، لطالما كان مرتهنا للخوف والريبة والانزواء جانبا حيال ما يجري حوله.

سوف تحيلنا تقنيات الاشتباك مع هذه الشخصية وما يجاورها من شخصيات أخرى تعيش في الدائرة نفسها، إلى رواية غابرييل غارثيا ماركيز، “خبر اختطاف”، لجهة التحقيق الاستقصائي في اقتفاء أثر المخطوف، ووقائع ما جرى له خلال ستة أشهر هي مدة اختطافه.

هكذا يذهب صاحب” جهات الجنوب” نحو الضفة الأخرى التي لا يفحصها الآخرون بانتباه، فههنا صورة نموذجية للا بطل، أو الشخص المذعور تاريخيا، فيما طفت على سطح رواية الحرب السورية نماذج لا تحصى من الشجاعة الكرتونية، برا وبحرا وجوا، من دون وثائق دامغة. ذلك أن فوضى المشهد وعبثيته أتاحتا فرصا سهلة لاختراع نسخ من عنترة ثوريا، في مقارعة الاستبداد والطغيان على بعد آلاف الأميال من الميدان، فضلا عن ركاكة البنية السردية التي تتهاوى عند أول منعطف جمالي أو بلاغي.

سيرة الكائن الخائف

يضيء ممدوح عزام في روايته هذه سيرة الكائن الخائف بكل تجلياته، الكائن الذي يخاف العتمة والليل والصخور ورذائل الوحوش والضباع وغزوات البدو، وصولا إلى “خوف الروح” حيث لا وصفة للعلاج، على عكس أبيه الذي إذا “رما ذئبا بحجر قتله”.

رجال سوريون مسنون يمرّون قرب مسجد متضرر في منطقة خاضعة للمعارضة في درعا جنوب سوريا، 28 آذار 2

حادثة الاختطاف ستقذف به إلى بئر أعمق من الخوف، إذ يجد نفسه شبه أعمى وهو معصوب العينين في زنزانة بالكاد تكفي للمشي في المكان المعتم أربع خطوات فحسب. انتشار خبر الاختطاف على صفحات “فيسبوك” أثار الذعر في المدينة كلها، مما وضع اسم شاكر الصافي في موقع لم يرغبه يوما، فها هو الرجل الذي “لا يدوس على نملة” يحتل الواجهة و”نيونات” الإشاعة، الأمر الذي أثار رعبا جماعيا حيال مصائر الاخرين الذين انخرطوا في المظاهرات المضادة للسلطة.رهان الروائي في تأثيث هذه السيرة جماليا ينهض على تمجيد هشاشة الكائن وعزلته وصمته، وهي مفردات أصلية في المتن السردي، وليست مجرد حواف هامشية في ترميم السيرة الناقصة. فما كان جافا ويابسا ومتروكا، سيتكشف عن حياة غنية بسطوة الاعترافات التي سوف تتناسل بتعدد الأصوات. فما أن يقتحم صابر الخياط، وسارة البواب، وأحمد النادي، مجرى السرد حتى تتخذ الحكاية غوايات أكثر صلابة، بعد أن تحوّل شاكر الصافي إلى مجرد رقم في عداد القتلى والموقوفين والمنسيين.

وفي دورة التفافية للحدثم سنتعرف الى هؤلاء عن كثب، بالإضافة إلى شخصيات أخرى لعبت دورا حيويا في حياة شاكر رغم تمترسه في خندقه الخاص بعيدا عن “الحفر والمطبات”، والتقارير الأمنية للوشاة من جهة، و”الوحدات الكلامية المبرمجة” للمعارضة من جهة ثانية، في ما يتعلق بالثورة السورية ومآلاتها. إذ يتكفل صابر الخياط منفردا بالكتلة الصلبة لمعنى التفاؤل كشيوعي وصاحب موقف راديكالي، حيث تكشف مذكراته التي اطلع عليها الراوي، عن مزاج فكري مختلف، بما يعادل رفوف مكتبة كاملة من الأفكار المتضاربة، الأمر الذي قاده إلى الاعتقال، مما يمنح الراوي فسحة إضافية في قراءة طبقات الغياب والفقدان والأسى، فيما يضفي حضور عصام نوح، ولاحقا زوجته ليلى الخطاب، ما يشبه “هبوب ريح” تطيح سكونية اليومي نظرا لاختلاف المنهج والأهواء والمسالك.

طفل سوري يركض قرب أنقاض مبانٍ مدمّرة في منطقة خاضعة للمعارضة بدرعا، جنوب سوريا، 1 كانون الثاني 2017

ما نتلمسه تدريجيا في هذه المدونة المتخمة بالتفاصيل الجانبية، كيفية تظهير “نيغاتيف” الشخصيات، تبعا لرغبة الروائي في ردم الفراغات، والعمل على تقليب التربة بسكة محراث حاد لا يهمل أي إشارة عابرة ذهابا وإيابا، باستجوابات متلاحقة للعلاقات المتشابكة بين شخصيات الرواية التي تختزل المصائر الجماعية التي تحيط قربا وبعدا بحياة شاكر الصافي، خصوصا عشيقته السرية سارة البواب التي عاشت محنة غيابه بأقسى أحوال الفقدان والشكوك والدمار الروحي.

على المقلب الآخر، يفتش الروائي في الجوانب المعتمة للوقائع عن صورة الواشي وطبيعة خطابه وعدد ضحاياه لدى أجهزة الأمن، والمتهم هنا هو أسعد الشايب، لكن زيارته المباغتة للروائي خلخلت الصورة التي رسخها الآخرون عنه، مما أوقعه في الحيرة لعدم تأكده من صحة الاتهام. هذه الحيرة ستتكرر في بناء الجملة أيضا، إذ يلجأ صاحب” نساء الخيال”(2011) إلى مرادفات متتابعة في توصيف موقف ما لغياب اليقين في تدوين هذه الواقعة أو تلك، من باب النزاهة في تدبير مصائر شخوصه في نسختها النهائية.

منظر عام لمسجد فاطمة في مدينة بصرى الشام الأثرية، المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، بمحافظة درعا جنوب سوريا، 21 أيار 2017

ولكن ماذا لو أن شاكر الصافي دبر حادثة اختطافه؟ على الأرجح، وبصرف النظر عن شكوك صاحب السؤال، إن تفكيك هذا اللغز يقع في باب الألعاب السردية في تقليب جمر الموقد، وإضفاء طبقة ثانية على الحكاية كبرنامج تخييلي يؤجج الأسئلة والاحتمالات والنفحة البوليسية التي تستهوي الراوي في تحريك المياه الراكدة التي ستفسر ألغازها أوراق مذكرات أو صور فوتوغرافية أو مقابلات شفهية أو خرائط المكان التي تعزز طبقات “معجم الخوف”، و”سجل الحب”، و”مواقف الريبة بين الأصدقاء” في الاثبات والنفي أو غياب الدمغة النهائية.

فقياس المسافة بين زمن الأب بكل جبروته وسطوته وحنانه، والابن بكل خوفه وعجزه وانهياراته، يلخص مشهد اليوم لجهة الخراب والاحتضار والجنون. كأن الابن صورة نموذجية عن “الرجال الجوف”، وفي مقاربة أخرى، لم يبق من زمن الأب سوى صورة تذكارية بالأبيض والأسود الى “جانب سيارته وهو يضع يده اليمنى على حافة غطاء العجلة اليمنى الامامية” في واجهة استديو للتصوير بالكاد يلتفت إليها أحد (صورة الأب وعلاقته المتينة مع سيارته التي كان يجوب الجهات بها مزهوا، تحيلنا إلى صورة الأب الذي كان يعمل دركيا في رواية “لا تخبر الحصان”(2019) وعلاقته الخاصة مع حصانه الذي كان رمزا لأمجاده في مطاردة المهربين وقطاع الطرق والمجرمين).

صورة تعود إلى نيسان 1974 تُظهر المسرح الروماني القديم في بصرى، سوريا

طبقات معجم الخوف

يصعب اختزال أو تأطير معجم الخوف كما ورد في متن الرواية وهوامشها. سوف تهطل مفردات بالجملة تزعزع رسوخ إطار الصورة الجماعية التي كانت تهتز فوق حائط مائل، تبعا لريح الاحتمالات. ففي فضاء واحد، سنرتطم بأحوال الرعب والريبة والعار والخزي والخذلان والفشل والخديعة والخيانة والانكسار والجبن والفرار والعجز. صفات يمكننا توزيعها بحصص متفاوتة على معظم من خضع لاستجواب الروائي وهو يكتب مرثيته عن أصدقاء وخصوم تشتتت بهم الدروب كمحصلة لسنوات القسوة والوحشية والعنف. في المقابل سنقع على قصص حب وعشق وهيام، لعلها هي من أنقذ هذا الحطام البشري من الهلاك، بالإضافة إلى حكمة الكتب، وقوة القلب، وشجاعة الاعترافات. هكذا تكاد ليلى الخطاب التي أتت متأخرة إلى هذه الوليمة من الشكوك والغفران والاتهامات، أن تزعزع سياق الرواية كلها، من وجهة نظر الروائي الذي كان ينهي تدوين الأوراق الأخيرة في الملف مطمئنا إلى صحة تحرياته في خصوص الواشي، والمصير الذي انتهى إليه شاكر الصافي، لكنه سيغلق القوس أخيرا، على خروج المخطوف من سجنه المعتم، بعد اختبار قاس وعبثي، قاطعا الطريق الوعرة نحو المدينة وقت انبلاج الضوء الخافت فجرا: “لم أتوقع أن يكون للهواء هذه الفتنة، هذا الكم من الرغبات، هذه الطاقة المتدفقة التي أنعشت جسدي كله… أشعر أنني قادر على العيش مئة سنة أخرى”.

هل أسرف ممدوح عزام في تركيب لعبة البازل للقبض على شخوص روايته متلبسين بالعطب الجماعي؟ ربما، أقله، هذا ما يربك المتلقي الذي يفتش عن حكاية مسلية بلا شيفرات مبهمة.

مجلة المجلة اللندنية