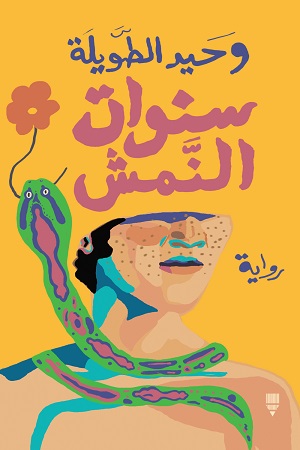

سنوات النَّمش» (دار المحرِّر)، روايةٌ بطلُها النَّمش، يُقدّم عبرها الروائيّ وحيد الطَّويلة نفسَهُ كحكواتيّ، يقصُّ على القارئ حكايات «ألف ليلة وليلة» خاصَّته. حكاياتٌ تتداخل وتتناسل ضمن سرد روائيٍّ لا يلتزم بتسلسل زمنيٍّ ثابت.

«سنوات النَّمش» (دار المحرِّر)، روايةٌ بطلُها النَّمش، يُقدّم عبرها الروائيّ وحيد الطَّويلة نفسَهُ كحكواتيّ، يقصُّ على القارئ حكايات «ألف ليلة وليلة» خاصَّته. حكاياتٌ تتداخل وتتناسل ضمن سرد روائيٍّ لا يلتزم بتسلسل زمنيٍّ ثابت.

يُقدِّم ويُؤخِّر الطَّويلة الزَّمن فيها باحترافيَّة، بما ينسجم مع أسلوبه الذي يقترب فيه من الشعبيِّ أكثر من النُّخبويِّ، بما يتَّسق مع أحداث تدور بشكل أساسيٍّ في قرية نائية، في منطقة الدلتا المصريَّة شمال القاهرة. أحداثٌ بدأت في أربعينيَّات القرن العشرين، وامتدَّت حتّى نهايته، تُروى على لسان طفل، يكبر خلال الرِّواية، ويتطوَّر سرده مع تطوُّر الأحداث، إلى أن يُصبح أباً لفتاتين في عقده السَّادس.

تاريخ قرية مصرية منسية

يُوظِّف الطَّويلة تقنيَّة الاسترجاع لتقديم خلفيَّات الشخصيَّات وتوضيح السِّياق الاجتماعيِّ، حيث يعود الرَّاوي دائماً إلى ذكريات الطفولة، ويدمج هذه الذكريات مع أحداث الحاضر في تناغم سرديٍّ، يخلق تجربةً زمنيَّةً مركَّبةً.

نقرأ عبر هذه الذِّكريات، تاريخ عائلة بأكمله، وتاريخ قرية مصريَّة مَنسيَّة، تحيا تحت وطأة الفقر والجهل والخرافات والتَّعصُّب والمرض والسُّلطة الأبويَّة، يصفُها الطَّويلة باختصار: «حين يســأل أحــدٌ واحــداً مــن عندنــا: مــن أيــن؟ تكــون الإجابــة إيَّاهــا حــاضرة: نحــن مــن منطقــة على شــمال الســماء مبَــاشرة، عنــد آخــر حافــة. ويــردُّ آخــرُ وهــو يقهقــه: حتــة ولزقوهــا في الأرض بعــد مــا كملــت».

قسَّم الطَّويلة الرِّواية إلى فصول ذات نهايات مفتوحة، مُستخدماً تقنيَّة تعدُّديَّة الرُّؤى، مَنَح الشَّخصيَّات من خلالها فرصةً للتَّعبير، حيث مثَّل كلُّ صوت منها تجربةً إنسانيَّةً مُستقلَّةً، ما جعل السَّرد أكثر متعةً وتشويقاً، وأضاف لكلِّ فصل بُعداً جديداً. وعكس ذلك بمجمله، مهارة الطَّويلة في المزج بين السَّرد التَّقليديِّ والحداثيِّ.

من الملك فاروق إلى أنور السادات

رصدت الرِّواية تحوُّلات القرية خلال فترات تاريخيَّة مُتعاقبة، بدءاً من العهد الملكيِّ زمن الملك فاروق، مروراً بثورة يوليو 1952، ووصولاً إلى عهد السَّادات، كاشفةً عن العلاقات الاجتماعيَّة المُعقَّدة في القرية، وعن قضايا جوهريَّة سيطرت على الأحداث، مثل: الصِّراعات العائليَّة، والميراث، وتَشييء المرأة، والسُّلطة الذُّكوريَّة، والتَّخلف الاجتماعيِّ، وعادات الزَّواج المتوارثة البالية، وصراع المرأة المُطلَّقة وسط المجتمع الأبويِّ… وغيرها.

لم تُشكِّل هذه القرية المُهمَّشة مجرَّد مسرح للأحداث، بل عنصراً حيويّاً أسهم في تشكيل الشَّخصيَّات وتطوير الحبكة، ومرآةً عكست آثر التَّحوُّلات السِّياسيَّة الكبرى في مصر، خصوصاً التَّجربة النَّاصريَّة، الَّتي ظهرت كخلفيَّة تاريخيَّة وسياسيَّة أثَّرت بعمق في وجدان المصريِّين، وعلى حياتهم ككلٍّ، وبشكل خاصٍّ على القرى النَّائية، التي عاشت قبل النِّظام النَّاصريّ في عزلة شبه كليَّة عن مركز السُّلطة في القاهرة، وعن التَّطور المدنيِّ فيها.

الريف أمل النظام الناصري

صوَّر الطَّويلة كيف أنَّ النِّظام النَّاصريّ رأى في الرِّيف قاعدةً للتغيير والنَّهضة، ولكن هذا التَّصوُّر اصطدم بواقع معقَّد من التَّقاليد البالية والفساد المحلِّيِّ والتَّعصُّب الفكريِّ السَّائد بحكم التَّخلُّف الَّذي كان نتيجةً طبيعيَّةً تراكميَّةً لسنوات من الحُكم المَلكيِّ، الَّذي همَّش الرِّيف، وترك أبناءَه فريسةً للقمع والقهر والجهل والأُميِّة، وخلق فجوةً هائلةً بين الرِّيف والمدينة. سطَّر الطّويلة هذه الفجوة عبر تفاصيل حيويَّة بسيطة، صاغها بلغة واقعيَّة تُلامس الوجدان المصريَّ.

على سبيل المثال، يُقارن في أحد المشاهد بين ما كان يأكله ويعرفه ابن الرِّيف من الفاكهة، مُقابل ابن المدينة: «لم نكن نعرف الفاكهة كما يعرفها الناس، بلح يأتي من البعيد، أو جوافة لا يدفع الناس ثمنًا لها، بل يقايضونها بصحن من الأرز الشعير، لم نكن نعرف المانجو، والعنب يأتي أحيانًا.

ولصعوبة اسم الكمثري كانت النساء تطلق عليها مترى، لم نعرف الخوخ ولا المشمش إلا عندما ذهبنا للمدن، ما كان يأتي إلينا لم يكن سوى كناسة الفاكهة، كنا فقط نرتع في البرتقال واليوستفندي بسبب قربنا النسبي من أراضي إدفينا حيث قصر ومزارع الملك فاروق…» يستعرض الطَّويلة عبر السَّرد، وبأسلوب غير مباشر، بعضاً من أهمّ المنجزات التي قدَّمتها التَّجربة النَّاصريَّة، عبر التغييرات الَّتي دخلت إلى القرية، مثل: المدرسة، وجمعيَّة زراعيَّة للفلَّاحين، ووحدة صحِّيَّة للعلاج من البلهارسيا التي فتكت سابقاً بأكباد نصف القرية، ثُمَّ الكهرباء التي يصف وصولها إلى القرية: «كان حدثاً يساوي وقوع الحرب العالمية الثانية».

لكنَّ هذه التَّغييرات، وعلى أهمِّيَّتها، كانت أضيق من شعارات القوميَّة والعدالة الاجتماعيَّة التي رفعتها الدَّولة. يُحمِّل الطَّويلة المصريِّين ذات أنفسهم جزءاً كبيراً من مسؤوليَّة التناقضات التي ظهرت بين الخطاب الرسميِّ والممارسات اليوميَّة، وبين أحلام التَّحرُّر واستمرار القهر.

ومرَدُّ ذلك كلِّه إلى قلَّة الثَّقافة والعلم، وتجذُّر الصِّراعات والفساد والتَّخلُّف والبراغماتيَّة عند البعض. على سبيل المثال: في نظر العامَّة، يُصبح الضُّبَّاط في المرتبة الثَّانية بعد النَّبِّي. رغم خطاب التحرُّر الوطنيِّ، تستمرُّ الهيمنة الذُّكوريَّة، وحرمان النِّساء من الميراث، وفرض قيود صارمة عليهنَّ. وتُظهر بعض الشَّخصيَّات النِّسائيَّة محاولات التَّمرُّد، لكنَّهنَّ يُواجهن بالقمع. وقد بقيت في المجتمعات الرِّيفيَّة سطوة العرف وهيمنته هي الأقوى، ورُبَّما إلى يومنا هذا!

ما دخل النمش؟

يقدّم الطَّويلة بذلك رؤيةً أدبيَّةً متعدِّدة الأبعاد للتَّجربة النَّاصريَّة، تتفوَّق في تعقيدها على عدد من الأعمال الأدبيَّة الأخرى، وتجعل من الرِّواية مرآةً للمجتمع الرِّيفيِّ المصريِّ في فترة مليئة بالأحلام والإخفاقات. يبقى النَّمش وسط هذه الصِّراعات والتَّحوُّلات البطل الوحيد، ليس بوصفه علامةً جسديَّةً جعلت الرَّاوي (الطِّفل) موضوعاً للتَّساؤل والسُّخرية في قريته النَّائية، الَّتي لم تألف مثل هذا المظهر، فاعتبرته شذوذاً أو مرضاً أو لعنةً، فُسِّرت جميعها عبر الخرافات والمعتقدات الشَّعبيَّة؛ بل أصبح استعارةً للوصمة الاجتماعيَّة الَّتي تُلاحق الفرد بسبب تميُّزه عن الآخرين، ما يجعله يعاني من العزلة والرفض.

ثُمَّ تحوَّل النَّمش إلى كناية عن الفساد والاختلالات الأخلاقيَّة. ومع تطوُّر الأحداث، أصبح تجسيداً للقهر والمعاناة الإنسانيَّة سواء على المستوى الفرديِّ أو الجماعيِّ، إذ ظهر كعلامة على الألم النَّفسيِّ الذي يترك بصماته على الجسد والرُّوح. وارتبط في بعض المقاطع، بالفقر والمرض والموت، حيث ظهر على أجساد الشَّخصيَّات في لحظات الضَّعف أو الإهانة أو الانهيار. وفي مقاطع أخرى أصبح رمزاً لقدر لا مفرَّ منه، صنعه الأشخاص «بأيديهم وغواياتهم»، ليعكس بذلك حتميَّة المعاناة والعجز عن الهروب من العواقب الاجتماعيَّة، وسط مجتمع مغلق يحكمه القهر والتَّقاليد البالية.

صحيفة الأخبار اللبنانية