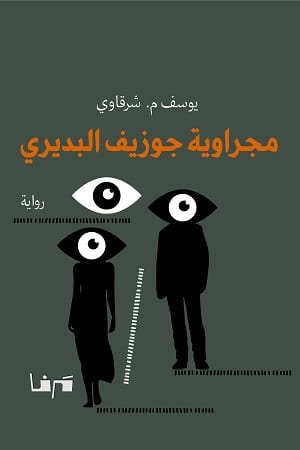

في باكورته الروائية «مجراوية جوزيف البديري»، ينهل يوسف شرقاوي من الواقعية السحرية، لتتحوّل «عين غوزانا» إلى مرآة رمزية لبلدٍ يختنق بالعنف والخزي، فيما يولد بطله جوزيف في لحظةٍ توازي نهاية العالم وبدايته معاً

من يعرف الكاتب الفلسطيني السوري يوسف شرقاوي، يدرك يقيناً أن الأدب يقف عند مفترق الطريق في انتظاره وقد يطلّ فجأة في أي لحظة.

لا يغفل قارئ مقالات ونصوص شرقاوي، أنّ كتابة هذا الشاب الذي لا يزال في عشرينياته، تشي بموهبة أدبية فائقة؛ من فصاحة لغوية، ورشاقة أسلوبية، وصوت خاص مائز وفريد. هذه المقوّمات وغيرها كانت إشارات تنذر منذ البداية بمستقبلٍ أدبيّ واعد.

ولادتان متلازمتان: جوزيف البديري واسم يوسف شرقاوي

في باكورته الروائية «مجراوية جوزيف البديري». (دار مرفأ ـ بيروت) ينهار الحديث عن «المستقبل» باعتباره لحظةً مؤجلة، أو حدثاً موعوداً. إذ يتضح أنّ الأدب المنتَظر من شرقاوي لم يعد متوارياً أو محجوباً أو لحظة تستعد للانكشاف. بل ظهر أمامه محتدماً حتى غدا هو الطريق. أمامنا ولادتان متلازمتان: ولادة «جوزيف البديري» بطل رواية تنتمي إلى مدرسة الواقعية السحرية. مناخاتها الديستويية تحكي عن صيرورة كائن قيد التشكّل؛ عن «جوزيف البديري» الذي لم يدع «المرغال (الذي يسكن فيه) يقتله» رغم قساوة هذا المكان وضراوته.

ولدينا أيضاً ولادة اسم جديد في ساحة الأدب. يوسف شرقاوي، يكتب في عالم ديستوبي نعيشه، لأن وحشية هذا العالم وديستوبيّته لم تقتله.

«مجراوية» للكاتب يوسف شرقاوي

انتقى شرقاوي مفردة غير شائعة، شعبيّة غير فصيحة، التقطها من معجم العامية واختارها عنواناً لكتابه: «مجراوية»، ومعناها «ما جرى»، والأدق «ما كان يجري عندما جرى».

لم يختر مفردة «مجريات» التي تعني أنّ كل الأحداث- المسرودة- حاصلة في الماضي بشكل قطعي. هل عزم الكاتب على حرقصة قارئه وإيهامه بأن الحاضر يمكث ما بين الصفحات؟ ربما.

في (مفردة) «المجراوية»، تلاعب زمنيّ، شيء من الرشاقة والحيوية النابضة. المفردة لا توحي بأننا أمام تدوين جاف للتاريخ. صحيح أن «المجراوية» في المحصّلة الأخيرة، تقدّم «السردية» كاملة، ولكنها تشترط على سرد يقتحم الحدث وهو ما يزال يختمر، إنها تحيط بما يعتمل، تروي الأحداث بينما تتمخض وهي في طور التكوّن. «المجراوية» إذاً هي ميكانيك الصيرورة، أي كيف صار الكائن ما صار عليه.

لكي تتحقق «المجراوية»، على الراوي أن يلعب دور الحكواتي، أن يسبر أغوار الأحداث ويجعلها تتجلى أمام القارئ.

لغة شعبية وتقمّص دور الحكواتي

من الاتكاء على اللغة الشعبية، إلى تقمص دور الحكواتي والتلاعب الزمني، بدأت ملامح الواقعية السحرية تتكوّن إنّما تحجز مكاناً لها في النص.

ندخل إلى الفصل الأول فنقرأ: «حين قذف بجوزيف البديري إلى العالم رجفت الجدران للصواعق والتهبت السماء بحمرة داكنة، وأضحت الأرض كالرماد وقيل لعلّ هذه على هذه أطبقت، والناس في حيّ المرغال، الحيّ الذي جاء في جوزيف إلى هذه الدنيا إنما كانوا يحسبون أن حمماً من جهنم تسيل من السماء، وأن القيامة قد حانت فلزموا بيوتهم وأغلقوا نوافذهم وأطرقوا السمع». ولد «جوزيف البديري». إذاً وسط هذا الجوّ الجنائزي المهيب، في لحظةٍ بدا العالم وكأنه يشهد على نهايته. «قذف» بـه في «أتعس بلد يمكن لإنسان أن يوجد فيه: عين غوزانا». في «عين غوزانا»؛ هذه المدينة التي نخرها الغث وأثقلها الخراب.

لعلّ الوصفة السريّة للبناء السردي في الواقعية السحرية. قد أقرّها فرانز كافكا غير متعمد.حين أودع في إحدى رسائله هذه الجملة: «في معظم الأوقات من نبحث عنه بعيداً، يقطن قربنا».

«ماكوندو» سوريا

هكذا، نجد أنّ «ماكوندو»، القرية المتخيلة في رواية غابريال ماركيز «مئة عام من العزلة». الذي دأب الباحثون في التفتيش عنها في الأساطير والخرائط. كانت موجودة بقربهم. من هذا المنطلق، فإنّ «عين غوزانا» تتطابق مع «ماكوندو»، بل هي «ماكوندو» سوريا. هذه المدينة التي عاث فيها الغث فساداً وأثقلها الخراب. تجسّد وطناً عاش طويلاً على إيقاع السحر والخراب معاً؛ «عين غوزانا» هي سوريا كما كانت عليه في حكم نظام «البعث». يروي شرقاوي في «مجراوية جوزيف البديري» من منطلق الراوي العليم بالتاريخ الحديث لسوريا. هذا التاريخ الذي لا ينضبط في قوالب سردية تقليدية لو أراد أحد إقحامه في الأدب أو زج الأدب فيه. بل يحتاج سرده إلى بنى غرائبية، ولمسات سحرية أيضا حتى يكون الراوي أميناً لحقيقة مجرياته ووفياً لـ«واقعية» أحداثه. فتاريخ هذا البلد يتماهى حدّ الامحاء مع ما حدث لـ«جوزيف البديري» بعد ولادته: الضرب.

لم يبكِ «جوزيف البديري» عندما «قذف» إلى العالم. ضرب كثيراً على قفاه من أجل أن يبكي، فبكاؤه هو العلامة الوحيدة التي تدلّ على أنه حيّ. البكاء مطلوب، الهشاشة ضرورية.

يوم «قذف» بـ«جوزيف» إلى العالم. كادت الدموع أن تجفّ بقدر ما بكى الناس في «عين غوزانا». ذاك أنّ عزمي أبو سمكة «أخمد كل أصوات شعبه. وقد حان الوقت المناسب بعد سنوات عدة من المواربة خلف مناصب اختارها بنفسه واستحدث بعضها، أن يصير رئيساً للبلد». جاء «جوزيف البديري» إلى هذه الدنيا يوم تسلّم الديكتاتور الحكم، وجاء محمّلاً بنبوءة «هذا الطفل سيقتل أمه». كانت ولادته أشبه بزلزال كوني، انبعث كفاجعة وقد بدا الموت وشيكاً وقريباً من كل شيء في «عين غوزانا».

في غرفة نوم الديكتاتور

مستنداً إلى مراجع وأرشيف جرائد كمصادر للتفتيش عن الأخبار وسردها. يتخذ الراوي من «الخبر» حصان طروادة لصقل السرد وتوسيع فضائه . وهي تقنية كتابية يعشقها روّاد الواقعية السحرية على رأسهم ساراماغو ـــ ليسرد لنا سيرة سكان هذه المدينة.

نجد في سير هؤلاء، سيرة والده، «مهاوش البديري». الذي تخلّى عن عائلته يوم «قذف» بابنه إلى العالم لأنه لم يبكِ. فخيّل له أنه لقي مصير إخوته الثلاثة، الموت. من باب «الأرشيف والأخبار»، يدخل يوسف شرقاوي إلى غرفة نوم الديكتاتور ليفضحه عارياً. نقرأ: «ومما ورد: هو الحكيم العارف بكل شيء. لقد أبصر الأسرار وعرف الخفايا المكتومة، وجاء بأنباء الأيام (…) هو القائد والمعلم والهادي والمهدي والمهيب والأخ الأكبر والأب. هو ليس الدولة فقط بل الدولة والمجتمع».

يفضح يوسف شرقاوي الجنون المخبوء وراء هالة القوة وصنمية القائد. يكشف مزايا الشخصية النرجسية المتربعة على السلطة، ويصف كيف تربعت على السلطة، أي الأسلوب الذي اتبعته للوصول. إلى جانب السرد، فإنّ الوصف عند يوسف شرقاوي ينبع من حساسية فنية عالية المستوى، حتى تلامس اللغة في بعض الأحيان الشعر، وهو انزلاق (فني) جميل وليس وقوعاً في مأزق.

«المجراوية» تتبعاً لما جرى حين جرى،

ويبدو الوصف هنا، عموداً أساسياً في المبنى الروائي، ذاك أنّ «المجراوية» بوصفها تتبعاً لما جرى حين جرى، تتطلّب رصداً وملاحقة وبوح لما هو مرئي ولما هو غير مرئي لكشف الحقيقة القابعة خلف الحدث.

حين يصف لنا شرقاوي أحوال «عين غوزانا»، هذه المدينة المحطّمة، المُرهِقة التي تنهك زائرها بأدراجها الثلاث مئة، فيما عمارتها مهترئة وجدرانها هشة تكاد تتهاوى جراء عطسة؛ حين يصف لنا شرقاوي وجوه الناس، هيئاتهم، وماهيتهم، فإننا لا نقرأ عن الخراب الذي أصاب الأبنية والشوارع فقط، بل نقرأ أيضاً عن اللوثة التي أصابت الوجدان وخرَّبت النفوس.

في «مجراوية جوزيف البديري» ثمة كشف عن الديكتاتور الرمزي الذي هيمن على العلاقات الاجتماعية في «عين غوزانا». يوسف شرقاوي يلاحق أثر الخزي الذي أسبغ ونفخ في الأرواح. فسيرة «جوزيف البديري» تنقسم إلى مراحل، نظر إليه أولاً بوصفه «كارت حالة صعبة»، ليصير «كارت إعاشة». وعندما راجع «صورته»، تردد في استعمال اسمٍ مستعار، لكنه نجح في النهاية وحقق وجوده حتى صار ما هو عليه: «جوزيف البديري». هي صيرورة تتشكّل إذاً. إنها «مجراوية»: «جوزيف البديري» بطل هذه الرواية والمطارد بنبوءةٍ لم تتحقق، لم يختر مصيره، بيد أنه في الآن عينه، لم يدع «المرغال يقتله». من ناحية ما، سيرته لهي مثال لمقولة سارتر «إنّ الانسان هو مشروع».

شبح سوريا حيّ وقلبه يدق

في «مجراوية جوزيف البديري» شبح سوريا حيّ وقلبه يدق. في «عين غوزانا» نعثر على القحط، نعثر على الخزي، هذه اللعنة التي تلاحق سكان هذه المدينة وتتحكم بعلاقاتهم كما تتوسط بين نفوسهم. ثيمات مثل الضرب، والعنف، والسجن، والأسماء المستعارة، والكتابة كهروب من الاستبداد الرمزي منه أو الحقيقي. الكتابة كحيّز يفسح المجال للخيال حتى يكون درب خلاص.

لقد «قذف» بـ«جوزيف البديري» إلى العالم، إلا أنه غير مفصول عنه. ولد «كائناً لزجاً، غريباً، لا يشبه العالم ولا يشبهه العالم»، هو «إنسانيّ مفرط بالإنسانية» يشبه بصفائه، وطيبته والدته نعمة، وليس «عين غوزانا» الديستوبية التي تسلب أرواح أبنائها.

لكن «جوزيف البديري» قادم «من عين غوزانا» إلى «عين غوزانا»، هو من غير مشيئته نتاج تاريخيّ، لذلك فهو «مقذوف» إلى العالم. إنه نتيجة تراص الأحداث وتراكمها. وإذا كانت ولادته فجائعية ذاك لأن المأساة متحققة قبله. ونحن حين نقرأ «مجراويته»، فإننا نقرأ الفضاء العام الذي استقرّ فيه الخراب والسحر قبل ولادته. على هذا النحو، يغدو ما هو «خاص» أي فردي وذاتي، يعني سيرة «جوزيف البديري» نفسه مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بما هو «عام»، أي «عين غوزانا».

ينقلب شرقاوي على الكتابة السائدة، هو الذي كتب عن «جوزيف البديري، أتعس أبناء جيله» يأتي من «عام» إلى «الخاص» وليس بالعكس كما يكتب أبناء جيله.

كتب يوسف شرقاوي الرواية قبل سقوط نظام «البعث» بشهورٍ.

لقد كتب يوسف شرقاوي رواية «مجراوية جوزيف البديري» قبل سقوط نظام «البعث» بشهورٍ. هذه المعلومة مفيدة ولم ترد في هذا العمل الفاقد لمقدمةٍ تعرّف فيه.

لم يختر «جوزيف البديري» مصيره، لكنه استطاع فعل القليل من المعجزات. لم تدم تلك المعجزات التي حققها، وسرعان ما انطفأ وهجها وزال مفعول اللامعقول.

لكن «جوزيف البديري» استطاع عبر عمله كرئيس تحرير إحدى الجرائد شنّ ثورة ضد حكم العنف والخزي الذي يحصد أرواح سكان «عين غوزانا».

آمن أنّ الثورة تحقق المعجزات، وأن الكائن البشري قادر على «الفعل» وقدره ليس الإذعان وتلقي المهانة. عبر جريدته، نجح «جوزيف البديري» في الانقلاب على الحكم وافتعال ثورة. لربما، هذا المشهد هو الشيء الوحيد اللاحقيقي في هذه الرواية. وربما على من يريد الثورة على الحكم، أن يقرأ «مجراوية جوزيف البديري»؛ هذا الكتاب في الواقع يشبه الجريدة التي حققت السحر في الرواية.

صحيفة الأخبار اللبنانبة