روايته الجديدة تعري جرائم فرنسا الرهيبة خلال هذا الصراع

يصعب إحصاء الروايات الفرنسية والجزائرية المستوحاة، كليا أو جزئيا، من حرب التحرير الجزائرية (1954 – 1962). روايات قاربت هذا الموضوع من مختلف زواياه، وإن بموضوعية متباينة، لكنها لم تتمكن من استنفاده أو إسقاطه من دائرة اهتمام الروائيين الجدد، لأسباب عدة، أبرزها الغموض الذي ما برح يلف بعض الفصول الرهيبة لهذه الحرب.

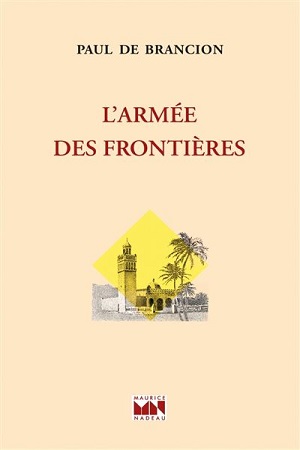

من هنا الأعمال الروائية التي لا تزال تصدر بانتظام حول هذا الموضوع، وآخرها رواية “جيش الحدود” التي صدرت حديثا في باريس عن دار “موريس نادو” العريقة، ويتوق الشاعر والكاتب الفرنسي بول دو برانسيون فيها إلى تسليط الضوء على فصل مجهول من هذه الحرب من خلال قصة مشوّقة ذات طابع جاسوسي، تستمد قيمتها من المزج الحاذق في عملية تشييدها بين عناصر واقعية وأخرى خيالية، ومن عملية سردها التي تتحكم بها رؤية شعرية صوفية.

القصة مبنية على حقائق مؤكدة، لكن غير معروفة، تتعلق بتسهيل فرار عناصر من الفيلق الأجنبي للجيش الفرنسي خلال الحرب المذكورة على يد شبكة أدارها جهاز الاستخبارات في ألمانيا الغربية، وذلك بعد تشجيعهم على الانشقاق. شبكة نشطت على مدى سنوات، بدعم من أربعة ألوية تابعة لـ”جبهة التحرير الوطني” الجزائرية، وتمكنت من ترحيل أكثر من 4000 جندي إلى أوطانهم.

عميل مزدوج

لسرد هذه القصة، يبتكر برانسيون شخصية عميل مزدوج يدعى عيسى فالتر وتربطه صلات وثيقة بالجزائر وألمانيا وفرنسا. شخصية غنية للغاية ليس فقط لأنها ذات هوية متعددة، بل لأنها تجمع أيضا بين الجندي الصارم والمدرب، والكائن الروحي، الحساس، الذي يقرأ بنهم النصوص اللاهوتية والروحية. بالتالي، يجسد عيسى تلك القدرة على الفعل، ولكن أيضا على التخفي، فنراه تارة يشارك في عمليات عسكرية أو استخباراتية، وطورا يتوارى خلف مهنة التدريس التي يمارسها في العلن.

في مطلع الرواية، نعرف أن عيسى فالتر ولد في سيدي فروش لأم جزائرية وأب ألماني نازي كان ملحقا عسكريا في القنصلية الألمانية في الجزائر، قبل أن يفر إلى برلين فور حبل حبيبته منه. لاحقا، تزوجت هذه الأم من هاينريش فالتر، وكان ضابط صف في فوج النخبة بالفيلق الأجنبي للجيش الفرنسي، فتبنى ابنها وعلمه لغته الأم، وأيضا قيمة الصمت.

شخصية ليست خيالية تماما إذن، خصوصا أن الكاتب أسقط أيضا عليها عددا من سمات عملاء حقيقيين شاركوا في تحرير الجزائر من الاستعمار

حين بلغ الطفل عيسى سن الثانية عشرة، غادر مع أمه إلى باريس حيث تابع تعليمه، بينما استأنفت هي دراسة الطب. وبعد تخرجها، تنقل معها في مدن ألمانية مختلفة، وفقا لعملها في المستشفيات العسكرية، قبل أن يدرس القانون والعلوم السياسية وتاريخ الأفكار في جامعة هايدلبرغ. وفي هذا المكان، جنده جهاز المخابرات الألماني الغربي بهدف إرساله إلى الجزائر كعميل مزدوج مهمته جمع المعلومات، تحديد هوية الجنود في فيلق الجيش الفرنسي الأجنبي الذين يبدون استعدادا للانشقاق عنه، وتسهيل فرارهم.

على مدى أربع سنوات، سيشارك عيسى إذن في الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر تحت أوامر فرانز فيشتا، المعروف باسم مصطفى، وهو عسكري سابق فر من الجيش الألماني خلال الحرب العالمية الثانية والتحق بالجيش الأحمر، الذي أرسله بعد الحرب إلى ألمانيا الشرقية للدراسة في مدرسة تابعة لجهاز الـ”كي جي بي”. لكن منهج التلقين الأيديولوجي المتبع فيها دفعه إلى الفرار إلى الغرب حيث التحق في باريس بـ”جبهة التحرير الوطني” واعتنق الإسلام.

مركز عمليات عيسى هو مدينة بشار الجزائرية، القريبة من الحدود المغربية. غطاؤه هو مدرس في مسجد المدينة يعلّم الأطفال قراءة القرآن الكريم وفن التجويد. ولا عجب في هذا الغطاء، فعيسى كان تعمق في كتابات المستشرق لوي ماسينيون، وتابع في جامعة هايدلبرغ الحلقات الدراسية لأساتذة اللاهوت هنري كوربان وهانز جورج غادامير وكارل لويث، إضافة إلى التحاقه في طفولته بمدرسة قرآنية.

في البداية، يوضح عيسى: “لقد غادرتُ الجزائر في سن مبكرة. أشعر أنني فرنسي أكثر من جزائري، وألماني أكثر من فرنسي. بالتالي، فإن مسألة حث جنود الفيلق الأجنبي على الفرار من الجيش الفرنسي لا تعنيني مباشرة. أفضل القتال، نقل الأسلحة وتنظيم غارات”. لكن بسرعة، يتأقلم في مهمته المزدوجة في المسجد، مكررا لنفسه، للمثابرة على أدائها، ما كتبه الفيلسوف والناشط السياسي المارتينيكي فرانز فانون: “كثافة التاريخ لا تحدد أيا من أفعالي. أنا أساس نفسي”.

وبعد فترة قصيرة، تنقلب أولوياته رأسا على عقب، فيجد في عمله مع الأطفال كمعلم تجويد رضا أكبر من تمضية أمسيات في المقاهي لتحديد هوية الجنود الذين يرغبون في الانشقاق عن الجيش الفرنسي: “حتى في نشاطي الميداني، أشعر بانفصال عن أعباء العالم، كأنني على مسافة من الواقع، لا في داخله”.

قراءة متأنية

من هنا جاذبية هذه الشخصية التي تطلب ابتكارها من برانسيون قراءة متأنية للسرديات التي وضعها مؤرخون وصحافيون وكتّاب حول حرب التحرير الجزائرية، مثل إيف كوريير وبنجامين ستورا وروجيه فيتيار وبلحسن بالي، بينما سمحت قراءته كتابات الأمير عبد القادر الجزائري له بإضفاء طابع رومنطيقي صوفي عليها. شخصية ليست خيالية تماما إذن، خصوصا أن الكاتب أسقط أيضا عليها عددا من سمات عملاء حقيقيين شاركوا في تحرير الجزائر من الاستعمار، مثل المهندس الألماني فيلهلم شولز ليزوم، المسؤول عن استقبال الجنود المنشقين في تطوان، أو مواطنه المناضل وينفريد مولر الذي أصبح ضابطا في “جيش التحرير الوطني” تحت اسم سي مصطفى مولر، واستلهم برانسيون من شخصه ومسيرته شخصية فرانز فيشتا أيضا.

بالتالي، وكما يقول عيسى بنفسه، “من المستحيل أن نعرف من أي مشروع محدد انبثقنا”. قول بقدر ما يعكس طبيعة هذه الشخصية المعقدة، المركبة، يعكس بحثها الروحي الذي تتجلى ثماره في أقوال غزيرة لها، هي في الواقع نقل لما يدور في خلدها ويستحوذ عليها. فحين يصاب عيسى أثناء مشاركته في عملية تهريب جنود إلى المغرب، ويبدأ بالتململ في سرير المستشفى الذي نقل إليه، يقول لنفسه: “يجب أن أعود إلى ذاتي، أن أكون بمثابة وعاء لاستعدادات جسدي للشفاء، (…) أن أدع حركات طاقة الوجود تدركني”.

في ظرف آخر، يقول: “من الممكن مواجهة تناقض الوجود وحركات الكينونة الكبرى بكلمات تخاطب الداخل اللامتناهي. أشعر بتجلٍّ خاص بي. من الواضح أنني لا أتبع الصراط المستقيم. خلفي وأمامي، بحار هائجة”. وفي تأمل يعكس ارتقاءه الصوفي، يدعو نفسه إلى “التمعن في واقع العالم، ومحاولة التخفيف من حدة معالمه، ووضع ثقل جسدي برفق على الأرض، وعدم إيذاء العالم بخطواتي”، قبل أن يضيف: “في زمن الحرب، هل هذا ممكن؟”. وفي لحظة بصيرة، يرى أن “أي فعل أصيل أو مبتكِر يحمل في طياته الفوضى. بما أن الخالق وهبنا هذه الحياة، فقد وهبنا، في الحركة نفسها، القدرة على فعل مزعزِع، أي على الابتكار”.

أما في الصلاة، فيقول: “الصلاة إصغاء لليل والنهار، تُتلى بصوت عال وبصوت خفيض، خفيض أحيانا بحيث تتحول إلى صمت”. يقول أيضا: “في أعماق كل منا ثمة شيء مكتوم، يمكن أن يقال، أن يُكشَف، إن سعينا خلفه. إنه الغاية الأساس للصلاة”.

صراع سري

لكن قيمة الرواية لا تكمن في فتنة هذه الشخصية الآسرة فحسب، بل خصوصا في إنارتها، من خلال مسيرة هذه الشخصية، ذلك الصراع السري بين فرنسا وألمانيا الغربية خلال حرب التحرير الجزائرية، والدور المهم الذي اضطلعت به حكومة بون آنذاك في إفشال مشروع فرنسا الاستعماري في الجزائر، عبر شبكة الجواسيس التي أدارتها وانتمى عيسى إليها.

في هذا السياق، تكشف “جيش الحدود” طريقة تنظيم هذه الشبكة وعملها، وأيضا الجهود التي بذلها ضباط الجيش الفرنسي لتفكيكها، وأدت إلى مجازر رهيبة في مختلف الولايات الجزائرية. فعلى لسان عيسى، نقرأ: “جميع المشتبه في تواطئهم مع العدو أعدموا رميا بالرصاص بعد تعذيبهم، كما تسبب نظام الشائعات والقرائن الكاذبة الذي دبرته فرقة مكافحة الإرهاب الفرنسية في مقتل آلاف المقاتلين الذين اعتبروا خونة”.

ولا عجب في هذا السلوك، فـ”منذ ديان بيان فو، ما برح الجيش الفرنسي يشوه سمعته”، يقول برانسيون على لسان بطله، مضيفا: “الترهيب، الاغتصاب، الخنق، الاغتيال، أفعال وحشية لكنها كلاسيكية، إذ لطالما مارستها كلاب الحرب. كل حرب تؤول إلى انحطاط الأخلاق، وكل الوسائل لبلوغ الغايات تصبح جيدة”. ومن بين الوسائل الشنيعة التي لجأ الجيش الفرنسي إليها في الجزائر، ويفضحها برانسيون في روايته، “استخدام قنابل النابالم في الغارات الجوية، مما أدى إلى حرق وتدمير قرى بأكملها”. وحول هذه النقطة، يؤكد أن “الجنرال ديغول كان على علم بذلك”.

تكمن أيضا قيمة “جيش الحدود” في توقف صاحبها فيها عند التجارب النووية التي أجراها الجيش المذكور في صحراء الجزائر، وكشفه، من خلال شهادة ضابط فرنسي كبير، ليس فقط الشروط المريعة التي حصلت فيها، وضعف الاحتياطات التي اتخذها هذا الجيش لحماية عناصره والسكان من الإشعاعات، بل أيضا إقدام المسؤولين العسكريين عن هذه التجارب على “ربط عشرات السجناء المحكومين بالإعدام داخل المنطقة “صفر” بأعمدة، على شكل دوائر متحدة المركز تبدأ من على بعد كيلومتر واحد من موقع الانفجار النووي، مما أدى إلى تبخر من كانوا في أقرب نقطة، وإلى احتراق وتشوه من كانوا في أبعد نقطة”.

تستمد هذه الرواية قيمتها أيضا من تناول برانسيون فيها ظروف انقلاب الجنرالات الفرنسيين على ديغول في عام 1961، وأيضا الصراعات الداخلية داخل المقاومة الجزائرية. فحول هذه النقطة، نقرأ: “بين كريم بلقاسم، والشخصيات التاريخية في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، وهيئة الأركان العامة، والضباط الاشتراكيين الشبان، وجماعة وجدة، تدور رحى الحرب. (عبد الحفيظ) بوصوف (مؤسس مخابرات جيش التحرير الوطني، والحاضر كواحدة من شخصيات الرواية) يناور. يمسك بجيش الحدود، جاهزا، منضبطا، يعلم أنه قوي، يلتزم الصمت، وينتظر ساعة التقاتل الأخوي”.

وإذ لا مجال هنا لتناول كل مكامن ثراء هذه الرواية، نكتفي بواحد أخير: تطعيم برانسيون نصها تارة بآيات قرآنية، وطورا بفقرات من كتابات الأمير عبد القادر، واستثماره الحاذق والحكيم لهذه الاقتباسات، إما في إطار الدروس التي يعطيها عيسى للأطفال في المسجد، أو في إطار تأملاته الروحية.

نشير أخيرا إلى أن قرار دار “موريس نادو” إصدار هذه الرواية، لم يرتكز على قيمتها الأدبية الأكيدة فحسب، بل أيضا على تناغم خطابها ومضمونها مع موقف مؤسس هذه الدار، الكاتب والناقد الكبير موريس نادو (1911 – 2013)، الذي انتقد بعنف استعمار فرنسا للجزائر، وشارك عام 1960 في خط “إعلان حق العصيان في حرب الجزائر” (أو “بيان الـ 121”) الذي وقعه 121 كاتبا وفنانا فرنسيا كبيرا، وأتى ردا على ممارسة الجيش الفرنسي التعذيب في الجزائر، على نطاق واسع.

مجلة المجلة اللندنية