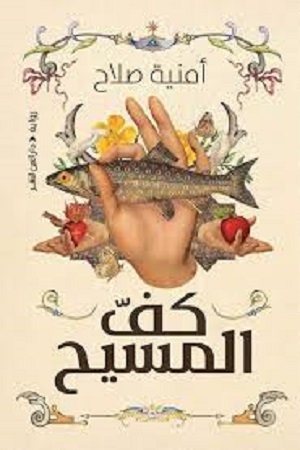

في رواية «كفّ المسيح» تؤسس الكاتبة المصرية أمنية صلاح عالمها الروائي عبر سردٍ يتأرجح ما بين التسليم والتمرّد، ويتخذ من الموروث أرضيةً خصبةً لبناء هذا التنازع الإنساني المتجذّر، فينثال سؤال القدر في الرواية كحاضرٍ مُلازم لشخصياتها التي تنتمي إلى أجيال مختلفة، تلتقي عند النقطة نفسها؛ الخوف من اللعنة، والبحث عن المعنى.

تطرح الرواية، الصادرة حديثاً عن «دار العين للنشر» (القاهرة)، سؤالها المركزي حول الإرث الثقيل لبعض المعتقدات، وكيف يمكن أن تتحوّل من طاقةٍ للنجاة إلى قيدٍ يُكبّل الروح، فـ«سُو»، بطلة الرواية الثلاثينية، تنشأ في بيتٍ تحكمه خرافة؛ حيث تصدّق جدتها في «نبوءة» إحدى العرافات لها بانقطاع نسلها بعد أربعين عاماً، فتُلقي هذه النبوءة بظلّها الثقيل والعبثي على مصير الأسرة كلها، وتدفع بها داخل سجن رمزي تجعل الجدة المسيحية «المُتدينة ظاهرياً»، في «حرب» مُستعرة ضد تلك النبوءة، لإيقاف تحقيقها بأي شكل.

من خلال هذا الإطار، تتأمل الكاتبة أمنية صلاح العلاقة بين الفرد والقدر، وبين الوعي الديني السليم والخرافة وغواية الميتافيزيقا، في لغة مشحونة بطاقة شعورية، فالعالم الذي تخلقه الكاتبة ليس مسرحاً للأحداث فحسب، بل خريطة روحية لرحلة البحث عن خلاص.

تمرد وتطهير

في قلب هذا البناء الروائي، تتجلّى العلاقة المعقّدة بين الجدة «سُوسَنة» وحفيدتها التي تحمل الاسم نفسه ولكنها تصمم على أن يناديها الجميع بـ«سُو»، في محاولة للتمرد على تعامل الجدة معها بوصفها «نسخة» وامتداداً أزلياً لها، وهو ما يظهر في محاولات الفتاة المستميتة على مدار السرد أن تخلع عنها جلد الاسم وميراث الجدة وسلطتها.

تبدو «سُوسنة الصغيرة» رافضةً للجدة المتسلّطة، التي آمنت بأن بقاء حفيدتها الوحيدة وزواجها ونسلها هو برهان انتصارها على نبوءة الفناء التي حملتها لها العرّافة ذات يوم بعيد: «عيشي ما شئت فقدرك نافذ، أربعون عاماً تهيمنين قبل الزوال، ستذهبون وتذهب ريحكم». بينما تشعر الفتاة بأنها مجرّد أداة في معركة لم تخترها، باحثةً عن خلاصٍ يتجاوز الاسم، والدم، والإرث الذي صاغ لها حكايتها: «لم تتخّل سُوسَنة الجدة عن الدور الذي نضبّت نفسها فيه قط، فكانت هي المتحكمة الأولى في حياة كل من حولها، ليس فقط لكون هذا جزءاً أصيلاً في شخصيتها – بل لأنها عدّت نفسها من نبوءة العرافة مسؤولة عن إثبات العكس… لتبقى فرعاً مخضوضراّ يتوالد مجدداً ولا يشيخ أبداً، فمثلها لم يُخلق ليموت».

يتسع النص لتشكيل الزمن فالرواية لا تسير في خطٍّ زمني مستقيم، بل يتشظّى ما بين حاضر متوتر، وومضات ذاكرة عائلية، وشذرات اعتراف، تنعكس في مرايا التحوّلات الداخلية للشخصيات، لا سيما في علاقتهم بالحب والواقع.

تحولات روحانية

يغلب الطابع الروحاني على محاورات شخصية «القس دانيال» مع الحفيدة «سُو»، في محاولات دؤوبة لاستيعاب علاقة «سُو» المعقدة بالتديّن الشكلي وممارسة الطقوس الكنسية، بوصفها تجربة وجودية تتأرجح بين الجسد والروح، وبين الرغبة في الخلاص، والرغبة في الحياة.

تنفتح الأبعاد الروحية في الرواية على أفق المكان السكندري الذي يشكّل خلفية الرواية البصرية والوجدانية في آنٍ واحد، فالإسكندرية ليست مجرد مسرحٍ للأحداث، بل كائن حيّ يتنفس عبر شوارع «المكس» و«العجمي» و«كنيسة مار جرجس» وفرشة كتب «النبي دانيال»، وسوق «الإبراهيمية»، وفي هذا الفضاء الصاخب تتجاور رائحة البحر مع تلك المنطقة الرمادية الهائمة بين الأرض والسماء، حيث تتحرّك الشخصيات في مسافة مشحونة بالتأمل والاضطراب، في نسيج مجتمعي متوتر، يقوده إلى منظومة من التعصّب يُصادر في ظلالها حقّ الإنسان في المحبّة والاختيار، وهو ما يتجلى بوضوح في علاقة الحب التي جمعت «سُو» المسيحية بـ«علي» المسلم، حيث يصبح الحب نفسه امتحاناً للإيمان، و«حرباً عائلية» تحتاج لخطط دفاعية، فيقبع الحب تحت طيّات طاعة الموروث الذي لا يُرحب بالزواج من خارج الدين أو كسر تلك الدائرة المغلقة. وفي المقابل تقود تحوّلات روحانية وفكرية الحفيدة «سُو» الهاربة من تسلط الجدة، إلى تحرّرها وبدء فصل جديد من حياتها، ليس بدافع التمرّد، بل عودةٌ إلى الذات الحقيقية. بهذا المعنى، تتحوّل نهاية الرواية إلى ولادة رمزية؛ إذ تستعيد الحفيدة هويّتها الخاصة، استكمالاً لرحلتها نحو وعيٍ جديد يرى الإيمان فعل معرفةٍ لا سلطة خضوع.

وهكذا، تقدّم «كفّ المسيح» قراءة فنية للروح المأزومة، عبر اختبار الشك والنظر في مرآة الذات، بديلاً للنزاع مع الخفايا والأقدار، في استسلام لا يخلو من منطق عقلي وروحي كالذي قاد محاورات الحفيدة مع الجدة في نهاية الرواية: «حتى لو كانت النبوءة حقيقية… ماذا في هذا… هل كنتِ قبلها تعتقدين أنكِ ستُخلدين مثلاً؟».

صحيفة الشرق الأوسط اللندنية