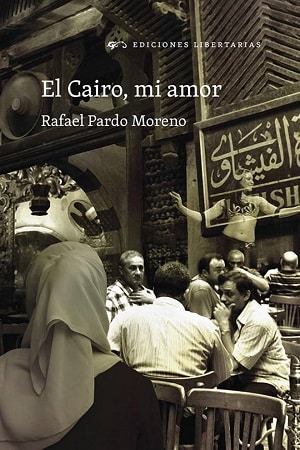

رواية الإسباني رافائيل باردو مورينو ليست رواية عن مدينة بقدر ما هي تأمل في معنى الانتماء والهوية والحداثة.

رواية ‘القاهرة عشقي’

تشكل رواية “القاهرة عشقي” رواية كتبها الإسباني رافائيل باردو مورينو وترجمها محمد السيد دياب والسيد محمد واصل. وصدر عن دار صفصافة للنشر والتوزيع، عملا أدبيّا متميزا يستعيد القاهرة بوصفها فضاءً للحبّ والاكتشاف والجدل الفكري بين الشرق والغرب أيضا. في نصٍّ تتشابك فيه الفلسفة بالعاطفة، والتاريخ بالحاضر، والوعي الأوروبي بنبض المدينة العربية.

تبدأ الرواية بمشهد في مقهى الفيشاوي الشهير بالقرب من المشهد الحسيني، أحد معالم القاهرة. حيث يلتقي روبرتو، الباحث الفرنسي الشاب، بالأستاذ سعيد، المثقف المصري المسنّ الذي يعلن عن حبه للثقافة الأوروبية واعتزازه في الوقت نفسه بهويته القاهرية. هذا اللقاء العابر يصبح مدخلاً لحوارٍ طويلٍ حول التقاليد والحداثة، والدين والسياسة أيضا. كما والهوية والانتماء. ومن خلاله يضع مورينو القارئ في قلب المدينة، بين ضوضاء السوق وعبق الشاي والكركديه. وبين العقول التي تفكر بعمق والقلوب التي تنبض بشغف أيضا.

ينجذب روبرتو إلى القاهرة كما ينجذب العاشق إلى معشوقته، يرى فيها فضاءً للتنوع الإنساني والتاريخي، ويجد في دفء أهلها ما يفتقده في مجتمعه الغربي المفرط في الفردية والبرود. يقول السارد على لسانه إن القاهرة تأسره لا بسبب الفضول السياحي فقط، بل لأنها تمنحه “إحساسًا بالتعاطف مع الناس، تعاطفًا يتغذى على رفض مذهب الفردية الآخذ في التزايد في المجتمعات الأوروبية، عنصر اللا إنسانية لعصرنا”.

أما الأستاذ سعيد، فيجسد نموذج المثقف المصري المنقسم بين انبهاره بالغرب وتمسكه بجذوره الشرقية. حواره مع روبرتو يتحول إلى مناظرة فكرية تتناول أثر الاستعمار، ودور محمد علي باشا في إدخال الحداثة إلى مصر، وحدود تلك النهضة التي يصفها بأنها “محاولة غير مكتملة”. يقول سعيد في أحد مقاطعه الطويلة “حتى اليوم لم نصل إلى حلٍّ في موضوع الحداثة في بلادنا. نحن نعترف بعدم قدرتنا على التخلّص من ثقل العقيدة الدينية. وهذا السبب هو ما أداى إلى خلق مجتمعٍ تسعى فيه التقاليد والحداثة إلى التعايش دون أن يحققا ذلك كاملًا”.

الرواية كأنها مرآة للوعي المتبادل بين الشرق والغرب

من خلال هذه الحوارات، تبدو الرواية كأنها مرآة للوعي المتبادل بين الشرق والغرب؛ فبينما يرى روبرتو في القاهرة حياةً أصيلة وبساطة مفقودة في أوروبا، يرى سعيد في أوروبا نموذجًا للتقدم معرّى من الروح. كلاهما يفتن بالآخر ويخافه في الوقت نفسه. والمقاهي والأزقة والأسواق ليست مجرد خلفيات سردية، بل فضاءات رمزية تمثل تعددية المدينة وتناقضها، تلك التي تجمع بين القداسة والعشوائية، بين التصوف والعقلانية، بين الفقر والجمال.

تتطور الرواية مع ظهور الفتاة الغامضة التي تلمحها عينا روبرتو في السوق. جمالها الشرقي، وأناقتها، ونظراتها الموحية تجعله يشعر أنه رآها من قبل. ومع حديث الأستاذ سعيد، نكتشف أن تلك الفتاة قد تكون منخرطة في نشاطٍ سياسي سرّي، ما يربط الخط الرومانسي بالبعد السياسي والفكري للنص. وهنا يتخذ العشق معنى رمزيًّا مزدوجًا: عشق المرأة وعشق المدينة، فكلاهما ملتبس وخطر، وكلاهما يقود إلى انكشاف الذات.

الحوار بين روبرتو وسعيد يتخذ شكل مناظرة فلسفية ممتدة. يناقشان الحداثة والتقليد، الدين والسياسة، الغرب والشرق، بأسلوب يمزج بين العمق الفكري وسخرية الحياة اليومية. سعيد يرى في الاستعمار الفرنسي بذرة حداثة، وفي محمد علي نموذجًا لـ”المستبد المستنير”، لكنه يعترف بأن هذا التقدّم كان قصير المدى، وأن النهضة لم تكتمل لأن “العقيدة الدينية ظلت تمارس ثقلها”. بينما يعترض روبرتو على هذا المنظور، معتبراً أن الانبهار بالغرب يقود إلى فقدان الذات، وأن الحداثة لا يمكن أن تزدهر في غياب العدالة والحرية.

القاهرة تتحول من مكانٍ جغرافي إلى كائنٍ حيٍّ،

وبين صفحات الرواية، تتحول القاهرة من مكانٍ جغرافي إلى كائنٍ حيٍّ، له رائحة وصوت ونبض. في أحد المقاطع يقول الراوي “يا لها من مدينة رائعة! بحر من الأصوات واللغات، حيث تتجاور المآذن مع الكنائس، والباعة مع الشعراء، والغناء مع الضجيج”. إنها القاهرة التي ترى بعين غربية لكنها تروى بلغةٍ عربية تنبض بالحنين والافتتان، في ترجمةٍ أمينة جعلت النص الأصلي الإسباني ينبض بلسانٍ مصريٍّ أصيل.

في المشاهد اللاحقة، تتقاطع القضايا الفكرية مع الأحداث السياسية. فالأستاذ سعيد ينخرط في لقاءاتٍ سرّية مع أصدقاءٍ يناقشون الاحتلال الأميركي للعراق وأفغانستان، متحدثين عن “حربٍ صليبية جديدة ضد العالم العربي”. وهنا يظهر البعد السياسي للرواية بوصفه استعادةً لأسئلة الاستقلال والكرامة، تلك التي لم تغب عن الوعي العربي حتى في زمن العولمة. وفي الوقت نفسه، يتابع روبرتو هذه النقاشات بعين الباحث الغربي الذي يحاول أن يفهم ـ لا أن يحكم ـ فيدرك أن الواقع أكثر تعقيدًا مما تخيّل، وأن الحب الذي جاء يبحث عنه في القاهرة ليس فقط حب امرأة أو مدينة، بل بحث عن معنى الإنسانية في زمنٍ مضطرب.

تتجلى المفارقة في أن سعيد، رغم نقده للغرب، لا يستطيع الانفصال عنه تمامًا، بل يظل يرى فيه مرجعًا أخلاقيًّا وحضاريًّا، في حين يحاول روبرتو ـ القادم من باريس ـ أن يتخلّص من بروده الغربي ليجد في القاهرة دفئًا روحيًّا مفقودًا. كلاهما يبحث عن الآخر ليجد نفسه، وكلاهما يكتشف هشاشة الصورة التي يحملها عن العالم.

وجه القاهرة الواقعي خلف صورتها الرومان

تأخذ الرواية منعطفًا آخر عندما يدعو سعيد صديقه الجديد إلى لقاءاتٍ فكرية في أحد المقاهي السرّية. وهناك تتسع دائرة النقاش لتشمل رموزًا فكرية واجتماعية مختلفة، تعبّر عن قلق الطبقة الوسطى المصرية وانكساراتها. يتحدث سعيد عن “الفساد والظلم، وغلاء الخبز، والخوف من أجهزة الأمن”، ليكشف وجه القاهرة الواقعي خلف صورتها الرومانسية. يقول في أحد المقاطع “اليوم لا أحد يشعر بالأمن، حتى السياح، المخبرون في كل مكان… كل هذا يجبرنا على أن نكون أكثر حذرًا من أي وقت مضى”.

ويبدو أن هذا الحوار بين المثقف المصري والسائح الفرنسي يصبح أداةً روائية لكشف مأزق الإنسان المعاصر، أينما كان. بين الخوف والرغبة، بين الحلم والواقع.

تناقضات بين الازدواجية الأخلاقية والنزوع الإنساني إلى الحرية

لاحقًا. تصحب الرواية القارئ إلى مقهى نجيب محفوظ في خان الخليلي. وإلى الحارات الضيقة المضاءة بأضواء النيون. حيث تمتزج الرائحة القديمة بالعصر الجديد. هناك يلتقي روبرتو مرة أخرى بالعالم المصري الشعبي، ويكتشف تناقضاته بين التدين واللذة، وبين الازدواجية الأخلاقية والنزوع الإنساني إلى الحرية. يقول الأستاذ سعيد في لحظة تأمل. “نحن العرب لدينا علاقة جنونية مع الكحول. فالممنوع مرغوب عند سائر البشر، لكن من يضع القوانين هو أول من ينتهكها”. وتتخذ الحوارات هنا طابعًا ساخرًا مؤلمًا، يعكس نقدًا اجتماعيًّا دقيقًا للطبقات المتوسطة والدينية والسياسية في مصر.

وتبلغ الرواية ذروتها حين تتداخل الرغبة الشخصية بالعنف السياسي، ويتحول حبّ القاهرة إلى صراعٍ داخليٍّ بين الحلم والحقيقة. يصبح روبرتو شاهدًا على هشاشة الواقع، وعلى التباسات الحرية والهوية. وبينما يحاول أن يفهم المرأة التي سحرته ـ تلك الفتاة التي تتنقل بين الجمال والسرية. يدرك أن المدينة نفسها تتصرف بالطريقة ذاتها: مغرية وغامضة، منفتحة ومقفلة، رحبة وقاسية في آنٍ واحد أيضا.

لغة الرواية تتّسم بجمالٍ تصويريٍّ آسِر، تتنقّل بين السرد والوصف والحوار بليونةٍ موسيقية. المترجمان نقلا روح النص الإسباني إلى العربية بلسانٍ حيٍّ نابضٍ بالمحلية المصرية، ما جعل القارئ يشعر أن القاهرة ليست “موضوعًا للكتابة” بقدر ما هي “شخصية رئيسية” في الرواية. أما مورينو فقد نجح في أن يكتب نصًّا يعيد طرح العلاقة القديمة بين الشرق والغرب دون خطاب استشراقي، بل بعينٍ إنسانية تعترف بالاختلاف وتحاول تجاوزه عبر الحب والفكر.

رواية “القاهرة عشقي” ما هي تأمل في معنى الانتماء والهوية والحداثة.

يمكن القول إن “القاهرة عشقي” ليست رواية عن مدينة بقدر ما هي تأمل في معنى الانتماء والهوية والحداثة. إنها عمل أدبي يلتقط نبض القاهرة الحديثة، الممزقة بين ماضيها المجيد وحاضرها المأزوم، كما يلتقط في الوقت ذاته دهشة الغريب حين يقع في حبّها. وبقدر ما هي رواية حوار بين روبرتو وسعيد، فهي أيضًا حوار بين الشرق والغرب، بين الحلم والواقع، بين العقل والقلب.

القاهرة هنا ليست مكانًا فحسب. بل رمزًا للإنسانية التي لا تموت رغم كل تناقضاتها مدينةٌ تغوي وتحتضن. تؤلم وتلهم، وتظلّ، كما قال عنوان الرواية، “عشقًا” لا يزول.

ميدل إيست أونلاين