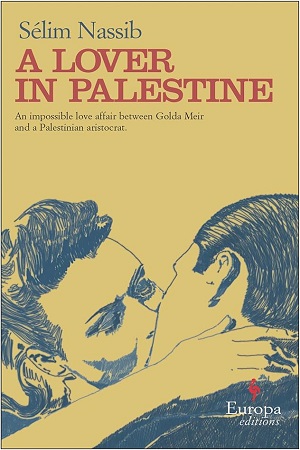

كرس الروائي سليم نصيب في «العشيق الفلسطيني» الصادرة باللغة الفرنسية عام 2004، جهدا كبيرا في إضاءة ذلك السؤال، من دون أن يثيره حرفيا بين صفحاتها البالغة 161: من الذي وقف وراء تحول فكرة – ظلت حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939 محض وهم – إلى واقع حقيقي بعد ما يقرب من عقد واحد على بدئها، وما أعنيه هو تأسيس إسرائيل. ولعل خلفية نصيب باعتباره من أسرة يهودية حلبية، ساعدته على التنقل داخل إسرائيل ومشاهدة الأماكن التي عاشت أو عملت فيها شخصياته الحقيقية، عدا عن تمكنه من الحصول على الوثائق التاريخية المهمة لروايته شبه التاريخية.

وإذا كانت نواة هذه الرواية هي العلاقة العاطفية المزعومة بين غولدا مائير والارستقراطي الفلسطيني ألبرت فرعون، بين عامي 1929 و1933، فإنها في المقابل لا تحتل أكثر من ستة فصول، والجزء الأكبر فيها حوارات تضيء ما كان يحدث خلال تلك الفترة من صدامات ونزاعات بين السكان العرب واليهود القادم أغلبهم من بلدان «روسيا القيصرية» حتى عام 1917، أو «الاتحاد السوفييتي» لاحقا.

أما الفصول الأخرى فهي تستكشف نشاطات تلك الدائرة الضيقة من الرواد الصهاينة مثل دافيد بن غوريون، المولود في بولندا (التي كانت جزءا من روسيا القيصرية) عام 1886، والمهاجر إلى فلسطين عام 1906. ما يثير الانتباه أن الرعيل الأول الذي توزعت بينهم المهام السياسية والاقتصادية والإعلامية، قبل الإعلان عن تأسيس إسرائيل، كانوا جميعاً بمن فيهم غولدا مائير من روسيا القيصرية، وهم يمثلون أكثر الصهاينة تطرفاً في رفضهم التعايش مع الفلسطينيين العرب.

ولم يكن هناك بينهم من يتقن اللغة الإنكليزية سوى غولدا مائير، التي انتقلت، وهي في سن الثامنة، مع أسرتها من كييف في أوكرانيا (التابعة آنذاك لروسيا القيصرية) إلى أمريكا عام 1906. وفي مدينتها ميلواكي نشطت بسن مبكرة في جمع التبرعات للحركة الصهيونية، ولعبت دورا قياديا بين الشبيبة اليهودية المهاجرة إلى المدينة الأمريكية نفسها، وبعد أن أكملت دراستها الثانوية عملت معلمة، وفي عام 1921 هاجرت مع زوجها موريس ميرسون إلى فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني.

في الحفل الذي نظمته سلطات الانتداب البريطاني عام 1929 بمناسبة عيد ميلاد الملك جورج، يحصل التعارف بين ألبرت وغولدا. يكرس الروائي نصيب مساحة كبيرة في تناول هذا الحفل، ليعرفنا عبر لقاءات عابرة تتم خلاله بين شخصيات فلسطينية وأخرى يهودية، هاجرت إلى فلسطين وبعضها يحمل جنسية فلسطينية، وعبر ذلك نتعرف على طريقتين مختلفتين في التفكير والممارسة: «خرج دافيد بن غوريون، إسحاق بن زفي، موشي شاريت، دافيد رميز، زلمان شازار، ليفي أشكول، وكانت غولدا مترجمتهم، كانوا يسكنون في حي واحد في تل أبيب ويقضون وقتهم مع بعضهم بعضا، في إعادة صياغة العالم، خصوصا فلسطين، وبالنسبة لهم هذه الحفلة المقامة في الحديقة، ليست مناسبة اجتماعية بل غارة على ساحة معركة حيث يجب أن يُشاهَدوا ويواجهوا الخصم».

هؤلاء الرجال الستة القادمون من روسيا القيصرية مع غولدا مائير، كانوا المحرك والمنظم والمنسق للوكالة اليهودية في مساعيها الهادفة لجذب أكبر عدد ممكن من اليهود الهاربين من أنواع الاضطهاد، الذي ظل القياصرة الروس يسلطونه على مواطنيهم اليهود، فمن بين الإجراءات التي كانت متبعة، إجبارهم على العيش في ما يسمى بـ»نطاقات الاستيطان» الواقعة في أقصى غرب روسيا القيصرية مثل بولندا وأوكرانيا وبيلاروسيا ومولدوفا ولاتفيا، حيث لا يحق لأي منهم الانتقال إلى مناطق روسيا المركزية إلا بشرط اعتناقه المسيحية الأورثوذكسية، وهناك تمييز ضدهم في الحصول على الوظائف الحكومية، وكانت نطاقات الاستيطان تتعرض من وقت إلى آخر إلى عمليات «الفرهود»، حيث يتعرض ساكنوها اليهود إلى النهب أو القتل.

في رواية «العشيق الفلسطيني» تسترجع غولدا مائير ذكرى قيام والدها النجار بتركيب باب قوي لحماية مسكنهم من هجمات الغوغاء المعادين لليهود. لعل هذه العزلة والإذلال وتقييد الحركة والظروف الاقتصادية القاسية، التي تعرضت لها أجيال من اليهود الروس المبعدين إلى أطراف الإمبراطورية الغربية النائية وراء ذلك الدافع القوي للهجرة، فبين عامي 1880 و1920 يقدر عدد الأفراد الذي هاجروا إلى الولايات المتحدة وفلسطين بأكثر من مليونين. وبالنسبة إلى فلسطين خلال العهد العثماني فإنها كانت مفتوحة أمام الجميع، حيث ظل العرب المسلمون يستقبلونهم بالحفاوة التي يلقاها أي غريب، خصوصا من أهل الكتاب.

تفتتح رواية «العشيق الفلسطيني» بمشهد يقع في عام 1921. وقد يكون هذا النمط من السلوك هو السائد حتى أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي. فحين وجدت «ريجينا»، التي جاءت لزيارة صديقتها غولدا منذ الطفولة، نفسها تحت وابل من المطر خارج محطة القطار، توقف فلاح فلسطيني بعربته أمامها ونقلها مع حقيبتها إلى الكيبوتز الذي تقيم صديقتها فيها. وحين أرادت إعطاءه نقودا كأجر رفض بكل أنفة وغادر أمام بوابة يقف عليها حارس يهودي مسلح مهيأ لإطلاق النار عليه! لا بد أن يكون الانتقال بالنسبة للمهاجرين اليهود من روسيا إلى فلسطين أشبه بالانتقال من جحيم دانتي إلى فردوسه. ولا بد أن هذا الانتقال الأقرب إلى الحلم جعلهم يؤمنون بأنهم يعودون إلى الأرض التي عاش فيها أسلافهم إلى حين قبل 2000 سنة. ولم تقتصر مساعدة الفلسطينيين للمهاجرين الهاربين من أنواع الاضطهاد، التي لاقوها في بلدهم الأم، بل ساعدت اللغة العربية المستخدمة بينهم في ملء فجوات اللغة العبرية شبه الميتة والتخلص من المفردات القديمة التي لا تستعمل إلا في المعابد اليهودية.

هذا التوق لحذف ماضيهم والارتباط بماض متوهَّم فوق أرض فلسطين دفع الكثير منهم لتغيير أسمائهم. فأول رئيس وزراء دافيد بن غوريون كان اسمه دافيد غرين تيمنا باسم أحد القادة الثوار اليهود على الرومان، وليفي أشكول المهاجر إلى فلسطين عام 1914 وأحد رؤساء الوزراء الأواخر كان اسمه ليفي يوسف شكولنيك، ودافيد ريْمز سكرتير اتحاد العمال اليهودي (الهستدروت) آنذاك، الذي كان اسمه الحقيقي دافيد دْرابكين، وبالطبع تبني كل المطبخ الفلسطيني والتخلي عما تعودوا عليه. كأنهم بكل ذلك كانوا يسعون إلى تقمص حياة جديدة تشبه لون تربة الأرض وأشجارها، من دون أي اعتبار لسكانها الذين محضوهم الحب والرعاية والجيرة الطيبة. ليس غريبا إذن أنه من بين سبعة وثلاثين شخصية يهودية بارزة وقّعت على إعلان الاستقلال عام 1947 كانت نسبة أولئك الذين من أصل روسي (وبالأخص من أوكرانيا) أكثر قليلا من 90%.

سلطات الانتداب ووعد بلفور

في الحفل نفسه الذي نظمته سلطات الانتداب في فلسطين، ينقل لنا الروائي سليم نصيب عبر صوت ابن أحد أخوة مفتي فلسطين حينها أمين الحسيني، يدعى أسامة، حال الطرف الآخر: الزعماء الفلسطينيين خلال تلك الفترة التي تجمعت فيها قوى المال المتمثلة بما قدمه اللورد والتر روتشيلد من دعم مالي للحكومة البريطانية لضمان صدور وعد بلفور، ودور عائلة روتشيلد بتقديم الدعم السياسي والمالي للمشروع الصهيوني من دون الالتفات إلى سكان البلد الأصلي:

«عائلة أمين الحسيني كانوا يرون أنفسهم القادة الطبيعيين للمجتمع الفلسطيني، لكن في الحقيقة أن النشاشيبي، العائلة المنافسة الأخرى، هي التي فازت في الانتخابات، فحين منح أول مندوب سامٍ (للانتداب) عمي منصب مفتي فلسطين، أعطى مباشرة دار البلدية لراغب النشاشيبي، وبهذه الطريقة اشترى كلا العائلتين المتنافستين وكل من يعتمد عليهما بشكل مباشر أو غير مباشر، وهكذا تحكّم البريطانيون بالسلطة الفلسطينية ومعارضيها.. لذلك ظل البلد ولسنوات في حالة سلم، بالطريقة نفسها التي سمحت للبريطانيين بفرض سلطتهم على الزوايا الأربع للإمبراطورية».

لكأننا في تلك اللحظة المفصلية من التاريخ تواجهت قوتان غير متكافئتين في قدراتهما، فهؤلاء السبعة أشخاص الذين حضروا الحفل (بمن فيهم غولدا مائير) كسبوا في حياتهم كل ما تحقق في أوروبا من تطور في مجالات اجتماعية وسياسية وثقافية وعلمية مثل، عمل النقابات ونشاطات الحركات السياسية اليسارية، وتوزيع المسؤوليات، ووجود بنية عمودية يقف على رأسها دافيد بن غوريون. وهم لتحقيق مشروع تأسيس دولة تخلوا حتى عن مسؤولياتهم تجاه أسرهم، ودخل بعضهم بعلاقات عابرة مع الجنس الآخر، وهذا ينطبق على غولدا مائير، التي ثبت أنها أقامت علاقتين على التوالي خارج مؤسسة الزواج، ومن هنا جاء احتمال وجود علاقة قصيرة الأمد بالفلسطيني ألبرت فرعون قابلة للتصديق. نسمع أخيراً صوت الخطيب والشاعر زلمان شازار (القادم من بيلاورسيا إلى فلسطين عام 1924) وهو يهمس في أذن غولدا مائير بينما عيناه تراقبان بعض الوجوه العربية وهي تتبادل الحديث مع مسؤولين بريطانيين: «العرب يغازلون البريطانيين، لكنهم يضيعون وقتهم. إنهم ضائعون. ليس لديهم أي إدراك أين هم ولا ما يجب أن يفعلوه». وإذا كان الزعماء العرب وضعوا كل أوراقهم بيد المسؤولين البريطانيين ووثقوا بهم كل الثقة من أن دولة فلسطين المستقلة تضم الفلسطينيين والمهاجرين اليهود، ستظهر في نهاية المطاف، فإن شازار يتشكك من نواياهم: «الإنكليز يبتسمون لنا، لكن حتى في طريقة حبهم لنا هم معادون للسامية. هم وعدونا بوطن في فلسطين، هم ملتزمون بأن هذا البلد هو موطننا الطبيعي، لكن ذلك فقط كي يرسلوا يهودهم إلى هنا والتخلص منهم بتكلفة رخيصة».

الحارس الأزلي

في فصل عنوانه عيد أيار/مايو 1928 ينظم الهستدروت احتفالا كبيرا بمناسبة عيد العمال الذي تحتفل فيه الكثير من بلدان العالم كل سنة في أول يوم من شهر مايو. يمكننا تخيل المكان ساحة أو حديقة واسعة يتجول فيها عدد كبير من المهاجرين اليهود حيث يتعارف بعضهم على بعض، وهناك على خشبة مسرح مؤقت يتابع الراغبون بالاستماع إلى هذا الخطيب أو ذاك. وفي هذا الحفل تحضر غولدا مع زوجها موريس موريسون (هي حتى وفاته ظلت محتفظة باسم زوجها العائلي باعتباره اسمها قبل تبني اسم مائير). هنا نستمع إلى خطبة الشاعر البارز زلمان شازار وفيه يجري التعارف بينه وبين غولدا، إذ إن خطابه ترك تأثيرا كبيرا عليها دفعها للتخلي عن أسرتها والانتقال من القدس إلى تل أبيب للتفرغ إلى مشروع بناء الدولة. نستمع إلى بعض الأجزاء من خطابه الطويل: »نحن اصطفينا من بين جميع الأمم كي نكون شاهدين على وحدانية الرب، لكننا شكّكنا به فعاقبنا لألفي سنة في الشتات، لكن بالنسبة إلينا كيهود جذورنا في الرب وفي الأرض التي اختارها لنا، وإذا كان لديكم أي شكوك اذهبوا إلى حائط المبكى في القدس، ابقوا هناك لوقت طويل. واجهوا آخِر أثر من معبد الملك سليمان. ثم إنكم لن تروه فقط، بل ستشعرون بسر الحياة الطويلة لشعبنا، لأننا شعب واحد.«

في هذا الخطاب الذي لا بد أن الروائي سليم نصيب قد عثر عليه، إما كخطاب أو جاء في أحد نصوص شازار التي كتبها خلال تلك الفترة المضطربة من تاريخ فلسطين الحديث. في هذا الخطاب ليس هناك مكان للشعب الذي عاش خلال الألفي سنة التي غاب فيها أبناء إسرائيل (يعقوب) عن أرضهم التي منحها الرب لهم. فكأن الفلسطينيين هم ليسوا سوى أشباح وما حفظ هذه الأرض لليهود هو بقاء حائط المبكى، باعتباره آخر أثر من هيكل سليمان وهو الذي حرس الأرض لعودتهم. كأن كل ذلك الامتهان الطويل لكرامتهم في روسيا القيصرية وإجبارهم على العيش معزولين في نطاقات الاستيطان بعيدا عن الروس الآخرين، قد خلق حاجزا عميقا في اللاوعي الجمعي لهم بقبول العيش مع الآخر، مثلما هو الحال في العديد من بلدان العالم بما فيها بلدان الشرق الأوسط. سيصبح هذا الحائط أشبه بمسمار جحا. تقول غولدا لصديقها ديفيد رميز: «ذهبت إلى الحائط. أنا لا أؤمن بوجود إله، لكن الحائط حي، أستطيع التحدث معه، وإقامة علاقة معه. هذا الحائط مثل حصن ظل يحرس الأرض الموعودة لإسرائيل.« ولهذا السبب قررت التفرغ للمشروع الصهيوني: تحقيق وعد بلفور لا بتأسيس موطن لليهود بدولة لهم فقط على أرض فلسطين.

بدأت المواجهات بسبب حائط المبكى بين الفلسطينيين العرب، وقادة الوكالة اليهودية التي يرأسها دافيد بن غوريون. فحينما أرادت بلدية القدس إجراء بعض الترميم له قدمت قيادة الحركة الصهيونية بأعضائها السبعة الذي يضم غولدا مائير، احتجاجا قويا للمندوب السامي السير جون تشانسيلر. كأن ذلك الخطاب الذي ألقاه زلمان شازار (الذي تولى رئاسة الجمهورية لاحقا بين عامي 1963 و1973)، أشبه بالزيت فوق نار هادئة. فجأة أصبح حائط المبكى كائنا حياً، بل هو الحارس الذي حفظ الأرض لأحفاد إسرائيل حتى عودتهم.

دفع هذا الشعور بعض الأصوليين إلى وضع شاشة تفصل بين الرجال والنساء بعد تكاثر عدد الزوار للحائط، وهذا ما أثار حفيظة الفلسطينيين في القدس، إذ اعتبروا تلك الشاشة خطوة أولى نحو جلب كراسي ومصاطب وامتلاك المكان بالكامل.

وجاءت القشة التي قصمت ظهر البعير حين وقعت كرة كان يلعب بها عدد من الصبيان اليهود في قرية «لفتا» القريبة من القدس فوق بقعة صغيرة مزروع فيها شتلات طماطم. وحين جاء أحدهم ليلتقط الكرة وضعت فتاة كانت هناك الكرة تحت ملابسها، وإذ حاول أن ينتزعها منها بدأت تصرخ فحضر أفراد من أسرتها، وضربه أحدهم بقضيب حديدي على رأسه مما سبب مقتله. على إثر ذلك هبطت أعضاء ميليشيا بيتار التي أسسها زئيف جابوتنسكي (صاحب نظرية الجدار الحديدي) في القدس فراحت تضرب الفلسطينيين العابرين بعصي البيسبول، ما أدى إلى نقل بعضهم إلى المستشفى، لكن لم يؤد ذلك إلى موت أي من المصابين.

ولا أحد يعرف كيف وصلت أخبار هذه الاعتداءات إلى مدينة الخليل التي تبعد حوالي خمسة كيلومترات عن القدس مضخمة كثيرا: هناك من قطعت رقابهم في المدينة المقدسة. وكان رد فعل عدد قليل من غوغاء المدينة دمويا، ففي الخليل حيث يعيش ما يقرب من ستمئة يهودي منذ أكثر من ثمانية قرون مع الفلسطينيين العرب، قتل 67 يهوديا ولكن ما يقرب من 400 اختبأوا لدى جيرانهم المسلمين.

الانفصال

في اللقاء الأخير الذي جمعهما بعد أحداث الخليل الدامية كانت غولدا مصرة على أن ذلك ليس سوى مذبحة لا تختلف عما حدث لليهود في روسيا القيصرية طويلا. «هناك حفنة من القتلة فقط… هذه ليست مذبحة…» يقول ألبرت، «أنتِ لا تعرفين المجتمع الفلسطيني.. أغلب الناس فقراء هنا، ثلاثة أرباعهم لا يعرفون القراءة أو الكتابة ولا يفهمون ما يجري. أراضيهم بيعت.. فلاحوهم تحولوا إلى أشباح تجول في شوارع حيفا وغيرها. لعشر سنوات وثق الفلسطينيون بزعمائهم من دون أن يدركوا أن هؤلاء الزعماء هم إما عاجزون أو أنهم متواطئون.. كانوا ضحية غضب لا معنى له… لكن عليكم أن تعيشوا معنا نحن». وهنا تسأله غولدا بغضب: «من تعني بـ»نحن؟ نحن جئنا إلى هنا كي لا نعتمد على أي طرف، هل تسمع؟ ليس هناك «نحن»… هناك «نحن فقط».

صحيفة القدس العربي