سليم إلري يحوّل كل صفحة إلى لوحة نابضة بالحساسية والرهافة والانكسار. لا يكتفي برواية ما يحدث، بل ينقّب في المسكوت عنه.

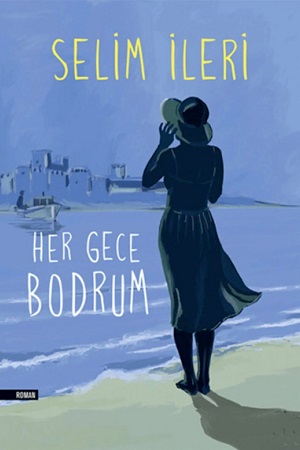

ما يبدو كعطلة في رواية “بودروم كل ليلة” للروائي التركي سليم إلري، ليس سوى مرآة مقلقة لانهيار داخلي لا يُقال؛ فالحياة تمضي على السطح، فيما يتسلل الموت بهدوء إلى النظرات، والحركات، والعلاقات المتآكلة. لا انفجار، بل تآكل. لا أجوبة، بل صمت ثقيل يقول كل شيء. تتبدى ملامح الانهيار النفسي والمعنوي لجيل تركي جديد يعيش على هامش التحولات؛ جيل يفرّ من صخب المدن الكبرى ـ إسطنبول خاصة ـ إلى شواطئ العزلة واللهو، بحثًا عن ملاذ مؤقت أو عن معنى يتداعى.

صدرت الرواية أخيرا بترجمة د.أماني محمد صبحي، عن دار صفصافة، بينما كُتبت الرواية عام 1976، في لحظة دقيقة من التحولات التركية، ليس فقط على المستوى السياسي والاجتماعي، بل في صلب الذات الفردية المنقسمة بين رغبة حارقة في التحديث، وتمسّك لاشعوري بتقاليد ضبابية. ومن هذا المفترق الحاد يكتب إلري روايته، لا كمراقب خارجي، بل كذات تتكوّن داخل الكتابة وتنصهر فيها. تدور أحداثها حول مجموعة من الأصدقاء الشباب من خلفيات برجوازية أو ثقافية، يقررون قضاء الصيف في مدينة بودروم الساحلية. القرار يبدو في ظاهره فسحةً للراحة، لكنه يتحول سريعًا إلى ساحة مواجهة مع الذوات الممزقة، والعلاقات الملتبسة، وذكريات تلاحقهم كظلال ثقيلة. لا تقدم الرواية حبكة تقليدية، بل تبني مناخها السردي على إيقاع بطيء، ولغة مشبعة بالنوستالجيا، وحوار داخلي يكشف هشاشة الأبطال وخيباتهم.

كل شخصية في الرواية تمثل زاوية من زوايا التفكك. هناك من يعيش انكسار علاقة حب فاشلة، ومن يسعى إلى لذة عابرة تعوّضه عن خواء داخلي، ومن لا يعرف حتى ما يريده، بل يدور في فراغ الأوهام اليومية. بودروم، المدينة التي يلجأون إليها، ليست مجرد مكان جغرافي، بل مرآة جمالية وعاطفية تعكس تناقضاتهم.

جيم

شخصية تنطوي على قدر كبير من الغموض والانكفاء الداخلي، لا بسبب ما يقوله أو يفعله، بل بسبب سلوكه الصامت، البطيء، المتآكل من الداخل. يظهر بداية كشاب من أبناء الطبقة الوسطى التركية، متعلم وميسور الحال، يعيش عطلة صيفية في بودروم برفقة أصدقائه، لكنه يطفو في النص ككائن مفكك، متوحد، يراقب أكثر مما يشارك، ويبتعد أكثر مما يقترب. ليست له اندفاعات صاخبة أو مواقف درامية، بل ينسحب تدريجيًا داخل نفسه، كما لو كان غير راغب في مقاومة التآكل الذي يصيبه من دون ضجيج.

إنه نموذج لوجود باهت على حافة الحياة، في لحظات التفاعل مع الآخرين، يبدو أقل الأشخاص رغبة في كشف ذاته، يتحدث دون حماسة، ويشارك دون اندفاع، كما لو أن كل شيء حوله لا يعنيه بما يكفي. قوته التعبيرية تكمن في صمته، لا يحمل أيديولوجيا واضحة، ولا حلمًا كبيرًا، بل يمثل حالة اللايقين المتفشية في جيله: جيل خرج من مشروعات التحديث والتمدن، لكنه لم ينجُ من الشعور بالخواء. إنه الوجه الكامن لانهيار داخلي لا يصرخ، بل يتآكل في صمت، حيث الحياة تمرّ كعطلة ممدّدة لا تحمل وعدًا ولا خلاصًا. ومن هنا، يصبح جيم أحد أكثر الشخصيات دلالة في الرواية: ليس لِما يفعله، بل لما يمثله من انطفاء داخلي كامل، يعيشه الإنسان الحديث وهو محاط بكل ما يبدو كمالًا من الخارج.

مراد

مراد أكثر الشخصيات وعيًا بالفراغ الذي يعيشه، والأقرب إلى تمثيل الانهيار الداخلي الذي تتناوله الرواية. رغم أن الرواية لا تصرّح بحالته الزوجية، إلا أن وجوده في بودروم، بعيدًا عن روابط عاطفية واضحة، يوحي بنوع من الانفصال، أو البحث عن متنفس خارج قوالب الحياة اليومية. مراد ليس ثوريًا ولا سلبيًا تمامًا، بل شخص مأزوم بالأسئلة، مثقل بشعور بطيء باللاجدوى. إن رغبته في فهم ما يجري حوله – وفي داخله – لا تقوده إلى حلول، بل إلى مزيد من التيه. يتحرك كمن يرى الكارثة قادمة ولا يملك إلا مراقبتها.. حضوره في الرواية يكشف عن قدر عالٍ من التوتر الداخلي، وتلك الحيرة التي لا تنطفئ، بل تراكم فوقها تفاصيل الحياة، حتى تتحول إلى جدار عازل بينه وبين الآخرين. إنه شخصية تُمثّل القلق المعاصر، والرغبة في كسر الرتابة دون امتلاك أدوات التغيير.

طارق وحيدر

شخصيتا طارق وحيدر تمنحان الرواية طبقات إضافية من التأمل في الهوية والعلاقات والانتماء. طارق يظهر كشخصية أكثر تماسكًا على السطح، يتمتع بكاريزما اجتماعية وقدرة على التفاعل، لكنه لا ينجو من هشاشة داخلية تظهر في تعامله مع الآخرين، خصوصًا مع النساء. يحمل في طياته صورة المثقف المديني الذي يبدو مستقرًا، لكنه يعاني من قلق خفي، وانفصال عاطفي عن محيطه. يلوّح بالفهم والوعي، لكنه عاجز عن تغيير أي شيء حقيقي في حياته، فيصبح جزءًا من لعبة التظاهر التي تطبع حياة هذا الجيل. أما حيدر، فيبدو أكثر انعزالًا وصمتًا، أقرب إلى ظلّ يرافق الآخرين دون أن ينخرط فعليًا. هو أشبه بالشاهد الذي لا يتدخل، لكنه يحمل نظرة عميقة للأشياء، ويعكس نوعًا من الحكمة السلبية أو الانكفاء الدفاعي. يراقب بانفصال يُلمّح إلى إدراك مأساوي للواقع، كأن الصمت لديه ليس عجزًا، بل موقف وجودي.

وكلاهما، طارق وحيدر، لا يقدّمان خلاصًا، بل يوسّعان من خريطة التآكل الجماعي، ويعكسان تمظهرات مختلفة لفقدان التوازن في جيلٍ يعيش على تخوم حضارتين، ويكابد انهياره الداخلي في وجه الجمال المصطنع والضوء الكاذب.

أحمد

شخصيته تشكل نموذجًا لرجل يعيش تمزقًا داخليًا بين ما يبدو عليه ظاهريًا، وما يخفيه في باطنه من هشاشة وفراغ. يأتي إلى بودروم بحثًا عن راحة مؤقتة من رتابة الحياة في إسطنبول، لكنه لا يختلف كثيرًا عن بقية الشخصيات من حيث العجز عن التواصل الحقيقي أو إيجاد معنى راسخ لوجوده. هو من النوع الذي لا يصرّح بمشاعره بسهولة، لكنه يعيش اضطرابًا صامتًا، يظهر في ردود أفعاله المترددة، وفي محاولاته الفاترة للانخراط في علاقات أو تجارب تُشعره بأنه ما يزال حيًا.

يشكل وجوده في الرواية ما يشبه الظلّ العاطفي للمجموعة: لا يقود الأحداث، لكنه يتأثر بها بعمق، ويعكس بملامحه الخفية القلق الجمعي الذي يحمله هذا الجيل التركي في لحظة ما بعد الانهيار السياسي والمعنوي.

كاثرين

كاثرين، الأجنبية الوحيدة في هذه المجموعة، تقدم بعدًا آخر من العزلة، عزلة القادم من الخارج الذي يشارك اللحظة لكنه يظل بعيدًا عنها. تمثّل النظرة من مسافة، وتُسلّط الضوء على مدى عمق الجرح الداخلي لدى الشخصيات التركية. علاقتها بالشخصيات ليست اندماجًا بل تماسًا، مما يعكس فشل التواصل الحقيقي، حتى حين يتشارك الجميع المكان واللحظة.

حضورها يُظهر بوضوح الفجوة الثقافية والنفسية، ويطرح سؤال الانتماء: من ينتمي فعليًا إلى هذا المشهد، ومن يمرّ فيه عابرًا دون أثر؟

بيتيجول

شخصية بيتيجول تبدو للوهلة الأولى هامشية، لكنها تحمل دلالة رمزية داخل النسيج السردي، تمثل بيتيجول نوعًا من الحضور الأنثوي العابر، الذي لا يرسّخ علاقة حقيقية، بل يضيء على هشاشة العلاقات الإنسانية في الرواية من خلال موقعها كموضوع للرغبة أكثر من كونها ذاتًا فاعلة. حيث تظهر في لحظات تعبّر عن الرغبة المشتتة، والبحث المؤقت عن الدفء أو التعويض. إنها مرآة مؤقتة تعكس ما تعانيه الشخصيات من قلق وفقدان اتصال حقيقي، لتُصبح أشبه برمز لغياب المعنى في العلاقات، ولتعري تمامًا فراغ الرحلة التي يخوضها الجميع باسم المتعة والانعتاق، بينما هي في جوهرها هروب جماعي من الذات.

حضورها يرتبط غالبًا بشخصية مراد، لا في علاقة حب متينة، بل كإحدى المحطات العاطفية التي تؤكد عدم استقراره، وعجزه عن الإمساك بعلاقة لها عمق أو جذور. ومن خلال هذه العلاقة العابرة، تنكشف أبعاد مراد نفسه أكثر من بيتيجول: كيف يقترب دون رغبة حقيقية، وكيف ينسحب دون أثر، وكأن التواصل الإنساني في الرواية بات مستحيلًا، أو مؤقتًا ومشروطًا بالفراغ.

هكذا تشكّل هذه الشخصيات نقاط توازن وانكسار في آنٍ واحد، وتكشف هشاشة الإنسان حين يسعى إلى الحب أو المعنى وسط مشهد ساحلي جميل يُخفي داخله خرابًا يصعب ترميمه. إنها لا تتحرك ضمن مسارات درامية تقليدية، بل تتحلل وتتكشف في سياق داخلي أقرب إلى تيار الوعي، حيث تسود النفسية على الحدث. لكل شخصية حضورها الخاص من خلال الذاكرة والتأمل والقلق، لا من خلال الفعل. لا يرسم إلري شخصيات نمطية مكتملة، بل يقدّم كائنات أدبية هشة، مشروخة، تعيش تناقضاتها بصدق مؤلم، وتُمثل كل منها وجهًا من وجوه الأزمة الوجودية لجيل مطعون بعدم اليقين، مكلوم بالضياع.

الزمن في الرواية مضطرب، غير خطي، متقطع كعمل الذاكرة؛ إذ يتنقل السرد بين الحاضر ومشاهد من الماضي وذكريات دفينة وخيالات تتقاطع مع الواقع. لا يسير القارئ في خط سردي مستقيم، بل يتنقل بين ممرات حلم غير مكتمل، جميل لكنه موجِع. بأسلوب يمزج بين السرد الروائي واللغة الشعرية، يحوّل إلري كل صفحة إلى لوحة نابضة بالحساسية والرهافة والانكسار. لا يكتفي برواية ما يحدث، بل ينقّب في المسكوت عنه، في ما بين الكلمات، حيث يقيم القلق الأصيل.

لا تتناول الرواية الحب كعاطفة يُحتفى بها، بل كجرح لا يلتئم، فالعلاقات بين الشخصيات لا تُبنى على تفاهم عميق أو رغبة راسخة، بل على احتياج عابر، وغالبًا على تواطؤ ضد العزلة. لا تحب الشخصيات لأنها تعرف الحب، بل لأنها تجهل كيف تواجه وحدتها من دونه. وهذا “الآخر” ـ الذي يُفترض أن يكون خلاصًا ـ غالبًا ما يكون غائبًا أو غير كافٍ أو عاجزًا عن ملء الفجوة. تصبح كل علاقة عبورًا جديدًا نحو فراغ أشد، ويغدو الحب غواية مستحيلة، واللذة خدعة عابرة، والجسد وسيلة لتأجيل الانطفاء لا لتجاوزه.

إلري لا يكتب عن جيله فقط، بل يعيد طرح سؤال الوجود في زمن الشتات. الكتابة عنده ليست رصدًا للواقع التركي، بل انكشافٌ ذاتي متألم. الحزن في الرواية ليس انفعالًا طارئًا، بل نسيج داخلي يتخلل اللغة والإيقاع والنبرة. إنه حزن سابق على الكلمات، متأصل في جوهر الكينونة المعذبة. ليل بودروم ليس مجرد عتمة، بل فضاء يتسع فيه التيه، وتتحرر الذكريات الموجعة، وتتعمّق عزلة الشخوص. الليل يُضخّم صوت الداخل، يفتح أبواب التأمل، ويجعل القارئ لا يشعر بأنه أمام “رواية” تقليدية، بل أمام كتابة تنزف وهي تحكي.

تركيا التي تظهر في الرواية ليست تلك المعروضة في نشرات الأخبار، بل تركيا التي تسكن في داخل شبابها التائهين. بلد لا يئن من أزمة سياسية فقط، بل من فقر روحي وغياب للمعنى وتصدع داخلي. الشخصيات التي تهرب إلى بودروم ترمز إلى جيل يبحث عن نسيان مؤقت، عن مهرب جمالي من حياة ناقصة. ورغم أن الرواية لا تطرح خطابًا سياسيًا مباشرًا، فإن نقدها الاجتماعي والأخلاقي بالغ القسوة، لأنه ينبع من الداخل، من حيث لا يُرى ولا يُقال.

يذكر أن الرواية تحوّلت إلى فيلم سينمائي عام 1992، من إخراج ناتشي تشيليك بيركسوي، وسيناريو مشترك بين أيشه شاشا وإلري نفسه. أجواؤها البصرية، وعوالمها النفسية، وقدرتها على رسم التوتر الداخلي بصمت شاعري، وفّرت خامة مثالية للصورة. ومع ذلك، تبقى الرواية الأصلية الفضاء الأكثر إيلامًا وغموضًا، لأنها لا تمنح أجوبة، بل تضع القارئ أمام مرآة الذات.

ميدل إيست أونلاين