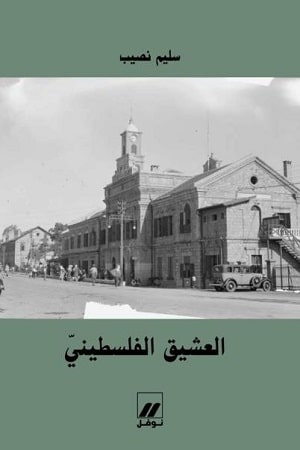

عمل سليم نصيب مؤلف هذه الرواية مراسلاً لصحيفة ليبراسيون الفرنسية خلال سنوات الحرب الأهلية في لبنان، وقد صدرت بنسختها الإنجليزية المترجمة عام 2007 عن دار «يوروب إيديشينز» ولا أستبعد أن يكون للمترجمة أليسون أندرسون دور في تحقيق انتشار هذه النسخة في العالم الأنجلو-ساكسوني انتشاراً واسعاً، أكثر مما حققته النسخة الفرنسية الأصلية بفضل جزالة لغتها وكثافة جملتها، وبالطبع لصغرها من حيث الحجم فعدد صفحاتها لا يتجاوز المائة والستين، رغم أنها تتناول تاريخاً يمتد ربع قرن تأسست في آخره دولة إسرائيل عام 1948. وفي إعلان «الاستقلال» الذي وقعه 37 شخصية كانت نسبة اليهود القادمين من «روسيا القيصرية» (التي كانت تضم أيضاً أوكرانيا وبيلاروسيا وبولندا) تزيد على التسعين في المائة.

في الروايات المعنية بالسيرة أو التاريخ المعاصر، قد ينطبق عليها أيضاً رأي كارل ماركس القائل إن التاريخ لا يكرر نفسه، وإذا حدث ذلك فإنه سيكون في المرة الأولى تراجيدياً وفي المرة الثانية مهزلة.

فالروائي يتعقب حياة أفراد غادروا عالمنا، ويسعى لإقناعنا بأن النسخة التي يقدمها لنا عنهم سواء فيما قالوه أو فعلوه سراً أو علانية هي فعلاً مطابقة لحياتهم.

مع ذلك، فالقارئ قد ينشدّ إلى الرواية إذا استطاع كاتبها إقناعنا بأنه كان محايداً في عرضه، وحقق لنا عبر أسلوبه السردي إمتاعاً يجعلنا مقتنعين بأن واقع الأحداث الأصلي ليس بعيداً عن نسخته.

في هذه الرواية اتبع الروائي سليم نصيب ثلاث تقنيات لتحقيق هذا الهدف: شدّ القارئ حتى الانتهاء منها، من دون الاهتمام بما سيترك من انطباعات في نفسه لاحقاً.

التقنية الأولى استخدام الفعل المضارع في السرد الروائي بدلاً من الفعل الماضي كما هو الحال مع معظم الروايات المكتوبة باللغات الأوروبية، وهذا ما جعل القارئ يتابع أحداثها وكأن ما يقرأه هو سيناريو حولته اللغة الأنيقة المكثفة إلى فيلم تتشكل صوره في المخيلة بعد تحول الكلمات إلى صور.

التقنية الثانية التي ترتبت عن الأولى هي تجنب نقل ما كان يحدث خلال تلك الفترة داخل فلسطين عبر السرد الروائي، وذلك باستخدام الحوار كي يؤدي هذه المهمة، وهنا أصبح الحوار في الكثير من أجزائه مثقلاً بأعباء القص والتنظير والتذكر وتداعي الخواطر، مما جعلته هذه التقنية فاقداً لصفة أساسية فيه، ألا وهي مصداقيته.

لا يمكن استبعاد أن جوهر الحكاية التي نمت حولها رواية «العشيق الفلسطيني» جاءت للكاتب نصيب في هيئة إشاعة انتشرت خلال سنوات الثلاثينيات من القرن الماضي في لبنان، وتناقلها الأبناء جيلاً بعد جيل.

ففي المقدمة القصيرة التي تصدرت الكتاب أشار الروائي إلى صداقته بفؤاد خوري حفيد الأرستقراطي الفلسطيني الأصل ألبرت فرعون، بطل هذه الرواية، وأشار كذلك إلى مصدر آخر هو نينا، ابنة أخت الأخير، التي أُجبرت في سن مبكرة على الزواج من مصري، وانتقلت بذلك للقاهرة. أما المصادر الإسرائيلية (وبالطبع ساعدت هوية نصيب على التنقل بسهولة داخل إسرائيل فهو نفسه من أصول يهودية حلبية) فلم تشر إلى أي علاقة عاطفية عاشتها غولدا مائير مع عربي، رغم أن كتّاب سيرتها أكدوا خوضها أكثر من علاقة جانبية خلال سنوات ارتباطها بزوجها موريس ميرسون.

لذلك، فإن نصيب تعامل مع مادته التي تجمع الكثير من الحقائق والإشاعات الصغيرة وكأنها «صور مقطعة» (جيكسو) عليه أن يرتبها كي تتكون صورة واحدة موحدة هي نص روايته «العشيق الفلسطيني».

يمكن تقسيم هذه الرواية لأجزاء: الأول يضم أول ستة فصول، وفيها نتعرف على حياة الشاب الأرستقراطي ألبرت فرعون، الذي يعيش في بيروت ويدير بنكاً عائلياً في حيفا، وعلى حياة غولدا مائير، وبنت أخته نينا (التي ستكون كاتمة أسراره لاحقاً)، والقليل عن أفراد أسرته: زوجته آيرين وأخته مارسيل وزوجها الماركيز الكسول جاك دو كرَيْم.

في هذه الفصول الستة الأولى: انتقل ألبرت فرعون إلى حيفا قاطعاً كل صلاته بزوجته وولديه وأخته، حيث أقام في بيت ورثه يطل على البحر. ولعل إجبار ابنة أخته ذات السبعة عشر عاماً على الزواج من كهل مصري ثري كان المحفز على قراره، لكنه كان شديد الملل من زوجته آيرين والجو العائلي الخانق بتصنعه ونفاقه.

في المقابل، نجد غولدا وقد اضطرت إلى ترك الكيبوتز ميرهافيا لمرض زوجها موريس الناجم عن ظروف الإقامة القاسية هناك وانتقالهما إلى القدس، لكنها وبعد إنجاب طفلين شعرت بأن حياتها انحرفت عما أرادت تحقيقه منذ كانت في سن العاشرة: بناء وطن لليهود فقط في فلسطين. لقد أيقظ الشاعر زلمان شازار خلال الاحتفال بعيد العمال عام 1928 هذا الميل الذي خبا لديها بسبب التزاماتها الأسرية للمساهمة الفعالة في تحقيق هذا الحلم بعيد المنال آنذاك: دولة لليهود فقط لا مكان فيها للسكان الأصليين بينهم. تستمع غولدا لخطابه الذي قدمه بطريقة مسرحية مؤثرة أمام أولئك المهاجرين القادم أغلبهم من بلدان روسيا القيصرية قبل ثورة أكتوبر (تشرين الأول) 1917: «نحن اُصطفينا من بين جميع الأمم كي نكون شاهدين على وحدانية الرب، لكننا شكّكنا به فعاقبنا لألفي سنة في الشتات، لكن بالنسبة إلينا كيهود جذورنا في الرب وفي الأرض التي اختارها لنا… وإذا كانت لديكم أي شكوك اذهبوا إلى حائط المبكى في القدس، ابقوا هناك لوقت طويل. واجهوا آخِر أثر من معبد الملك سليمان. ثم إنكم لن تروه فقط، بل ستشعرون بسر الحياة الطويلة لشعبنا، لأننا شعب واحد».

سيصبح هذا الحائط أشبه بمسمار جحا. تقول غولدا لصديقها ديفيد رميز: «ذهبت إلى الحائط. أنا لا أؤمن بوجود إله، لكن الحائط حي، أستطيع التحدث معه، وإقامة علاقة معه. هذا الحائط مثل حصن ظل يحرس الأرض الموعودة لإسرائيل».

بفضل ديفيد رميز رئيس اتحاد العمال الصهيوني (الهستدروت) وتشجيعه انتقلت غولدا إلى تل أبيب تاركة أسرتها وراءها، وبفضله حصلت على عمل وسكن وتعرفت على المجموعة الصغيرة القادمة من «نطاقات الاستيطان» في «روسيا القيصرية» المخصصة لليهود إلى فلسطين.

الجزء الآخر من الرواية يضم ستة فصول تبدأ من الفصل السابع المكرس لحفل نظمه «المندوب السامي البريطاني» لفلسطين المنتدبة بمناسبة عيد ميلاد الملك جورج الخامس في القدس.

في هذا الحفل يتعرف ألبرت على غولدا التي حضرت مع المحركين الحقيقيين للماكينة الصهيونية بصفتها مترجمة لهم، فهم لا يتقنون الإنجليزية وليس لهم أواصر قوية بالعالم الأنجلو- ساكسوني بعكس غولدا التي قضت ما يقرب من 15 سنة في مدينة ميلْووكي الأميركية بعد هجرة أبيها النجار موشي مابوفيتش من كييف عام 1903، ثم التحقت أسرته به بعد ثلاث سنوات حين استقر في تلك المدينة التي أصبحت ملاذاً لليهود القادمين من روسيا القيصرية.

نتعرف كذلك خلال الحفل على طبيعة الزعامة الفلسطينية التي تديرها عائلتا الحسيني والنشاشيبي. فعند قدوم أول «مندوب سامي بريطاني» لفلسطين المنتدبة بعد الحرب العالمية الأولى عين الأخير أمين الحسيني مفتياً عاماً لكل البلاد ومنح راغب النشاشيبي سلطة بلدية القدس.

مقابل تركيز السلطة بيد أبناء هاتين العائلتين فقط، نجد توزيعاً للمسؤوليات بين أفراد قلائل في الوكالة اليهودية تقاسموا أدوارهم فيما بينهم وكان عملهم بالدرجة الأولى إنشاء البنيتين التحتية والفوقية بدأب مستميت ابتداء من شراء الأراضي بالدرجة الأولى من مالكيها اللبنانيين الذين ظنوا أنهم أصبحوا فرنسيين بعد انتداب فرنسا لبلدهم.

بالقدر الذي كان الزعماء الفلسطينيون على استعداد للقبول بدولة تضم اليهود المهاجرين كان زعماء الوكالة اليهودية رافضين تماماً لهذه الفكرة.

في هذه الفصول السبعة تنشأ علاقة حميمية سرية بين ألبرت وغولدا. كان لكل واحد منهما أسبابه في هذا الانجذاب إلى الآخر. فهي من جانب وجدت فيه خلال اللقاء الأول الذي جمعها به شبهاً كبيراً بأول شاب أحبته حين كانت في سن المراهقة، لكن غرقه قبل أن تنشأ علاقة بينهما في مدينة ميلْووكي، جعل حضوره قوياً في ذاكرتها.

أما ألبرت فقد وجد فيها شيئاً غير مألوف مقارنة بالنساء اللواتي عرفهن في حياته. نقرأ ما دار في رأسه: «تبدو قوية الإرادة وحادة لكنها في الوقت نفسه لطيفة… ليس فيها ذرة من العالم الدنيوي أو التصنع في العادات… هذه المرأة تعيش تماماً في اللحظة الحالية».

يتعقب الروائي حياة أفراد غادروا عالمنا ويسعى لإقناعنا بأن النسخة التي يقدمها لنا هي فعلاً مطابقة لحياتهم

رغم مساعي الروائي نصيب لإقناعنا بالعلاقة العاطفية السرية التي جمعت بين غولدا اليهودية والفلسطيني ألبرت، فإنها تظل في الجوهر حسية، وربما شدت هذه الفصول السبعة العديد من القراء لأنها تقترب من أن تكون حلماً غير قابل للتحقق، وبالطبع تخللتها تفاصيل عما كان يجري على الأرض من نزاعات بين الفلسطينيين والمهاجرين اليهود نعرف عنها من خلال حواراتهما معاً.

فحادث قتل فتى يهودي على يد أفراد أسرة فلسطينية فقيرة ظناً منهم أنه اعتدى على ابنتهم فجر المواجهات بين حركة جابوتنسكي المتطرفة التي بادرت إلى ضرب عدد كبير من المقدسيين بعصيان البيسبول، وحينما وصلت الأخبار إلى مدينة الخليل قام عدد من المشاغبين العنيفين بقتل 67 يهودياً من أبناء البلدة نفسها. بالمقابل تمكن 400 يهودي من النجاة بفضل المسلمين الذي خبأوهم في بيوتهم هناك. فيما كان الخلاف عمن يدير حائط المبكى نقطة ساخنة فجرت صراعات أخرى.

بين الفصلين الثالث عشر والتاسع عشر تفقد الرواية بريقها، بعد ما تضمنته المشاهد الحميمة الأنيقة بين خصمين لدودين وعاشقين مشدود أحدهما إلى الآخر جسدياً وروحياً. لكنها أعطت القارئ صورة مكثفة عما حدث خلال الثلاثينيات من القرن الماضي، وما آلت إليه الأمور لظهور دولة كانت لحد عشر سنوات قبل عام 1948 مجرد حلم عسير المنال.

نحن هنا نواجه موجة هجرة جديدة من ألمانيا بعد صعود هتلر إلى الحكم. لكن هؤلاء المهاجرين كانوا يفضلون اعتبارهم ألماناً أولاً، بينما كان زعماء الحركة الصهيونية حريصين على اعتبارهم يهوداً أولاً وآخِراً، وهذا ما دفع الكثير منهم إما إلى السعي لتكوين دولة تضم الفلسطينيين واليهود الغربيين معاً أو مغادرة فلسطين. لكن قدومهم كان متأخراً، فالغضب الفلسطيني بلغ أوجه من الهجرات اليهودية بشكل عام خلال منتصف الثلاثينيات.

يمكن القول إن هذه الرواية أفضل شهادة بهذا النوع الأدبي وأكثرها حيادية عن فترة حاسمة في تاريخ الشعب الفلسطيني، وبالتأكيد كان العشق الذي جمع غولدا مائير وألبرت فرعون مغناطيسها الحقيقي.

صحيفة الشرق الأوسط اللندنية