الحفرة الوجودية في أدب أنجيلا كارتر..لا شك أن كل صفات الكاتبة والصحفية الانكليزية في الحياة والكتابة هي على النقيض من أخلاق ماركيز وجماعته، فأنجيلا حريصة على بناء أنماط وليس شخصيات واحتفالها بالموت يغطي على أي إحساس بجمال أو دمامة الحياة.

لا يمكن الحكم على أنجيلا كارتر بمعايير بسيطة، فمفهومها عن الخيال الفني هو مزيج من الهدم والتركيب. وحتى ما يبدو بالظاهر أنه جزء من مغامرة بعد الحداثة، بسبب التشعب والدوران حول حبكة غير مركزية، يعبر عن نفور من ما هو طبيعي ومنطقي. وتذكرنا الأهوال المولعة بها بمرحلة ما قبل التدوين، حينما كانت اللغة مجرد تعازيم وطقوس لتنظيم علاقة الإنسان مع رغباته، بمعنى احتياجاته التي تحصر الحياة ضمن نطاق الضرورة.

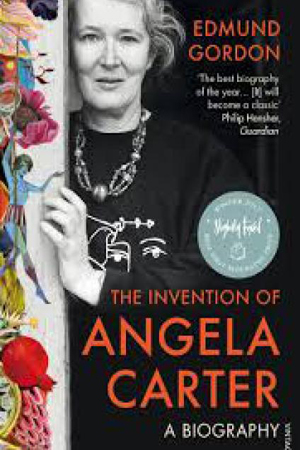

ولذلك اشتبه كثير من النقاد أنها من أتباع الواقعية السحرية. غير أنها أنكرت هذا التصنيف في عدة مناسبات، ورأت (كما نقل عنها إدموند غوردون) أنه احتكار لأميركا اللاتينية، وخير من يمثله ماركيز ومخلوقاته الخارقة، وليس ألف ليلة وليلة، بالرغم من كل ما قدمته للخيال البشري من ظواهر غريبة وعجائب.

أنجيلا كارتر : فالعالم المسحور شيء والتحايل على الواقع القاسي بأحلام مشروعة شيء آخر.

ولا شك أن كل صفات أنجيلا في الحياة والكتابة هي على النقيض من أخلاق ماركيز وجماعته. أنجيلا تكتب عن إنسان وجودي مدفون في الظلام والبرد، وفي أبنية تتعايش فيها الخرافات والغرائز. بتعبير آخر هي حريصة على بناء أنماط وليس شخصيات. واحتفالها بالموت يغطي على أي إحساس بجمال أو دمامة الحياة.

وأن تتعايش أنماط أنجيلا مع الحفرة الوجودية هو مجرد تعبير ضمني عن ولعها بالشعور الباطن، وما يحتويه هذا الغلاف من غرائز وصراع بين أساسيات الوجود، وبالأخص دافع الموت وإرادة البقاء. ولا أرى أي تفسير آخر لعنف ودموية شخصياتها سوى أنها لتعيش يجب أن تقتل. وهذه صورة مرعبة جدا عن الوعي البشري. فهي تمثيل لمشكلة الصراع على المصادر ونزوع الرأسمالية للتملك والتدمير وإلغاء الآخر. وفي أدبيات أنجيلا تصوير سادي وغير مسبوق للتنافس على الأرض. وباعتقادي هذا ما يبرر ولعها بدمج مكونين من الذاكرة الإمبريالية. وهما على وجه التحديد أخلاق أواخر العصر الفكتوري وتجليات أو تباهي بواكير العصر الإليزابيثي، وفيهما يبدو الموت هو الحقيقة الوحيدة. ولذلك من المألوف أن تتعايش مع أرواح وأشباح الأموات بعيدا عن فلسفة التنوير التي بشر بها أهم الإصلاحيين الإنكليز وفي مقدمتهم ديكنز.

وفي هذا الجو لا يصعب تخيل شخصيات مسحورة تحولت لضباع وذئاب، بنفس الطريقة التي عمل على إحيائها في روسيا فلاديمير سوروكين وفكتور بيليفين وبيتروشيفسكايا. ولعل سخرية وحساسية الأخيرة أقرب لمأساة ودموية أنجيلا. فالعنف يمكن أن يختبئ أحيانا وراء أقنعة ساخرة، قبل أن ينفجر ليدمر كل الأطراف.

النقطة الثانية هي دفاعها عن الأنوثة.

فقد عملت أنجيلا مع حركات الدفاع عن حق المرأة. ولكن هذا لا يعني أنها كانت تعرف ماذا تفعل. فقد استيقظ مجتمع ما بعد الحرب العالمية الثانية على مسائل ثقافية واجتماعية، غير أن أنجيلا اكتفت بحاجز النشاط النفسي للذهن. فقد استسلمت لحدسها وليس لنداء عقلها. وكانت تستجيب لنزواتها أكثر مما تلبي صوت الواجب.

وقد أثبت إدموند غوردون ذلك في كتابه عن سيرتها. فقد رأى أن أنجيلا تنظر للعالم كما لو أنه دائرة وجودية. أنت لا تستطيع أن تفصل نهايته عن بدايته أو أن تعزل حالة الموت والتعطيل عن حالة الحياة والعمل. ولم تحل أنجيلا هذه المشكلة، ولكن عطلت التفكير بها. وفي أهم أعمالها وهي روايتها المرشحة للبوكر “أمسيات في السيرك” وضعت بطلتها المراهقة فيفرز أمام مرآة عمياء. وتبدو لي فيفرز إنسانة مفصلية في تفكير أنجيلا.

أولا لها جناحان على ظهرها مثل الملائكة في الغرب، والأسود المجنحة في الشرق.

ثانيا خرجت من بيضة وبدأت حياتها في بيت للدعارة – كأي عاهرة مقدسة، ثم انضمت إلى سيرك جوال. وفي الحالتين كانت تعمل في الظلام، وتبيع سلعة واحدة، وهي قدراتها البدنية، وتؤدي مهمة واحدة، وهي الترفيه عن الآخرين. وهذا يجعل قدرها مثل مصيرها. الترفيه عن الرجل، أو عن مجتمع دكتاتوري. وبهذه الطريقة تكون في قاع البئر الوجودي دائما. حتى أنها لم تفكر ولو لمرة واحدة باستغلال جناحيها لتهرب من أغلال المجتمع. فهل عميت عن السماء أم أنها مخلوق مدجن وأجنحته مثل ذنب الخنزير في رواية ماركيز “مائة عام من العزلة“. مجرد بقايا أحفورية وتدل على فوضى بالتطور وليس على إدراك أو وعي؟.

لا تهتم الرواية بتقديم جواب. ولكنها تجرد العالم بصورة سيرك، وترسم مجتمعا ترفيهيا يتحكم به السوق. وبرأيي هذا هو مفهوم الفاجع أو المثكل إن استعملنا تعبير الدكتور حسين سرمك حسن. فالغاية معطلة والهدف غير موجود. وبلغة الرواية إرادة فيفرز ميتة، ووعي الجماعة غائب. ولذلك حياتنا لا تزيد على رحلة ترفيهية مؤقتة في وجود عائم.

ويجب أخذ هذا التعبير حرفيا. ففي بيت الدعارة تسقط فيفرز على سريرها بين أحضان مختلف الرجال. وفي السيرك تقف على حبل مشدود في الفراغ. حتى أن اسمها Fevvers قد يحمل معنى “الحمى – شدة الهلوسة والهذيان وعدم التحكم بالذات”. وفي كل الأحوال تتركها أنجيلا كارتر دون دفاع، ويصعب أن تجد ولو كلمة واحدة تطالب العدالة الإلهية بحقوقها. وتتكرر نفس الحالة في رواية “صبايا عاقلات” وفي قصص “الغرفة الدموية”.

ولتكون شخصيات أنجيلا كارتر نسائية عليها، على الأقل، أن ترفع صوتها للمطالبة بجزء من حقها الضائع. وهو ما تجده في روايات إصلاحيين وتنويريين أمثال دانيال ديفو، ولا سيما في “مول فلاندرز”. وهي امرأة تخدع مجتمع الذكور مثلما خدعت دليلة شمشون، وسرقت منه أسرار قوته. ويبدو أن صعود البورجوازية التجارية فتح الباب للعقل البشري كي يحل أزمته ويجد منفذا للخلاص. في حين أن النفور الثقافي من أخطاء الرأسمالية، وقسوة قلبها، دفع نساء أنجيلا الصغيرات لليأس، ثم لارتكاب جرائم دموية.

أنجيلا كارتر: مرحلتين هامتين لعبت النساء دورا أساسيا فيهما.

وإذا وضعنا أعمالها في إطارها التاريخي. بسهولة نجد أنها عايشت مرحلتين هامتين لعبت النساء دورا أساسيا فيهما.

المرحلة الأولى: مرحلة فترة ما بين الحربين

أول مرحلة فترة ما بين الحربين ودخول المرأة لميدان الإنتاج والعمل لتسد الفراغ الذي تركه انشغال الذكور بالحرب. وما ترتب على ذلك من استقلال اقتصادي وتحول المرأة بحد ذاتها إلى سلعة. بتعبير آخر تأنيث الاقتصاد، وابتعاد المرأة عن مخدعها المنزلي – غرفة النوم والمطبخ، ودخولها في مخدع آخر وهو السوق. وفي هذه الحالة كان التفضيل البيولوجي للصورة على حساب بقية المهارات المكتسبة. ولذلك أصبح للمرأة سوق عمل خاص بها (وهو مجال لكافة أنواع الشغب الفلسفي الذي رفد الماركسية بعلم النفس).

المرحلة الثانية: مرحلة النصف الثاني من الستينات

ثاني مرحلة النصف الثاني من الستينات والذي تخلله في الشرق سقوط خروتشوف وتذكير المرأة وإضفاء طابع المساواة الإيديولوجية عليها. وفي الغرب حراك الطلبة واكتشاف المرأة لدور يزيد على الإسناد أو ملء الشواغر. ونشوء القوة الرابعة التي بدأت تسن قوانينها وتكتشف سوق عمل، لا هو مدني ولا عسكري، وعابر للحدود ومتعولم. وأعتقد أنه بذرة ما يسمى حاليا بالقوة الناعمة – وهي أي نشاط يتحكم بالآخر بواسطة الغزو المتفق عليه.

وللأسف لم تترك هذه الأحداث الهامة أي أثر على ذهن أنجيلا كارتر. حتى أن شخصياتها ذهبت باتجاهين.

الأول مازوشي. وهو خاص بالراوي سواء إذا كان بضمير المتكلم (شاهد على مجموعة من الأحداث) أو بضمير الغائب (من النوع العليم الذي يحيط بكل شيء).

الثاني سادي. ويشمل بقية الشخصيات الثانوية والمساعدة.

ويمكن أن نفهم من ذلك أنها كانت تنظر للمرأة وكأنها سلعة خائفة، يسعدها أن تنتقم دون أي أمل بتحقيق العدل – التحرر من الرعب، أو التوازن – تكوين أسرة. ولذلك كان يسعدها الشر الذي تخاف منه أيضا. ومهما نقبت في كتاباتها، الخيالية، القصص والروايات، لن تجد مطالب نسائية واضحة، ناهيك عن أي وعي نسائي. كما أنها تكلمت بلسان شخصيات مفردة ومهزوزة وليس بلسان حركة تحرير المرأة. ولمزيد من التوضيح. لا نسمع في أعمالها صوت امرأة تطالب بما حرمها منه المجتمع، كما تفعل ليلى سليماني مثلا. ففي روايتها “بلاد الآخرين” امرأة قوية تعرف الفرق بين التضحية والتمرد في مجتمع أسير وحضارة جريحة. بينما تستسلم بطلات أنجيلا كارتر لأسوأ أشكال الوعي الباطن.

وبضوء هذه الحقيقة لا تلاحظ الفرق بين التاريخ والجغرافيا، وتبدو الأحداث كما لو أنها وعي بأمكنة متعددة. وربما هذا هو مغزى روايتها “أمسيات في السيرك”، أن دورة حياتنا الطبيعية تكرر نفسها، ونحن نعيد كتابة وعي الفرد بنفسه سواء كنا في الشرق أو الغرب (والعبارة الأخيرة لجينا ويسكير في مقالتها المتميزة عن موت المرأة)*.

ميدل إيست أونلاين