كيف سرق الغرب الديمقراطية من العرب

المؤتمر العربي السوري عام 1920 وتدمير

تحالفه التاريخي الليبرالي –الإسلامي

إليزابيث ف. تومسون

المترجم: نضال بديع بغدادي

بوابة الشرق الأوسط الجديدة

إليزابيث ف. تومسون

أستاذة ورئيسة كرسي محمد س. فارسي للسلام الإسلامي، المعهد السوري للدراسات الاستراتيجية | معهد الدراسات العالمية | استقصاء عالمي

الدرجات العلمية:

دكتوراه، جامعة كولومبيا في التاريخ؛

ماجستير في الشؤون الدولية، جامعة كولومبيا؛

بكالوريوس في التاريخ والأدب، جامعة هارفارد

السيرة الذاتية:

إليزابيث ف. تومسون مؤرخة للحركات الاجتماعية والدستورية الليبرالية في الشرق الأوسط، مع التركيز على كيفية تأثير التدخل الأجنبي والقانون الدولي على العلاقات العرقية والجندرية. نشرت مؤخرًا كتابها الثالث: “كيف سرق الغرب الديمقراطية من العرب: المؤتمر العربي السوري وتدمير تحالفه الليبرالي الإسلامي التاريخي” (دار نشر أتلانتيك مونثلي، ٢٠٢٠). يستكشف الكتاب كيف ولماذا اجتمع العرب في دمشق بعد الحرب العالمية الأولى لإقامة نظام ديمقراطي، على عكس انتشار الأنظمة القومية الاستبدادية التي تأسست في أماكن أخرى في أراضي الإمبراطوريتين العثمانية وهابسبورغ المهزومتين. يتناول الكتاب أيضًا العواقب السلبية طويلة المدى لتدمير الديمقراطية العربية، التي أقرها مؤتمر باريس للسلام وفرضتها عصبة الأمم الجديدة.

سبق لتومسون وأن ألّفت كتابين هما : “العدالة المنقطعة: النضال من أجل حكومة دستورية في الشرق الأوسط” (هارفارد، ٢٠١٣) و”المواطنون الاستعماريون: الحقوق الجمهورية، والامتياز الأبوي، والجندر في سوريا ولبنان الفرنسيتين” (كولومبيا، ٢٠٠٠)، والذي فاز بجائزتين وطنيتين. وهي تعمل حاليًا على كتابين جديدين. “الطوفان: مذكرات أوروبا المسلمة المسيحية وتدميرها” مستوحى من مذكرات فكاهية لمقاتل عثماني مجري قاتل إلى جانب الأتراك في الحرب العالمية الأولى، ليجد نفسه بعد ذلك بلا جنسية. أما مشروعها الثاني، بعنوان “ذهب مع الريح في القاهرة”، فيستكشف السياسات العابرة للحدود الوطنية للسينما وإعادة التفاوض على الهويات العرقية والجندرية في الشرق الأوسط والولايات المتحدة في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي.

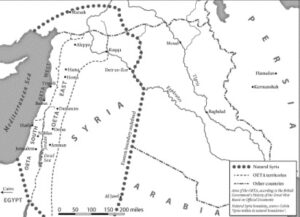

المطالبات الإقليمية في عام 1919. طالب الأمير فيصل بأراضي “بلاد الشام“، المعروفة أيضًا باسم سوريا “الكبرى” أو “الطبيعية”، في عرضه أمام المجلس الأعلى لمؤتمر باريس للسلام. وفي الوقت نفسه، احتلت جيوش الحلفاء كامل الأراضي وقسمتها إلى مناطق من أراضي العدو المحتلة.

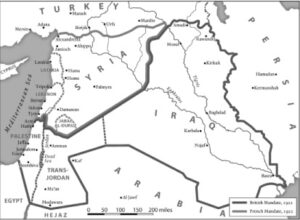

المطالبات الإقليمية في عام 1922. تم تقسيم مناطق سوريا الكبرى رسميًا وتوزيعها على بريطانيا وفرنسا من قبل مجلس عصبة الأمم في يوليو 1922.

الحلقة الأولى

المقدمة

في الثامن من آذار/ مارس 1920، أصدر المؤتمر السوري إعلان الاستقلال باسم الشعوب الناطقة بالعربية التي تعيش في سوريا الكبرى، والتي تتألف اليوم من دول لبنان وسوريا والأردن وفلسطين. وخلال الحرب العالمية الأولى، انضم العرب السوريون إلى الحلفاء في القتال ضد الدكتاتورية العسكرية العثمانية. وفي نهاية الحرب، تبنوا “المبادئ النبيلة التي وضعها الدكتور [وودرو] ويلسون بشأن الحرية للدول الكبرى والصغيرة على حد سواء، واستقلالها على أساس المساواة في الحقوق، والتخلي عن سياسات الغزو والاستعمار”. (1) وكان المؤتمر قد بدأ بالفعل في صياغة دستور لملكية ديمقراطية برلمانية. وبعد ذلك، يمكن لسوريا أن تأخذ مكانها في “المجتمع الدولي المتحضر” إلى جانب بولندا وتشيكوسلوفاكيا ودول قومية أخرى تشكلت من الإمبراطوريات الروسية والنمساوية والعثمانية التي هُزمت في الحرب العالمية الأولى.

ويتذكر العلماء والسياسيون نقاط ويلسون الأربعة عشر الشهيرة التي أعلنت أهداف الحرب العظمى، ولكن معظمهم نسوا الدور المحوري الذي لعبته سوريا في الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية الرئيس الأميركي للنظام العالمي الجديد. وبعيداً عن الخلافات حول كيفية معاقبة ألمانيا، فإن الخطط المتعلقة بسوريا أثارت أشد المعارك شراسة بين رجال الدولة الذين اجتمعوا في مؤتمر باريس للسلام في عام 1919.

وصل ويلسون إلى باريس كنبي سلام مسيحي بعد أربع سنوات من المذابح. ووعد بإزالة النظام الدولي الذي ألقى بالعالم في أتون الحرب في عام 1914. وبدلاً من التنافس الإمبراطوري والمكائد الدبلوماسية، سوف تتولى عصبة الأمم إدارة العلاقات بين الدول في ظل نظام جديد من القانون الدولي. ” لقد ولى يوم الغزو والتوسع، كما ولى يوم العهود السرية”، هكذا أعلن ويلسون. “[إننا نطالب] بأن يصبح العالم صالحاً وآمناً للعيش فيه؛ وبصورة خاصة أن يصبح آمناً لكل أمة محبة للسلام، والتي ترغب، مثل أمتنا، في أن تعيش حياتها الخاصة، وأن تحدد مؤسساتها الخاصة، وأن تتأكد من العدالة والمعاملة المنصفة من جانب شعوب العالم الأخرى”. (2)

لقد تبنت شعوب الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا رؤية ويلسون لإنهاء الحقبة الاستعمارية وضمان الحكم بموافقة المحكومين. ولكن كان على ويلسون أن يتغلب على المقاومة الشديدة من جانب زعماء التحالف المنتصر، الذين كانوا يقودون الإمبراطوريات البريطانية والفرنسية والإيطالية واليابانية. ولكي يحصل على دعمهم لعصبة الأمم، كان عليه أن يقدم تنازلات غير مقبولة، مثل الموافقة على الاحتلال الفرنسي لألمانيا، والحماية البريطانية في مصر، واحتلال اليابان لشبه جزيرة شاندونغ الصينية.

ولكن في حالة سوريا، ظل ويلسون ثابتاً على موقفه، مصراً على حق السوريين في تقرير المصير. ففي صيف عام 1919، أرسل ويلسون لجنة كينج-كراين الشهيرة لاستطلاع آراء السوريين حول تطلعاتهم السياسية. وقد قدم السوريون مئات الالتماسات التي تذكر زعماء الحلفاء بأنهم قاتلوا متحالفين إلى جانبهم، وساعدوا في هزيمة العثمانيين. وكان السوريون قد شاركوا في الحكومة البرلمانية في عهد العثمانيين؛ والآن يعتبرون أنفسهم أمة تستحق السيادة.

ولكن ويلسون أصيب بجلطة دماغية في أواخر عام 1919. ولم تنضم الولايات المتحدة قط إلى عصبة الأمم التي أنشأها. وبعد بضعة أشهر فقط من إعلان الاستقلال، جُرِّد السوريون من سيادتهم وديمقراطيتهم. وفي انتهاك مباشر لميثاق عصبة الأمم ونقاط ويلسون الأربع عشرة، احتلت فرنسا وبريطانيا سوريا الكبرى بالقوة، وقسمتاها بينهما إلى دول لبنان وسوريا وفلسطين والأردن. لقد برروا استخدام القوة من خلال عصبة الأمم ذاتها، بإعلان الاحتلالات على أنها “انتدابات” مؤقتة، أي فترات وصاية على الشعوب غير المستعدة لحكم نفسها. وفي النهاية، عاملت القوى العظمى في مؤتمر باريس للسلام حلفائها العرب معاملة أسوأ من معاملة أعدائهم الألمان، وفرضت شروطاً لم تعان منها إلا الشعوب التي كانت مستعمرة قبل الحرب. لقد شهد السوريون بأنفسهم ما وصفه أحد علماء القانون بـ “الأصل القذر للقانون الدولي باعتباره مشتقًا من النظام الاستعماري” الذي يواصل تعزيز عدم المساواة في الحقوق بين الدول بدلاً من اقتلاعه. (3)

ولقد انتشر هذا الشعور المرير بخيبة الأمل بين السوريين في مختلف القارات. فقد نُشر نص إعلان الاستقلال السوري في مجلة عربية كانت تُقرأ من المغرب إلى الهند، كما تلا في مجلس النواب الفرنسي في باريس. كما نُشرت نصوص الإعلان في صحف الشتات السوري في مختلف أنحاء أميركا، فضلاً عن الصحف اليومية الرئيسية في نيويورك ولندن وباريس. (4) لقد كانت هزيمة سوريا بمثابة ناقوس موت العدالة بعد الحرب. ولقد أدت الجهود الرجعية التي بذلها مؤتمر باريس للسلام لاستعادة النظام العالمي الذي كان قائماً قبل عام 1914 إلى اندلاع حرب عالمية ثانية وعقود من الثورة المناهضة للاستعمار. ولقد أشار أحد المؤرخين الأوروبيين مؤخراً إلى أن “الصراعات التي استمرت بعد الاستعمار كانت الأكثر ديمومة في تلك الفترة، والتي طاردت الأراضي العربية التي كانت خاضعة ذات يوم لحكم العثمانيين”. (5)

لقد اجتاحت الثورات المناهضة لأوروبا سوريا وفلسطين والعراق في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين. وكما جاء في عنوان كتاب شهير، فرض الحلفاء على الشرق الأوسط( سلام ما بعده سلام). (6) ولكن الأمر لم يكن مجرد نزاع على السيطرة على الأراضي. ففي ظل نظام الانتداب الذي فرضته عصبة الأمم، انهارت أوتار الحكم الديمقراطية. لقد فقد الليبراليون العرب الذين وقفوا في وجه الإمبرياليين الأوروبيين في عام 1920 مصداقيتهم بسبب هزيمتهم، وسجنهم ونفيهم. كانت الدولتان الفرنسية والبريطانية دولتين استعماريتين في كل شيء باستثناء الاسم. وفي ظل رقابة الأنظمة العسكرية، لم تكن البرلمانات تتمتع بأي سلطة أو كانت تتمتع بمجرد سلطة ضئيلة. وفي غياب أي مجال للمعارضة القانونية، انتقلت الزعامة السياسية إلى أولئك الذين استخدموا العنف في مقاومتهم. وبحلول الوقت الذي انسحب فيه البريطانيون والفرنسيون بعد الحرب العالمية الثانية، كانت السلطة في العالم العربي ما بعد العثماني قد انتقلت إلى ضباط الجيش المناهضين لليبرالية، وملاك الأراضي، والشعبويين الدينيين.

إن القصة التي ترويها هذه الصفحات – كيف سرق الأوروبيون الديمقراطية العربية وطردوا سوريا من العالم المتحضر المزعوم – لم يسبق أن رويت باللغة الإنجليزية من قبل. وكان المؤرخون البريطانيون والأميركيون يميلون إلى التركيز على سنوات الحرب وعلى الضابط البريطاني ت. إ. لورنس، المعروف – وخاصة في الفيلم الملحمي – باسم “لورنس العرب”. أما المؤرخون العرب فقد وضعوا لورنس في صورة أكثر واقعية، على أنه كان مستشاراً ثانوياً للأمير فيصل، قائد الجيش العربي الشمالي في الثورة العربية ضد الإمبراطورية العثمانية. لكن القصة تنتهي عادة، في كلتا الروايتين، عندما سيطر الجيش البريطاني على بلاد الشام في أكتوبر/تشرين الأول 1918.(7) وعادة ما يصور فيصل على أنه زعيم شريف ولكنه ضعيف، وأن المملكة العربية السورية محكوم عليها بالسقوط لأن السوريين قاوموا بشكل غير واقعي قرارات مؤتمر باريس للسلام. (8)

وفي الآونة الأخيرة، بدأ المؤرخون في استخدام الوثائق المكتوبة باللغة العربية لتكوين صورة أكثر دقة لهذه اللحظة السياسية في سوريا. (9) ولكنهم ما زالوا يروون القصة باعتبارها قصة استشهاد وطني، وليس قصة إنكار الديمقراطية. (10) ركزت، حتى الآن، أربعة كتب فقط، كلها باللغة العربية، على مداولات المؤتمر العربي السوري وصياغة الدستور، والتي كانت في الواقع المحور الأساسي للنشاط السياسي في دمشق في الفترة ما بين 1918-1920. وقد أنتج المؤتمر دستوراً يتألف من 147 مادة، مستوحى من سلفه العثماني، مع تعديلات مستوحاة من الفيدرالية الأميركية والتوازنات والمساواة. والأمر الأكثر أهمية هو أنه قد تم تقليص سلطة الملك بموجب هذا الدستور، وألغى الإسلام كدين للدولة، ومنح حقوقاً متساوية للمسلمين وغير المسلمين على حد سواء. (11)

لم يكن الإهمال التاريخي للمؤتمر السوري والدستور الذي وضع في عام 1920 وليد الصدفة. لقد كشفت أبحاثي عن جهود متعمدة بذلها الساسة الأوروبيون ليس فقط لتدمير الدولة العربية السورية، بل وأيضاً لمحو كل ما يدل على ديمقراطيتها. لقد قمعت فرنسا وبريطانيا استطلاعاً أميركياً للرأي حول التفضيلات السياسية للسوريين في عام 1919، الذين فضلوا الحكم الذاتي في ظل نظام ملكي دستوري. ولكن بدلاً من ذلك، أعلن الفرنسيون والبريطانيون أن المؤتمر السوري غير قانوني، وتواطأوا لتدمير الحكومة في دمشق. وخشية أن تؤيد عصبة الأمم الناشئة استقلال سوريا، أمر رئيس الوزراء الفرنسي جنرالاته صراحة بتدمير كل أثر لحكومة المملكة العربية السورية. وعلى إثر ذلك قامت القوات الفرنسية بنهب مكاتب المؤتمر وقصر فيصل. ومنذ ذلك الحين، بحث المؤرخون السوريون، دون جدوى، عن نسخة أصلية من الدستور، والتي من المعروف أنها كانت في حوزة فرنسا حتى أغسطس/آب 1920.

لقد استخدم الدبلوماسيون الفرنسيون والبريطانيون عصبة الأمم لتبرير الاحتلال وإسكات احتجاجات العرب السوريين باعتبارهم غير قادرين على الحكم الذاتي، ويجهلون القيم الليبرالية الحديثة، وشعوب الشرق المتهورين الذين يحتاجون إلى الانضباط على يد الغرب العقلاني. وبعد سنوات، لا تزال صحيفة التايمز اللندنية تصور إعلان الاستقلال في الثامن من آذار/مارس باعتباره عملاً من أعمال “المتطرفين”، وليس عمل الآباء الديمقراطيين المؤسسين للبلاد. (12)

إن محو الماضي الديمقراطي لسوريا ينعكس في المشهد الختامي لفيلم لورنس العرب الذي أنتج عام 1962. فبعد أن غزا العرب دمشق، يظهر الفيلم المدينة وهي تذوب في الفوضى. والعرب، الذين يرتدون جميعاً الزي البدوي غير قادرين على تأسيس حكومة، بسبب انقسامهم القبلي وجهلهم الصريح. تدخلت القوات البريطانية لاستعادة النظام. قرر لورنس، الذي أصيب بخيبة أمل عميقة، مغادرة دمشق. ودعه ضابط عربي بارز، لعب دوره الممثل الشهير عمر الشريف. قال شريف معتذراً: “سأبقى هنا لأتعلم السياسة. لقد بذلت قصارى جهدك لإعطائنا دمشق”. لقد صور شريف نفسه كرجل قبيلة بالكاد يعرف القراءة والكتابة من شبه الجزيرة العربية، وهو شخصية مثيرة للشفقة. وينتهي لورنس العرب إلى تأكيد النسخة الإمبريالية للتاريخ، فيصور السوريين زوراً على أنهم غير قادرين على حكم أنفسهم. وفي الواقع، كانت دمشق موطناً للعديد من الساسة والجنود المتعلمين تعليماً عالياً والذين اكتسبوا خبرة طويلة في الحكومة العثمانية.

إن الصفحات التالية تجمع ما حدث بالفعل من خلال تجميع الوثائق والذكريات التي كانت متناثرة في كل مكان والمتعلقة بالخامس والعشرين من يوليو/تموز 1920، وهو اليوم الذي أجبر فيه جيش الاحتلال الفرنسي الزعماء السياسيين على الفرار من دمشق إلى المنفى في فلسطين والأردن ومصر وأوروبا. ولحسن الحظ، احتفظ العديد من الشهود بمذكراتهم معهم. كما نجت الصحف من التلف. وتم حفظ نسخ من المنشورات والخطابات والرسائل العربية في أرشيف وزارة الخارجية في كل من لندن وباريس وواشنطن العاصمة.

إن هذه القطع من الأحجية تعيد بناء قصة كيف نجح العرب في تأسيس نظام ديمقراطي من خلال نوع من النقاش والمداولة التي كان طلاب المؤتمر الدستوري الأميركي في عام 1787 يدركونها. وتكشف الوثائق المستعادة أيضاً أن العرب لم يشعروا بخيبة الأمل فقط لأن القوة العظمى حرمتهم من السيادة، بل وأصيبوا أيضاً بالصدمة إزاء المستعمرين الذين استخدموا عصبة الأمم لطرد العرب من أسرة الأمم المتحضرة وبالتالي من حماية القانون. وفي شهادات أمام عصبة الأمم، اختلق المسؤولون البريطانيون والفرنسيون رواية عن التطرف العربي والتعصب الإسلامي لتبرير احتلالهم باعتباره عملاً شُرَطِيّاً ضرورياً للحفاظ على السلام.

وفي جهل بالحقائق، ظل العديد من العلماء وصناع السياسات منذ ذلك الحين يكررون دون أدنى شك الخيال الاستعماري القائل بأن العرب يفتقرون إلى الحضارة والنضج اللازمين للسيادة. وتكشف هذه الصفحات أن الديمقراطية لم تفشل في دمشق؛ بل إنها سُرِقَت عمدا. لقد جاءت الدكتاتورية في أعقاب الجنود الاستعماريين البريطانيين والفرنسيين، الذين أسسوا باستخدام القوة الغاشمة “انتدابات” عصبة الأمم، التي كان من المفترض أن تكون أنظمة ودية ومؤقتة تقدم المشورة والمساعدة. وقد اقتلعت الأنظمة الانتدابية أسس الديمقراطية التي أرسيت في عام 1920، وبنت العقبات أمام عودتها من خلال تمكين النخبة الرجعية من ملاك الأراضي.

إن الهدف الأسمى للمؤرخ هو تصحيح الأمور حتى يتمكن الناس من تحرير أنفسهم من قيود الماضي، سواء أكانت خيالاً أو حقيقة. وقد وجدت الإلهام في عمل مؤرخ آخر، اكتشف الديمقراطية حيث لم يعتقد الأوروبيون قط أنها قد توجد.

كشف سي إل آر جيمس، في عام 1938، عن حقائق الثورة الهايتية في كتابه التاريخي الكلاسيكي ” “اليعاقبة السود“. فقد تبنى أحفاد العبيد الأفارقة مبادئ الثورة الفرنسية وطبقوها، ولكن نابليون بونابرت خدعهم وأعاد فرض العبودية. وعلق جيمس قائلاً: “إن الإمبريالية تمارس أحط فنونها على الشعوب المستعمرة التي تفتقر إلى وسائل الدعاية المضادة”.لقد سحقت فرنسا الثورة الهايتية بوحشية. ولم يكن بونابرت يخشى الزعيم الهايتي توسان لوفرتور فحسب، بل كان يخشى أيضاً الثورة الفرنسية التي خنقها هو وأمثاله. ولم يكن الأوروبيون البيض ليقبلوا ببساطة أن “بين هؤلاء السود الذين يحكمونهم رجال يتفوقون عليهم إلى حد لا نهائي في القدرة والطاقة ومدى الرؤية والذكاء”.(13)

كان الفرنسيون في عام 1920 ، وعلى نحو مماثل، يخشون النظام العالمي الذي وعدت به عصبة الأمم. فالعرب الذين بنوا نظامهم الديمقراطي الحر في دمشق لم يكونوا عبيداً قط. بل كانوا مواطنين تابعين للإمبراطورية العثمانية ذات السيادة. وكانوا يعتبرون أنفسهم متحضرين وحتى بيضاً (وهي وجهة نظر أيدتها المحكمة العليا الأميركية). ولكن الزعماء الفرنسيين والبريطانيين، مثل بونابرت أثناء الثورة الهايتية، كانوا يخشون أن يعمل العرب السوريون ـ “اليعاقبة السود” في ذلك الوقت ـ على تقويض مطالبهم بالحكم الاستعماري في أماكن أخرى من آسيا وأفريقيا. وإذا كان العرب قادرين على إثبات قدرتهم على إقامة حكومة ديمقراطية حديثة في دمشق، فلماذا لا يكونون قادرين على ذلك أيضاً في بغداد والقدس والقاهرة والجزائر؟

باختصار، يكشف لنا تاريخ سوريا ما بعد الحرب أن مأساة مؤتمر 1919 لم تكن بسبب إهمال عدد قليل من رجال الدولة المنهكين والعتيقين، بل بسبب جهودهم الحثيثة لتوسيع نظام عالمي استعماري وعنصري. (14) وبذلك أهدروا فرصة لظهور عصر ديمقراطي جديد سلمياً.

والهدف الثاني للمؤرخين هو تقديم دروس من الماضي لمساعدتنا على تصور مستقبل أفضل. ونحن نهدف إلى إظهار أن الأحداث المؤسفة كانت لها أسباب محددة، وأن وراء العديد من الكوارث تكمن قدرة الإنسان على التصرف. والاختيارات السيئة يمكن التراجع عنها. وقد ساعدني أحد الدروس العديدة في هذه الصفحات بالفعل على فهم انتفاضات الربيع العربي في عام 2011 في سوريا ومصر بطريقة جديدة. لقد نجحت هذه الاحتجاجات في جمع الناس من كل الأطياف ـ مسلمين ومسيحيين وعلمانيين ومتدينين ـ حول مطالب مشتركة تتمثل في حكومة دستورية. ولكن انعدام الثقة بين الليبراليين العلمانيين والمنظمات الإسلامية الشعبية أدى إلى انهيار التحالفات. وانتهت الانتفاضات بالصراع الطائفي، والعنف من جانب الدولة، واستمرار الدكتاتورية.

لقد كان من المدهش بالنسبة لي أن المؤتمر السوري الذي انعقد عام 1920 نجح في توحيد الليبراليين والإسلاميين على نحو لم تتمكن احتجاجات عام 2011 من تحقيقه. وكان رئيس المؤتمر السوري رجل دين معروف ومصلح إسلامي، رشيد رضا. وعلى الرغم من خلفيته الدينية، أشرف رضا على صياغة دستور ألغى الإسلام لصالح المساواة في الحقوق بين غير المسلمين. يكشف بحثي أن رضا قد لعب دوراً حاسماً كوسيط بين الليبراليين العلمانيين والمحافظين الدينيين في المؤتمر. لقد عمل في عالم يتحدى الانقسام السياسي اللاحق بين الشرق والغرب، والإسلام والديمقراطية. في ذلك الوقت، كان بإمكان رجل الدين المسلم أن يعتقد أن القيم الديمقراطية الليبرالية عالمية، وليست من خصائص الحضارة الغربية المزعومة.

كان مجرد احتمال اتحاد الليبراليين والإسلاميين لبناء الديمقراطية أمراً يفوق تصور أغلب السوريين والمصريين في عام 2011. وكان الاعتقاد السائد على الجانب الليبرالي أن الإسلام معادٍ للديمقراطية في الأساس. وكان الليبراليون في عام 2011 ليصابوا بالذهول لو علموا بأفعال رشيد رضا في عام 1920. كان الرأي السائد على الجانب الإسلامي هو أن القوى الأجنبية الغربية استحوذت على الليبراليين. وكان من المدهش أن يعلموا أن ما يسمى بالعلمانيين في عام 1920 لم يتخلوا عن معتقداتهم الدينية من أجل بناء الديمقراطية. وكان التدمير العنيف للمؤتمر السوري سبباً في انقسام الليبراليين والإسلاميين إلى معسكرين سياسيين متعارضين. ونتيجة لهذا فإن سرقة الديمقراطية العربية في عام 1920 أدت إلى صعود جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الأحزاب الإسلامية المناهضة لليبرالية. لقد أدى هذا إلى نزع الشرعية عن الليبراليين الذين وضعوا ثقتهم في وعود ويلسون. كما تم وصم النخب الليبرالية بأنها تابعة للاستعمار. وباختصار، سحقت الدبابات الفرنسية التي دخلت دمشق القاعدة الشعبية للديمقراطية الليبرالية.

لقد كتبت هذا الكتاب بصفتي مؤرخًة حظيت بامتياز ومتعة العيش في دمشق في أيام أكثر سلامًا. لقد غير العام الذي قضيته في الدراسة بجامعة دمشق حياتي وألهمني للحصول على درجة الدكتوراه. أنا مدركة تمامًا أنني استمتعت بالوقت والموارد التي لا تتوفر لمعظم الباحثين السوريين للبحث وكتابة هذا الكتاب. إن الأسئلة التي أطرحها حول الماضي ليست هي الأسئلة التي يطرحها السوريون، لكنني آمل أن يلهمهم هذا الكتاب يومًا ما لكتابة نسخهم الخاصة من الماضي.

إنني أكتب أيضاً باعتباري من نسل الأميركيين الذين دعموا حقوق السوريين والعرب في الحرب العالمية الأولى، وباعتباري مواطنة تندب سياسات حكومتي التي جلبت المعاناة، بدلاً من السلام، لشعوب سوريا الكبرى. ويهدف هذا الكتاب إلى قتل الشياطين التي لا تزال تضلل وسائل إعلامنا وسياساتنا من خلال إثبات أن السبب الحقيقي للدكتاتورية والتهديد الإسلامي المناهض لليبرالية يكمن في الأحداث التي وقعت قبل قرن من الزمان، وليس في السمات الأبدية لما يسمى بالثقافة الشرقية. ومن خلال الكشف عن الأسباب الحقيقية للدكتاتورية والإسلام المناهض لليبرالية، يمكننا أن نأمل في قتل الشياطين التي لا تزال تربك وسائل إعلامنا وسياساتنا.

بعد مرور قرن على مؤتمر باريس للسلام، نعيش لحظة الحساب التاريخي. ففي عام 2017 فقط أعلن رئيس فرنسي، لأول مرة، أن الاستعمار جريمة ضد الإنسانية. ودعا إيمانويل ماكرون هذا الجيل إلى مواجهة التاريخ وإعادة التفكير و”إعادة تصميم علاقة جديدة” بين فرنسا وشعوب مستعمراتها السابقة. (15)

الآن هو الوقت المناسب لإبطال الأساطير الإمبريالية والاعتراف بأن الأنشطة السورية في عام 1920 لم تكن من قِبَل “متعصبين” أو “متطرفين” ألحقوا الضرر ببلادهم من خلال عدم الانصياع لأوروبا. لقد كانوا ديمقراطيين يدافعون عن مبادئ عالمية ليبرالية، تماماً مثل مدينة درعا الجنوبية. وكما كتب أحد أصدقائي السوريين في ذلك الوقت ببلاغة:

ولم يكن مفاجئاً أن يفتح السوريون في لحظة الحقيقة قلوبهم وعقولهم لرياح الربيع العربي ــ الرياح التي هدمت الجدار الذي كان قائماً بين العرب والديمقراطية، وفرضت خيارات زائفة بين الاستقرار والفوضى أو الدكتاتورية والتطرف الإسلامي. ولم يترك التاريخ وراءه تلك سوريا الحقيقية الأخرى. وها هي سوريا تعود اليوم للمطالبة بحقوقها المسلوبة، وتحصيل فواتيرها المتأخرة. (16)

وفي تلك المدينة السورية ذاتها (درعا) تبدأ قصتنا.

واشنطن العاصمة

28 أكتوبر/تشرين الأول 2019

يتبع (الحلقة الثانية – المكان)

الهوامش

المقدمة

- مقتبس من إعلان الاستقلال كما نشر في ” باب التاريخ: استقلال سورية والعراق”، لمحمد رشيد رضا في المنار 21:8 (يونيو 1920): 442.

- “النقاط الأربع عشرة للرئيس ويلسون”، مشروع أفالون، كلية الحقوق بجامعة ييل. تم الوصول إليه في 13 يونيو 2019، على الرابط التالي: https://avalon.law.yale.edu/20th_century/wilson1.asp.

- نورا عريقات، العدالة للبعض: القانون وقضية فلسطين (ستانفورد: مطبعة جامعة ستانفورد، 2019). ويزعم مارك مازور أن الأمم المتحدة دعمت التحيز الإمبريالي للعصبة، في كتابيه “لا قصر مسحور: نهاية الإمبراطورية والأصول الإيديولوجية للأمم المتحدة” (مطبعة جامعة برينستون، 2009) و”حكم العالم: تاريخ فكرة، من عام 1815 إلى الوقت الحاضر” (نيويورك: بنغوين: 2012). انظر أيضًا أنوتني أنغي، الإمبريالية والسيادة وصنع القانون الدولي (كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج، 2004).

- ستاسي د. فاهرينتهولد، بين العثمانيين والحلفاء: الحرب العالمية الأولى في الشتات السوري واللبناني، 1908-1925 (نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد، 2019)، 85-111؛ رضا، “باب التاريخ“، 441-44؛ “إلى الأمام ولا تيأس”، و”مملكة سورية جديدة”، الشمس (بوينس آيرس)، 20 مارس 1920، 1 و5؛ “سوريا تعلن الحرية والملك”، نيويورك تايمز، 12 مارس 1920؛ “استلام فيصل للملك”، التايمز، 17 مارس 1920؛ “الأمير فيصل يعلن ملكه”، التايمز الفرنسية، 14 مارس 1920.

- روبرت جيروارث، المهزومون: لماذا فشلت الحرب العالمية الأولى في الانتهاء (نيويورك: دار فارار، شتراوس وجيرو، 2016). تكمن جذور السياسة العالمية اللاإنسانية في العنف الذي مارسته الحكومات ضد شعوبها خلال سنوات الحرب. انظر آدم هوشيلد، لإنهاء كل الحروب (بوسطن: دار هوتون ميفلين هاركورت، 2011)؛ أوغور أوميت أونغور، صناعة تركيا الحديثة: الأمة والدولة في شرق الأناضول، 1913-1950 (نيويورك: دار نشر جامعة أكسفورد، 2011)؛ ورونالد جريجور سوني وفاطمة موغ جوتشيك، محرران، مسألة الإبادة الجماعية: الأميركيون والأتراك في نهاية الإمبراطورية العثمانية (نيويورك: دار نشر جامعة أكسفورد، 2011).

- ديفيد فرومكين، سلام ما بعده سلام: سقوط الإمبراطورية العثمانية وإنشاء الشرق الأوسط الحديث (نيويورك: هنري هولت، 1989/2009).

- ت. إي. لورانس، أعمدة الحكمة السبعة: النصر (نيويورك: دوبليداي، 1935)؛ جورج أنطونيوس، الصحوة العربية (لندن: هـ. هاملتون، 1939)؛ أمين سعيد، أسرار الثورة العربية الكبرى (بيروت: دار الكتاب العربي، 1965)؛ أبو خلدون ساطع الحصري، يوم ميسلون (بيروت دار الاتحاد، 1965)، ترجمة سيدني جليزر تحت عنوان “يوم ميسلون” (واشنطن العاصمة: معهد الشرق الأوسط، 1966)؛ سكوت أندرسون، لورنس في الجزيرة العربية: الحرب والخداع والحماقة الإمبراطورية وصناعة الشرق الأوسط الحديث (نيويورك: أنكور، 2014).

- زين ن. زين، النضال من أجل الاستقلال العربي: الدبلوماسية الغربية وصعود وسقوط مملكة فيصل في سوريا (بيروت: خياط، 1960)؛ فيليب س. خوري، الأعيان الحضريون والقومية العربية: سياسة دمشق 1860-1920 (نيويورك: مطبعة جامعة كامبريدج، 1983)؛ مالكولم ب. راسل، أول دولة عربية حديثة: سوريا في عهد فيصل 1918-1920 (مينابوليست: المكتبة الإسلامية، 1985)؛ جيرارد د. خوري، فرنسا والشرق العربي: نهضة لبنان الحديث، 1914-1920 (باريس: ألبين ميشيل، 2009)؛ مارغريت ماكميلان، باريس 1919: ستة أشهر غيرت العالم (نيويورك: راندوم هاوس، 2001).

- جيمس إل. جيلفين، الولاءات المنقسمة: القومية والسياسات الجماهيرية في سوريا في نهاية الإمبراطورية (بيركلي: مطبعة جامعة كاليفورنيا، 1998)؛ إليعازر تاوبر، تشكيل سوريا والعراق الحديثتين (لندن: فرانك كاس، 1995)؛ كيث ديفيد واتينبو، الحداثة في الشرق الأوسط: الثورة والقومية والاستعمار والطبقة المتوسطة العربية (برينستون: مطبعة جامعة برايستون، 2006)؛ علي أ. علاوي، فيصل الأول ملك العراق (نيوهافن: مطبعة جامعة ييل، 2014).

10-علي سلطان، تاريخ سوريا 1918-1920: حكم فيصل بن الحسين (دمشق: دار طلاس، 1987)؛ وسهيلة الريماوي، الحكم الحزبي في سوريا: أيام العهد الفيصلي، 1918-1920 (عمان: دار المجدلاوي، 1997).

11- خيرية القاسمية، الحكم العربي في دمشق بين 1918-1920، الطبعة الثانية. (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1982)؛ محمد موفق أرناؤوط، دراسة حولة الحكم/الدولة العربية في دمشق، 1918-1920 (عمان: دار الشروق، 2000)؛ ماري ألمظ شهرستان، المؤتمر السوري العام 1919-1920 (بيروت: دار أمواج، 2000)؛ يوسف مازن الصباغ، المؤتمر السوري: برلمان الاستقلال لبلاد الشام (دمشق: دار الشرق، 2011).

12- “”الملك فيصل“، التايمز، 9 سبتمبر 1933، ص 12.

13- سي. إل. آر. جيمس، اليعاقبة السود: توسان لوفرتور وثورة سان دومينغو، الطبعة الثانية (نيويورك: فينتيج بوكس، 1963)، 294، 362، 376.

14- المؤرخون الذين يعتقدون أن الزعماء المنهكين والمتعصبين الذين اجتمعوا في باريس لم يكن بوسعهم أن يفعلوا أفضل من ذلك بمن فيهم ماكميلان، باريس 1919؛ وإيريز مانيلا، اللحظة الويلسونية (نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد 2007)؛ فرومكين، سلام ما بعده سلام؛ وسوزان بيدرسن، الأوصياء: عصبة الأمم وأزمة الإمبراطورية (نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد، 2015)؛ والمحررون ومؤلفو مقدمة كتاب ماركوس م. بايك وروبرتا بيرغر، ما وراء فرساي: السيادة والشرعية وتشكيل سياسات جديدة بعد الحرب العظمى (بلومنجتون: مطبعة جامعة إنديانا، 2019). وكان أول من اتخذ موقفاً أكثر انتقاداً تجاه صفقات باريس مؤرخون أوروبيون، ومن بينهم إريك د. ويتز، في مقاله “من نظام فيينا إلى نظام باريس: السياسة الدولية والتاريخ المتشابك لحقوق الإنسان، والترحيل القسري، والبعثات الحضارية”، مجلة المراجعة التاريخية الأميركية (ديسمبر/كانون الأول 2008): 1313-1343.

15- باتريك روجر، “الاستعمار: ” تصريحات ماكرون غير المسبوقة تثير الجدل، لوموند، 16 فبراير 2017؛ “”ماكرون يستكشف جرائم الاستعمار الجديدة”، الفيجارو، 28 نوفمبر 2017، تمت الزيارة في 28 أبريل 2019، على الرابط: https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/02/16/pour-macron-la-colonisation-fut-un-crime-contre-l-humanite_5080621_4854003.html. وكذلك http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2017/11/28/25001-20171128ARTFIG00229-macron-reconnait-a-nouveau-les-crimes-de-la-colonisation.php.

16- محمد علي الأتاسي، “سوريتي تستيقظ بعد أربعين عاماً”، نيويورك تايمز، 27 يونيو/حزيران 2011، ص21.