تنسج الكاتبة المصرية الشابة مريم العجمي عالم روايتها «منتصف الشمس» من عدة خيوط درامية، تبدو للوهلة الأولى متباعدة، لكن الروابط بينها تتكشف رويداً رويداً مع تنامي الأحداث. تبدأ الرواية من لحظة ذروة درامية، عبر لغز غامض يطرح نفسه على البطل «محمد التهامي عزيز»، الراوي الرئيس، الذي تربى منذ طفولته على أن عمه «عامر»، الذي استشهد في حرب أكتوبر، هو مصدر فخر العائلة، والمثل الأعلى له، حتى ولو لم يره في حياته أبداً، فقد كانت سيرته مصدر الإلهام والبطولة.

يبدأ اللغز عندما نشر الراوي – مفتخراً – على صفحته في «فيسبوك» صورة الرصاصة التي قتلت عمه. والتي احتفظ بها الجد حين استخرجها من جثته قبل دفنه. ويصعقه تعليق على الصورة يؤكد أن نوع هذه الرصاصة هو نفسه الذي كان يستخدمه الجنود المصريون في الحرب. وليس الإسرائيليون. هنا يبدأ اللغز الذي يسعى البطل لكشفه ومعرفة الحقيقة.

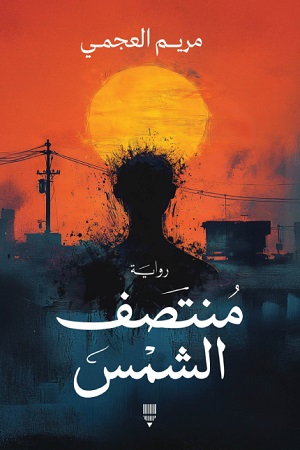

«منتصف الشمس»… رواية تنحاز للمرأة

الرواية الصادرة في القاهرة عن «دار المحرر» تضعنا أمام الحكاية الإطار بما يجعلها شكلياً تنتمي لما يمكن تسميته «رواية الجريمة»، لكنه سيظل تصنيفاً مخادعاً، إذ تحت هذه الحكاية الإطارية تكمن حكايات أخرى عن الواقع الاجتماعي في إحدى قرى مدينة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية وسط دلتا مصر، وما يمور به الريف من حكايات تبدو مخبوءة تحت السطح، بخاصة ما يخص عالم المرأة، وما تواجهه من حصار وقمع اجتماعي ذكوري، سواء في حقبة السبعينات التي استشهد فيها العم عامر، من خلال تعذيب «شاهين الأعور» لزوجته «سبيلة»، أو قبلها مع الجد الأكبر عزيز وزوجته الطفلة «صلوحة»، أو حالياً في معاناة زميلته «منى» من قمع يمارسه عليها زوجها وأهله.

تعاين رواية «منتصف الشمس» على صغر حجمها وكثافتها الشديدة عدة أجيال؛ جيل الراوي الذي يعيش هنا والآن، ويحذف اسم أبيه عمداً ويضع اسم جده «التهامي عزيز»، بعد اسمه، ثم جيل الجد التهامي الذي خاض حرب 1967، ووقع في الأسر، أو جيل الجد الأكبر عزيز. تبدو حكايات الأجيال – هنا – مرهونة بالرجال، خصوصاً مع أجواء الحروب والقتال والأسر. لكن، خلف هذه المركزية الذكورية هناك حضور نسوي فاعل، يتشكل عبر اللعبة السردية المخاتلة التي تقدمها الكاتبة. فالرجل في الرواية، كما في الواقع، يبدو متصدراً المشهد، وحكايته تبدو هي الحكاية الأساس، في حين أن المرأة وحكايتها، كما في الواقع أيضاً، متوارية خلف حكايته، وتعيش في ظلالها، لكنها رغم تواريها واحتجابها، هي المحركة الحقيقية لحكايات الرجال، المنتجة لها، وصانعتها. إن حكاية المرأة «تلد» – مجازياً – حكاية الرجل في كل جيل. ولا يمكن حل لغز الحكاية الإطار، سوى بالعودة للحكاية «الرحم»، التي خرج منها كل شيء.

أبطال الرواية

تعتمد الرواية على راوٍ رئيس، هو البطل محمد التهامي، أخصائي الصحافة بمدرسة حكومية نهاراً، ومصور الأفراح ليلاً. ويحب زميلته مدرسة اللغة العربية الشاعرة «منى كمال». وهي متزوجة من رجل سلفي، لا تحتمل تسلطه عليها. وتسعى للانفصال عنه بكل الطرق. فنتابع هنا خطين دراميين. الأول حب البطل لها عن بعد، والآخر حكايتها مع زوجها، بكل ما يكتنفها من قسوة ووجع أيضا. إضافة إلى الخط الأساسي. وهو اقتفاء الراوي لأثر الرصاصة. وحكاية عمه عامر، التي يسعى وراءها كجامع للحكايات ممن تبقى من الشهود، الذين زاملوه في الجيش والحرب.

ورغم ذلك، فإن سيطرة هذا الراوي على الحكي ليست كليةً. فهناك مساحات لتعدد الرواة، حين تحكي منى عن نفسها وحياتها عبر الرسائل، أو حين أو حين تحكي «سبيلة» عن احتجازها وتعذيبها في مكان ناء من زوجها «شاهين الأعور» بعد فشله في الدخول بها ليلة زفافهما، وهذا الأخير «شاهين» يمسك بزمام السرد في نهاية الرواية، ليحكي عن كراهيته لعامر، ابن قريته وزميله في الكتيبة في أثناء الحرب ووجودهما عالقين في أحد الجبال لأسابيع تحت ضغط الغارات الإسرائيلية.

على مستوى الزمن، يهيمن تكنيك الاسترجاع على مسارات الرواية، فثمة عودة دائماً للوراء، للنبش في أصل الحكاية، أو أصولها المتعددة. كما اعتمدت الرواية على تقطيعات مشهدية، أقرب إلى المونتاج السينمائي، بالتنقل الناعم بين أمكنة وأزمنة مختلفة، فكل مشهد أقرب إلى قطعة بازل، وفي النهاية تتضافر هذه القطع لتشكل اللوحة كاملة. كل ذلك عبر لغة لاهثة وسريعة الإيقاع، بما يتناسب مع رواية جريمة، لكنها رغم ذلك لغة لا تخلو من شاعرية، سواء عبر المجازات اللغوية، أو شاعرية المشهد، مثل التقاط البطل لصور هدم بيت الجيران، وما يتداعى في ذهنه مع سقوط كل قطعة من سقف البيت.

للأحلام حضور جلي في بنية الرواية ودفع الأحداث قدماً

كان للأحلام حضور جلي في بنية الرواية ودفع الأحداث قدماً.أو كشف ما يعتمل في نفوس شخوص الرواية أيضا. سواء بمعناها الرمزي كأمل في المستقبل، التي عادة ما تكون أحلاماً مجهضةً لا تتحقق. أو الأحلام بمعنى الرؤية في المنام، التي نراها في معظم الشخصيات، وأحياناً تكون رؤى كابوسية، بخاصة لدى النساء، فواقعهن البائس يتحول إلى أحلام وكوابيس تطاردهن حتى في نومهن. كما استفادت الرواية كثيراً من التراث الشعبي، خصوصاً في حكايات العفاريت والجان، التي اشتهرت بها عائلة البطل وأجداده، فتجعلهم يأتون بأفعال خارقة للعادة. أو في ادعاء منى بأنها ممسوسة بالجان، حتى يكرهها زوجها ويطلقها.

الرواية رغم حكايتها الإطار الخادعة، تبدو مسكونة بالعديد من الظلال الاجتماعية والثقافية أيضا. فالرصاصة الغادرة لم تخترق جسد الشهيد فقط، لكنها بالأساس، وبشكل أكثر جذرية، وبعد أكثر من أربعين عاماً، اخترقت المسكوت عنه في المجتمع الريفي. كاشفة عن اهتراء الأنساق والقيم المعروفة في القرية. كما تفضح ما يقع على النساء تاريخياً من قمع وقهر.

صحيفة الشرق الأوسط اللندنية