أسئلة الحياة

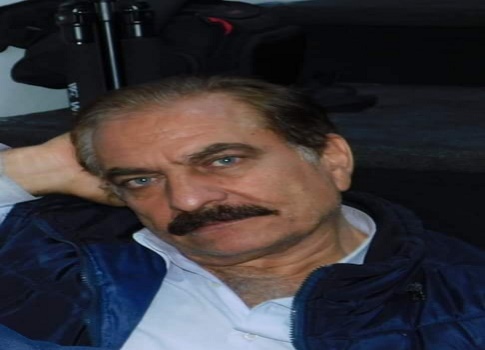

أسئلة الحياة…. الحياة سؤال كوني لا جواب له، وهي تمطرنا أحيانا بألف جواب وجواب، لكنها أجوبة عبثية لاجدوى منها ولا رجاء في إجهاد العقل بتأويلها واستيعابها. يكفي أن نواصل المسعى مزودين بنور الفكر ونضرة الأمل وعزيمة التحدي والإصرار حتى نكمل الرحلة بثقة واعتزاز وكرامة. كان الصديق الشاعر ممدوح عدوان يكرر، ولا سيما أمام الجميلات: “لا تسأليني عن المستقبل، مستقبلنا صار وراءنا!” وأنا أتلفت اليوم إلى وراء، عبر ثمانين سنة، فأرى الدنيا أشكالا وألوانا ومراحل عديدة، بعضها موجع نازف الجراح، وبعضها جميل حافل بالنضرة والفرح والبهاء. لكن رحلة الحياة جميلة ممتعة، حتى بأوجاعها، لأن ما نكتسبه من ساعات الألم أضعاف ما تمنحنا إياه لحظات المسرة والمرح.

أول سؤال أتعبني ولم أجد له جوابا شافيا حتى اليوم، هو الكابوس الذي كان يحرمني لذة النوم فأضطر بعد الخروج منه أن أبقى جالسا مستندا إلى الحائط حتى أستكمل نومتي بلا قلق ولا رهبة. في قريتنا الواقعة على تخوم البادية التدمرية، كانوا يسمون الكابوس “تابعة”، وهي جنيّية تعشق الفتى وتسترخي بكل ثقلها على صدره فلا يقوى على الحركة ولا التقاط أنفاسه بيسر وارتياح. لكن قسوة الكابوس علمتني أن أبحث عن وسيلة إسعاف، ما دام الخلاص غير وارد، فاكتشفت أني قادر على إصدار أنين متقطع ينبه النائم في الغرفة إلى جواري، وقد خففت هذه الحيلة الصوتية من فظاعة الكابوس. وخلال السنوات الأخيرة تحررت منه، وذلك بأن أضع تحت رأسي وسادتين، أو ألغي وجبة العشاء؛ ويبدو أن ارتفاع الرأس قليلا وإعفاء المعدة من أعباء الطعام عاملان مساعدان للنوم بارتياح. ويخطر في بالي أحيانا، ولو من باب المداعبة والتسلية، أن الجنية التابعة لا تعشق إلا الشباب، ومرحلة الشباب في تقديري تمتد حتى الستين، وقد تطول حتى الخامسة والستين. ويوم طلبت من الشاعر الإماراتي الودود محمد أحمد السويدي أن أستعفي من العمل في “دارته الثقافية” وأتفرغ لأعمالي الخاصة كنت في الثانية والثمانين، أي قبل أربع سنوات. ولعل سنوات الخريف هذه هي أجمل مراحل العمر، ولا أحب أن أردد: ألا ليت الشباب… لأن البيت الذي يطيب لي أن أستعيده قاله أخو الخنساء، صخر بن الشريد وهو يستلقي طريح الفراش مثقلا بالجراح: أهمّ بأمر العزم لو أستطيعه … وقد حيل بين العير والنزوانِ!

السؤال الثاني الذي عانيته بألم ومرارة جاءت به أحوال الفقر وشح المواسم، مقترنة بالبيئة شبه الصحراوية في ريفنا المحكوم بقسوة الشتاء، وذلك أن الظروف الصحية حرمتني من نعمة الاستمتاع بالشباب بين السادسة عشرة والعشرين، وكنت أشتهي الموت أملا بالخلاص. لكن لكل منا قدره الشخصي، وهذا ما أعتقده وإن بدا منافيا للعلم في نظر بعض الأصدقاء. ولقد تنقلت بين القرية ومشافي حمص ودمشق ولبنان، ولم أكسب إلا القراءة. وفي ربيع 1956، استضافت وزارة الصحة جراحا فرنسيا يداوي بالمبضع، وأجرى لي العملية في مشفى المجتهد. وأذكر أن الطبيب الأردني الودود نبيه رشيدات – نضّر الله ذكراه- وهو مناضل شيوعي لجأ إلى سوريا، نصحني كثيرا بألا أغامر بالعملية لأن دواء جديدا قيد التجريب خلال أشهر معدودات وسوف يعالج الحالة التي كنت أشكو منها، لكني آثرت العملية وكانت تحولا جذريا في حياتي.

والمجموعة الشعرية التي كتبتها في تلك المرحلة، وهي على النهج الخليلي، ما تزال نائمة في أدراجي ولن أنشر مختارات منها في حياتي، وبعد الرحيل لا يعنيني مصيرها. وفي إحدى قصائدها أقول: أيها النور، يا أخي … كن جناحي ومعطفي/ واسمُ بي نحو عالم الــروح في موكب خفي/… أمّاه، لا تبكي عليّ فلا سبيل إلى الخلود/… إني أحس بزورقي … يمضي بروحي فالوداع!

أجمل ما في تلك السنوات الأربع أنها أتاحت لي قراءة عشرات الكتب، ولعل أهمها: “كليلة ودمنة” لابن المقفع، المعلقات العشر، مدامع العشاق لزكي مبارك، “الإلياذة” لسليمان البستاني، “خان الخليلي” لنجيب محفوظ، حصاد الهشيم لإبراهيم المازني، ديوان الشابي، دواوين علي محمود طه ومسرحيته “أغنية الرياح الأربع”، ورواية الفرسان الثلاثة لألكساندر ديماس… وموريس لوبلان هو الكاتب الذي سحرني وجعلني مأخوذا بشطارة (أرسين لوبين) ومتابعة مغامراته البوليسية العجيبة. وهذه السلسلة هي التي جعلت القراءة متعة يومية وعزاء جميلا في ابتعادي عن المدرسة التي فارقتها في منتصف الصف الثامن.. ولم أتمكن من الرجوع إليها إلا في الصف الثاني عشر، وما تبقى كانت دراسة حرة بالعربية والإنكليزية، ولم يفارقني الكتاب يوما. وربما كانت القصص والمسرحيات المبسطة بالإنكليزية في سلسلة (موريس) لا تقل فتنة عن أرسين لوبين. ولن أنسى فضل أساتذتي في الصف السابع والثامن: الشاعر رضا صافي، والأستاذ شاكر الفحام ودورهما في إرشادنا إلى المركز الثقافي، كما أني أتذكر بكل إعجاب واحترام أستاذ الفيزياء رفعت الوفائي الذي جعلني مولعا بهذا العلم وقوانينه الرياضية؛ ولو كانت الأحوال المادية مسعفة لتابعت دراسة الفيزياء والرياضيات، بدل الإنكليزية التي يمكن إتقانها بالقراءة والاستماع إلى الــ BBC و Voice of America.

هناك عشرات الأسئلة التي تشغلني وتلح علي بطرحها. لكني أكتفي بسؤال أخير يحتفي بهذه الفسحة الصغيرة الباقية من رحلة العمر، وهي أسعد أيام حياتي وأمتعها قراءة، وأغناها فكرا وثقافة، كتابة وترجمة، فضلا عن الصداقات الحميم التي تبدأ من البيت.. ولا تنتهي بالشعر العالمي على اتساع هذا الكوكب، بل تتخطاه إلى الفلك وهمسات الأبراج والنجوم. أنام بعد انتصاف الليل.. وأصحو بين الثامنة والتاسعة، أمارس نحو عشرة تمارين من الرياضة الصينية للأطراف والجذع والرقبة وتدليك الوجه؛ وعدد الحركات التي أقوم بها تتراوح بين 360 و400 حركة. ثم أرتشف على مهل، وأنا أطالع الصحافة، كأس ماء ساخن قليلا وفيه عصرة ليمون. وبعد تناول إفطار بسيط مع كأس الشاي مزود بالليمون بدل السكر، تبدأ رحلتي اليومية مع الكتابة والكتاب.. ولا أنسى أن أتصفح ما يشغل بعض الأصدقاء عبر اللغة الرقمية، وفي حدود خمسة أصدقاء كل يوم. (كتاب الرماد) هو آخر ما يشغلني، ومطلعه: الطفولة بعد الثمانين تجربة حلوة مضحكة/ أتملّى بخوف رؤاها وأهواءها وهواجسها…/ وكم أستحي من حماقاتها المربكة!